世帯年収の平均値「440万円」の時代に、44.3%の人が収入を増やすために「やる」と答えたこと

2022年度は値上げラッシュの一年でした。普段通りの生活をしていても、支出は普段以上……家計にとって支出増は死活問題ですよね。今回は、ビースタイルグループが行ったアンケート調査「家計と収入の増やし方2023年」で、44.3%の人が収入を増やすために「やる」と答えたことを紹介します。家計を助けるヒントが見つかるかもしれません。

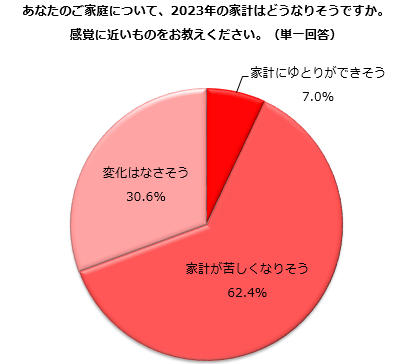

2023年の家計「苦しくなりそう」

「しゅふJOB総研」(運営会社:株式会社ビースタイル ホールディングス)が、仕事と家庭の両立を希望する主婦・主夫層に対して「家計と収入の増やし方」をテーマにアンケート調査を行いました。(※有効回答数601件)

あらゆるものが値上がりした2022年。物価高が続く中、「2023年の家計がどうなると予想しているか」を聞いたところ、6割以上の人が「家計が苦しくなりそう」と回答。

この調査結果について、前年度と比較してみると、「家計が苦しくなりそう」と答えた人の割合は2.2%も増加しています。家計が苦しい状況に置かれていることが分かりますね。

主婦・主夫からはこのような声が寄せられました。

- 日用品や食料の物価の上昇率がすごすぎると思う。一部の商品に限らず、コロナや戦争の影響なのか、スーパーにあるほぼ全ての商品が値上げされているように感じる(40代:今は働いていない)

- 値上げで一回の食材の買い出しが高いと感じてる。その分時給も上がったが、10円20円程度。元々がほぼ最低時給なので、転職したい(40代:パート/アルバイト)

- 税金・値上がりがかなり辛い(30代:派遣社員)

- 何でも値上げ、子どもが大きくなるほど教育費がかかる。給料が増えない。苦しくなるばかり(40代:パート/アルバイト)

給料はほとんど増えないのに値上げばかりで、家計が追い付かなくなる傾向があるようです。筆者の地域も例外ではないのですが、特に痛手に感じているのは「1000円カット」の値上げです。1200円に値上げされました。これは毎月利用する身としてはかなり辛いところです。

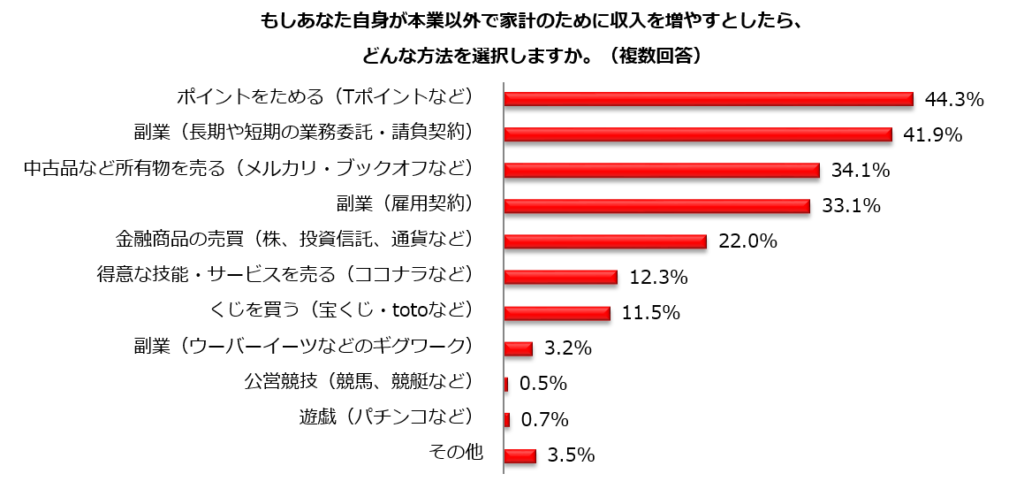

44.3%の人が、収入を増やすために「やる」と答えたこと

「給料が上がらない」「給料は上がったが10~20円程度」という声が多々。物価増に対応するためには、もう自分自身の創意工夫しかありません……!

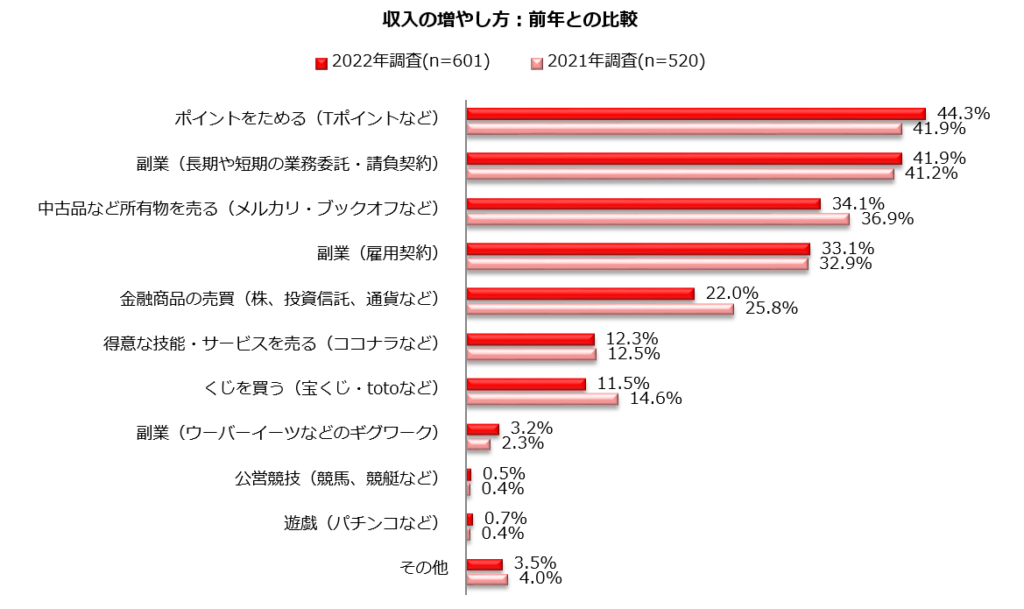

「本業以外で家計のために収入を増やすとしたら、どんな方法を選択しますか(複数回答可)」の質問には、44.3%の人が「ポイントをためる(Tポイントなど)」と回答しています。

さまざまな決済アプリがポイントを付与するキャンペーンを行なっているので、それらを上手に活用している方も多いのでしょう。副業を行うという声や、メルカリ・ブックオフなどを利用するという声も目立ちます。

同じグラフを、前年度の回答と比較してみましょう。

「金融商品の売買(株、投資信託、通貨など)」「くじを買う(宝くじ、totoなど)」の減少が目立ちますね。より確実で堅実な生き方をする方が増えたのでしょうか。

物価高の時代で生き抜くための工夫

「2023年の家計」の設問において、「家計にゆとりができそう」と回答した方は7.0%、「変化はなさそう」は30.6%でした。うらやましく思ってしまいますが、フリーコメントを読むと、家庭ならではの創意工夫で物価高を乗り越えようとしていることがわかります。

家計にゆとりができそう

- 必ず好きな仕事を見つけて、ガンガン働こうと思っているから(40代:今は働いていない)

- パートからフルタイムの仕事に転職するから(40代:派遣社員)

- 資格を取って転職予定(50代:その他の働き方)

- 私が3月から再就職し、勤務日数や勤務時間も少しずつ増やしていますし、掛け持ちもしていますので(50代:パート/アルバイト)

変化はなさそう

- コロナで今までの様に旅行に行けなくなったのでその分出費が減っているから(50代:派遣社員)

- 物価は上がるが、無駄を削ったり多く働くことでカバーできそうだから(40代:派遣社員)

- 私の収入はほぼなくなったものの、株式投資や節約生活でさほどダメージがないから(50代:SOHO/在宅ワーク)

筆者宅の家計は、夫は「変化はなさそう」、私は「苦しくなりそう」かもしれません。夫と私は口座を別管理していて、子どもの習い事はすべて私が支払っています。習い事を増やすことを考えているので、主に私の支払いが苦しくなる予定です(悲)。

「2021(令和3年)年国民生活基礎調査」(厚生労働省)によると、1世帯あたりの平均所得金額564万円(平均所得金額以下の割合61.5%)、中央値は440万円。

給与が上がらず、物価高の時代に44.3%の人が収入を増やすために「やる」と答えたことは、「ポイントをためる」でした。働き方を見直したり節約したり、ご家庭に合ったやり方で物価高をカバーしていきたいですね。

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!