ゴールデンエイジとは?子どもの運動神経が伸びる黄金期にしたい運動や習い事

子どもの運動神経を伸ばすのに適しているといわれるゴールデンエイジ。この時期に、水泳やサッカー、野球などのスポーツや習い事を始めて子どもの運動神経を高めたいと考える親も多いですよね。そこで、大学講師の鈴木邦明さんが子どもの運動能力について解説します。

目次

神経系が発達するゴールデンエイジの3段階

ゴールデンエイジとは、子どもの運動能力を高めるのにもっとも適した時期のこと。一般的に「プレゴールデンエイジ期」「ゴールデンエイジ期」「ポストゴールデンエイジ期」の3つの期間に分けて考えられます。

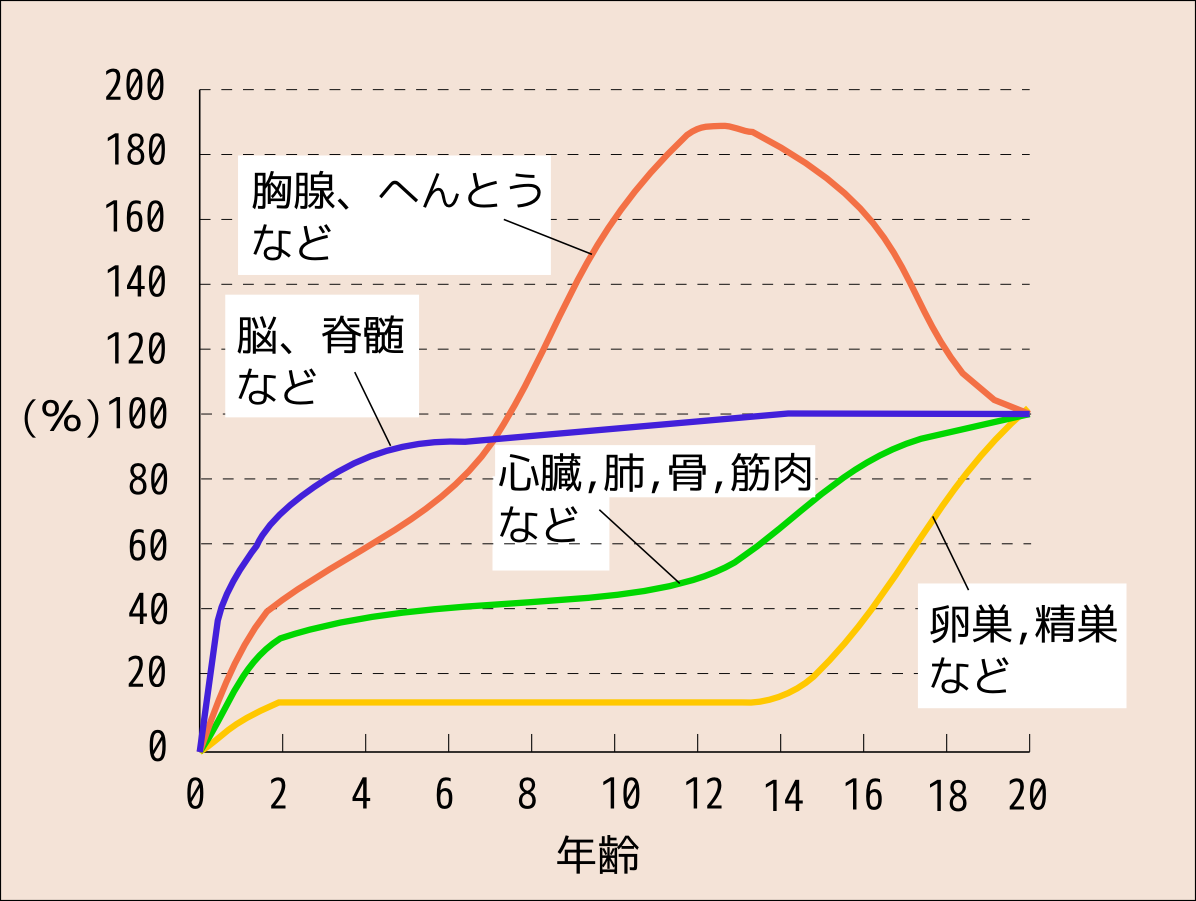

「スキャモンの発達曲線」という、子どもの成長過程における器官・機能が発達する時期を曲線で示したものがあります。「一般系」「リンパ系」「生殖系」「神経系」の4つに分けられ、ゴールデンエイジと呼ばれる時期はスキャモンの発達曲線でいう「神経系」の発達が著しい時期。およそ、12歳までにほぼ完成するといわれています。

<スキャモンの発達曲線>

プレゴールデンエイジ期(4~8歳)

ゴールデンエイジの前の段階、4歳から8歳頃までの時期を指します。この時期は、神経回路がもっとも発達する時期。脳や神経などを刺激することが大切です。

この時期の子どもはさまざまなことに興味を持ちますが、それが持続しないのも特徴。したがって、遊びを通してさまざまな動きを経験させるのが有効になります。

ゴールデンエイジ期(9~12歳)

プレゴールデンエイジの後の段階、9歳から12歳頃までの時期を指します。

この時期の子どもは初めて行う動作でも、見本を見ただけでできてしまうようなことがあります。それを「即座の習得」と言いますが、この時期に判断を伴う技術、実践的かつ正確な技術の習得をすることがとても重要になります。

また、特定の運動に取り組むことでスキルを高めていくことができるのもゴールデンエイジの特徴。もちろん、幅広くさまざまな種目に取り組むことで、運動能力をさらに向上させることにもつながります。

ポストゴールデンエイジ期(13~15歳)

ゴールデンエイジの後の段階、13歳から15歳頃までの中学生の時期。

ポストゴールデンエイジは、身体がしっかりと作られる時期です。骨格や筋力の著しい発達、スピードやパワーが備わってきます。また、戦術的な理解が深まるため、試合などを振り返り理解を高めていくことができるようになります。

しかし、新しい技術の習得などにはあまり適していない時期でもあります。新しい技術の習得を目指すよりも、それまでに習得した技術を維持し、さらに高めることに力点を置くと良いでしょう。

プレゴールデンエイジ、ゴールデンエイジと異なるのは、個人差の大きい時期であるということ。発達の早い子どもと遅い子どもとの違いが大きく、そういった部分への配慮が必要な時期でもあります。

そもそも“運動神経がいい”ってどういうこと?

保護者である読者の皆さんも、小・中学生時代を振り返ると“運動神経が良い子=スポーツ全般ができる子”を指していたのではないでしょうか。

しかし、本当にそうでしょうか? 運動神経にもいろいろな種類があり、全部ができる子もいれば何かに特化して得意な子もいるのです。

また“運動神経は親から子に遺伝する”という認識を持つ人も多いのではないでしょうか。しかし、実際は遺伝的要素と同程度に子どもが育つ環境が影響を及ぼしていると考えられています。

つまり、“球技が苦手だから運動ができない”とか“私(親)が運動が苦手だったから、子どもも苦手だ”と決めつけたり諦めてしまったりする必要はないのです。

一般的に“運動神経”といわれるものは、「コーディネーション能力」と関係しています。コーディネーション能力とは、自分の体を動かす能力のことで、この能力を鍛えることで運動に好作用をもたらします。

【年齢別】ゴールデンエイジにおすすめの習い事や運動

ゴールデンエイジにはどのような習い事や運動を取り入れれば、子どもの運動神経をより効果的に伸ばすことができるのでしょうか。ゴールデンエイジの3つの年代別に見ていきましょう。

プレゴールデンエイジ(4~8歳)に適した習い事

プレゴールデンエイジは、神経回路がもっとも発達する時期です。この時期には、脳や神経などを刺激することが望ましいです。そういったことを考え、おすすめの習い事は「水泳」、「体操」などです。

「水泳」はどの段階でもとてもおすすめの運動です。東大生が取り組んでいた習い事などで常に上位に入ってくるものです。水中で無理なく、全身のさまざまな部分を動かすことができます。また「体操」は、体を色々な形で動かし、子どもにとって良い刺激となります。

ゴールデンエイジ(9~12歳)に適した習い事

ゴールデンエイジの頃には、神経系の発達がほぼ完了し、自分の体を思い通りに動かせるようになります。「即座の習得」を備えた時期です。そういったことを考え、おすすめの習い事は「水泳」、「野球」、「サッカー」、「ダンス」などです。

「野球」や「サッカー」はさまざまに体を動かしていくと共にチームで活動することで社会性の育成にもつながります。「ダンス」は、小学校の学習指導要領にも記載されており、学校でも取り組むものです。

ポストゴールデンエイジ(13~15歳)に適した習い事

ポストゴールデンエイジは、体がしっかりと作られる時期です。骨格や筋力が発達してきます。また第二次性徴で精神的にもさまざまなことを抱える時期です。そういったことを考え、おすすめの習い事は「水泳」、「武道」、「ボルダリング」、「乗馬」などです。

「武道」は体を鍛えるだけでなく、精神面を鍛えることにもなります。「ボルダリング」は取り組めるところが限定されますが、通常とは異質の体験が子どもに刺激を与えます。「乗馬」は、一般的な運動が苦手と感じている子どもでも取り組みやすいものです。

運動神経を左右する7つの能力とは

リズム能力・バランス能力・変換能力・反応能力・連結能力・定位能力・識別能力の7つの能力をコーディネーション能力といいます。

- リズム能力

対象が動くタイミングをつかみながら、自身が動く力のこと。“リズム”の代表的なものは、ダンスです。一緒に歩いている人と歩調を合わせながら、自分が歩くスピードをコントロールすることもリズム能力が関係しています。縄跳びもまたリズム能力を問われる運動の一つで、縄を回すタイミングと跳ぶタイミングを合わせることが上達のポイント。上手に跳べない子どもの多くは、縄の回転とジャンプをするタイミングがずれることによって縄が足に掛かってしまうのです。 - バランス能力

体の重心が移動しても、自分の姿勢を正しく保つ力のこと。崩れそうになった体の状態を戻す能力です。歩いている時に何かにつまずいて姿勢を崩してしまった時、転ばないように自分の姿勢を元へ戻すことも関連しています。バランス能力は、多くのスポーツで活用されています。例えばサッカーではドリブルでフェイントをかける際、体を動かしながらもバランスを崩さないことで相手を抜いていくことができるようになります。 - 変換能力

周囲の状況に合わせて動きを切り替える力のこと。道を歩いていて前から来る自転車とぶつかりそうになった時、自分が歩きながら進路を少しだけずらし、ぶつからないようにするといった能力です。バランス能力同様、この能力を整えることで密集したボールプレイでのプレイの質が高まります。サッカーのドリブルなどで、相手をかわしながら前へ進んでいくイメージです。 - 反応能力

さまざまな刺激に対して反応する力のこと。何らかの合図に対し、素早く動作で反応する能力です。反応能力を整えることで、陸上競技のスタートダッシュなどの質が高まります。小学校低学年の運動会の徒競走など、特に走る距離が短い場合はスタートダッシュの出来次第で順番が決まってしまう場合もあります。 - 連結能力

一つの動きに同調し、滑らかに体を動かす力のこと。関節や筋肉の動きを、良いタイミングで同調させる能力です。連結能力を高めることによって得られるのが、プレーにおけるなめらかな動きです。走りながらのボールコントロール、サッカーやバスケットボールのドリブルが上手にできるようになります。 - 定位能力

自分の位置や相手の位置を正確に把握する力のこと。道を歩いている際、電柱やガードレールといったものと自分との位置関係を把握する能力です。ボール運動においては、ボールのスピード・強さ・落下地点などを予測する能力にあたります。定位能力を整えることでパスを出す際、味方や敵の位置を確認しパスを出す場所を決定する質が高まります。 - 識別能力

道具を上手に操作する力のこと。道具を使用するスポーツでは、この力を伸ばすことで好作用をもたらします。例えば、新体操のようにさまざまな用具を巧みに扱うことが求められるスポーツでは識別能力を高めることが大きくプラスに働きます。

コーディネーション能力がどういったものかを理解しても、それをどのように生かすのか分からなければ意味がありませんよね。コーディネーション能力はゴールデンエイジはもちろん、時期を過ぎてしまってからでも高めることは可能です。

次章で具体的に解説していきましょう。

ゴールデンエイジ後の苦手種目の克服法

「ゴールデンエイジを逃してしまった!」「運動神経が悪いかも…」と感じていても、運動全般を諦める必要はありません。

オリンピック選手やプロスポーツ選手を目指すのであれば少し話が違ってきますが後からでも十分、挽回は可能なのです。子どもの発達・成長はどの段階であっても、良いとされるものに取り組むことにはプラスの面があります。

もちろん、ゴールデンエイジのように吸収しやすいタイミングの方が効率よく行えますが、それ以外の時期でもコーディネーション能力を意識したトレーニングを行えば着実に進歩はしますし、進歩のペースが加速することもあります。

しかし、注意したいのはあまりにもトレーニング色を強くしないこと。過酷なトレーニングでは、子どもが運動嫌いになってしまう可能性があります。子ども時代に運動が好きだった人は、大人になってからも運動が好きで定期的に取り組む人や運動が習慣になっている人が多いといわれています。

逆に、子ども時代に運動が嫌だと思った人は大人になってからも運動に親しむことが少なくなります。子ども時代に運動を“楽しむ”ことは、その人の生涯においてとても意味のあることとなります。

ここからは、具体的に種目ごとの特徴と練習方法をを紹介したいと思います。

縄跳び

縄跳びが苦手な子どもは、さまざまな動きを一度にフォローすることができないことが多いもの。そこでおすすめしたいのが「エア縄跳び」という練習方法です。

ジャンプのタイミングを意識しながら、手首を動かして縄を前に送ることを同時に行います。縄を持っている気持ちで手を動かし、タイミングを意識しながらジャンプするのがコツです。ジャンプに合わせて、自分の太腿を叩くという方法もおすすめです。これを繰り返す中で、自然とジャンプと手を動かすタイミングを習得していきます。

この方法は、縄跳びが苦手な子だけではなく二重跳びをマスターする際にもかなり有効なやり方です。

かけっこ

かけっこが苦手な子どもの場合、先述したようにスタートの練習をするとスムーズに走ることができるようになります。

スタートは利き足を後ろにずらし、腰を曲げずに前傾姿勢を作ります。スタートの合図と共に前に倒れるように飛び出します。初めの5歩くらいはあまり足を上げることを意識せず、すり足気味で走ります。その後、6歩目からはしっかりと足を上げリズムよくポンポンという感じで走りましょう。スタートダッシュが安定すると、その後の走りも安定していくことが多いのです。

鉄棒

鉄棒が苦手な子どもは、布団の上での練習をおすすめします。

鉄棒が苦手だったり怖いと感じたりしている子は、鉄棒独特の感覚に慣れていないことが原因であることが多いもの。鉄棒の回転系の技、例えば前回りや逆上がりでは、頭が下に来て足が上に行きます。この状態は、普段の生活の中の“頭が上で、足が下”とは逆の状態。したがって“頭が下、足が上”という状況を作り、少しずつ慣れていくのです。

具体的には、布団の上で親が子どもの足を持ちながら逆立ちをする方法。親がしっかりと子どもの足を持ってあげることで、安定して逆立ちの姿勢をすることができます。慣れてきたらそのまま背中を丸めて、ゆっくりと前転。これが、鉄棒の「前まわり」の動きになります。

昔ながらの遊び

運動神経の基礎となるコーディネーション能力は、遊びの中でも鍛えることが可能です。昔からの遊び、鬼ごっこ・ケンケンパ・ゴム跳び・竹馬などがそれにあたります。

例えば鬼ごっこの場合は、さまざまな動きが含まれています。遊びの中で、コーディネーション能力が自然と鍛えられるのです。

今の子どもは遊びの内容もそうですが、遊ぶ環境が整いすぎていることもありコーディネーション能力を鍛える上ではマイナスとなっている側面も…。

例えば「公園での球技禁止」など、子どもの遊びに制限が掛けられていることが少なくありません。都市部での遊ぶ場所が少ないことも問題ですが、地方部での少子化による学校の閉校なども影響を与えています。学校が遠くなり、バスでの通学になると友達と遊ぶ機会や頻度は減ることになります。

そういった子どもの遊ぶ場所にまつわるさまざまな問題も、子どもの発育や体力に影響を与えているのです。もちろん、ゲームの人気で子どもの遊び方が変わったことも大きな原因といえるでしょう。

ゴールデンエイジは学力にも関わる?

学習に関することでは、脳は3歳までに大部分が発達すると言われています。ただ子どもの発達においては、その後の脳の使い方がとても重要となります。

「運動ができる子どもは勉強もできる」という話を聞いたことがあると思います。運動での脳への刺激が学習へも良い影響があると考えることができるため、この時期には脳への刺激となることを数多く経験することが望まれます。

単に机上の勉強だけでなく、博物館へ行くなどの新しい経験が脳の発達につながるでしょう。

何歳になっても運動に親しむことは大切

ゴールデンエイジは、子どもが効率よく能力を伸ばすことができる時期。

しかし、その時期を逃したからといって諦める必要はありません。どのタイミングであっても、運動に親しむことは子どもの能力を高めることにプラスに働いていきます。運動が嫌い・苦手という子どもなら、まずは運動することが好きになるように親子で運動を楽しむ時間を作るのも良いかもしれませんね。

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

平成7年東京学芸大学教育学部小学校教員養成課程卒業。平成29年放送大学大学院文化科学研究科生活健康科学プログラム修了。神奈川県横浜市と埼玉県深谷市の公立小学校に計22年間勤務し、学級担任としてさまざまな子どもたちや保護者と関わる。現場での長年の経験を基に、教員・保護者向けに様々な教育関連情報サイトなどで役立つ情報を発信。現在は教員育成に軸足を移し、平成30年4月から帝京平成大学現代ライフ学部児童学科講師。(財)日本体育協会・スポーツリーダー、WSSA-JAPANスポーツスタッキング指導者。