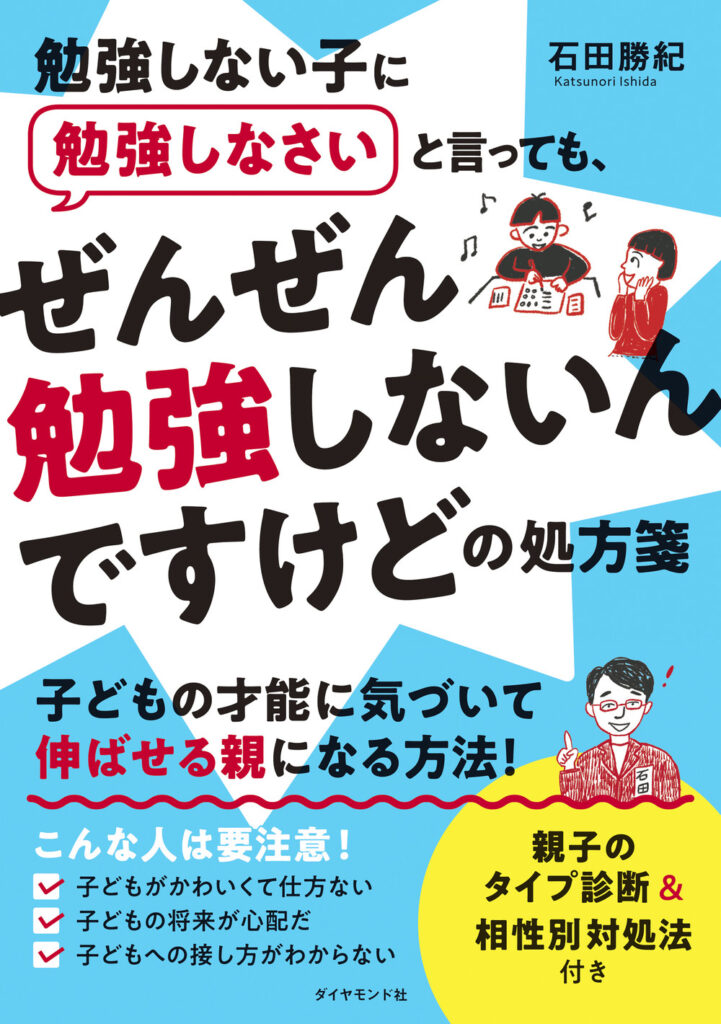

【親の悩み】「勉強しない子に勉強しなさいと言っても、 ぜんぜん勉強しないんですけど」に教育評論家は……

まだまだ遊びたい盛りのお子さん。友達付き合いやクラブ活動など、勉強を二の次や三の次にすることもあるでしょう。

言いたくないけれど、言わざるを得ない「勉強しなさい!」。なのに効果がないときは、『勉強しない子に勉強しなさいと言っても、 ぜんぜん勉強しないんですけどの処方箋』に頼りましょう。

勉強しない子に勉強しなさいと言っても、 ぜんぜん勉強しないんですけど……

株式会社ダイヤモンド社より『勉強しない子に勉強しなさいと言っても、 ぜんぜん勉強しないんですけどの処方箋』が発売されました。

著者は石田勝紀さん。石田さんは教育評論家として活動しながら、学習塾を創業したり私立学校の常務理事を務めたりして、子どもや保護者と精力的に関わっています。

石田さんに寄せられる子育ての悩みのうち、もっとも多いのは「子どもが勉強しない」だそうです。ほとんどの親が理想とするのは「自ら勉強する子」ですよね。言われなくても自主的に机に向かってくれたらと思うのに、現実はうまくいきません。

だから親が「勉強しなさい」と声をかけるのに、子どもは「うるさいなぁ」「今やろうとしてたのに!」など反抗的な態度を取って、親子関係が険悪になることもあるでしょう。

教育熱心な親ほど「勉強しなさい」と言いがちですが、石田さんはそれを「余計なこと」と一蹴します。

先々のことまで考えたときに、もっとも大切なのは、子どもが自分で考えて自分で行動すること。親がいつまでもあれこれ口を出していたら、自立心は育まれないのだそうです。

では、子どもの自立をうながすにはどう接すれば良いのでしょうか。

『勉強しない子に勉強しなさいと言っても、 ぜんぜん勉強しないんですけどの処方箋』には、そのヒントがたくさん詰め込まれています。

子育ての理想は「動物園型」→「牧場型」→「サバンナ型」

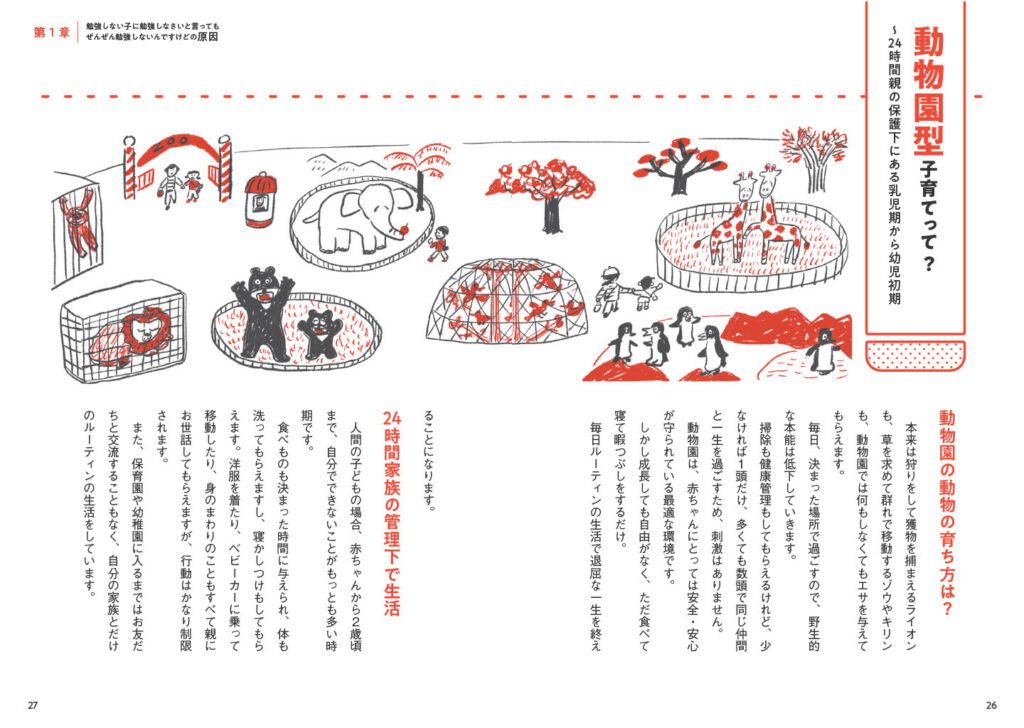

教育評論家である石田さんは、子育てのステージを「動物」で表現しています。理想は、「動物園型」→「牧場型」→「サバンナ型」の順での移行だそうです。

乳幼児のころは「動物園型」。食事やお風呂、トイレなど、まるで飼育員さんのようになんでも付きっきりでお世話していたでしょう。

しかしある程度成長してきたら、「牧場型」へと切り替えることが大切。手を放しても目は離さずに、行動範囲が広がる子どもをあたたかく見守るのです。

そして巣立つときが来たら、最後のステージ「サバンナ型」へ。手を放し、目も離しますが、心は離さずに子どもの背中にエールを送りましょう。

このように、子育ての理想は、成長段階に応じて3つのステージを移行させていくのがベストなのだそう。

過保護な「動物園型」になっていない?

しかし教育熱心な親は「動物園型」をキープして、子どもの自立を妨げてしまうそうです。子どもへの愛情はしっかりあっても、もはや「過保護」と紙一重。子どもの可能性を信じて、少しずつ手を放していきましょう。

では、具体的にどのような方法でステージを移行していけば良いのでしょうか。

『勉強しない子に勉強しなさいと言っても、 ぜんぜん勉強しないんですけどの処方箋』をガイドラインにすれば、今日から“子どもを伸ばせる親”の仲間入りですね。

「勉強しない子に勉強しなさいと言っても、 ぜんぜん勉強しないんですけど」と悩む親はたくさんいます。だからこそ、対処法を明確に示したガイドラインが役に立つでしょう。

教育評論家が書いた『勉強しない子に勉強しなさいと言っても、 ぜんぜん勉強しないんですけどの処方箋』を読んで実践すれば、親のストレスも、子どものストレスも減るかもしれません。

子どもの可能性を信じて、やさしく見守ってあげられると良いですね。

<参考資料>

・PR TIMES(株式会社ダイヤモンド社)

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!