”こども未来戦略方針”が実施されても「子どもを産みたいとは思えない」ママが過半数……その理由は?

政府から発表された“こども未来戦略方針”。これで世間のパパママは大満足! 少子化ストップを実現!……と思いきや、実際のところは「子どもを産みたいとは思えない」の回答が過半数になったそうです。

政府肝いりの政策のはずなのに、なぜ? アンケートから見えた、ママたちの本音を紹介します。

“こども未来戦略方針”は少子化対策にならない?

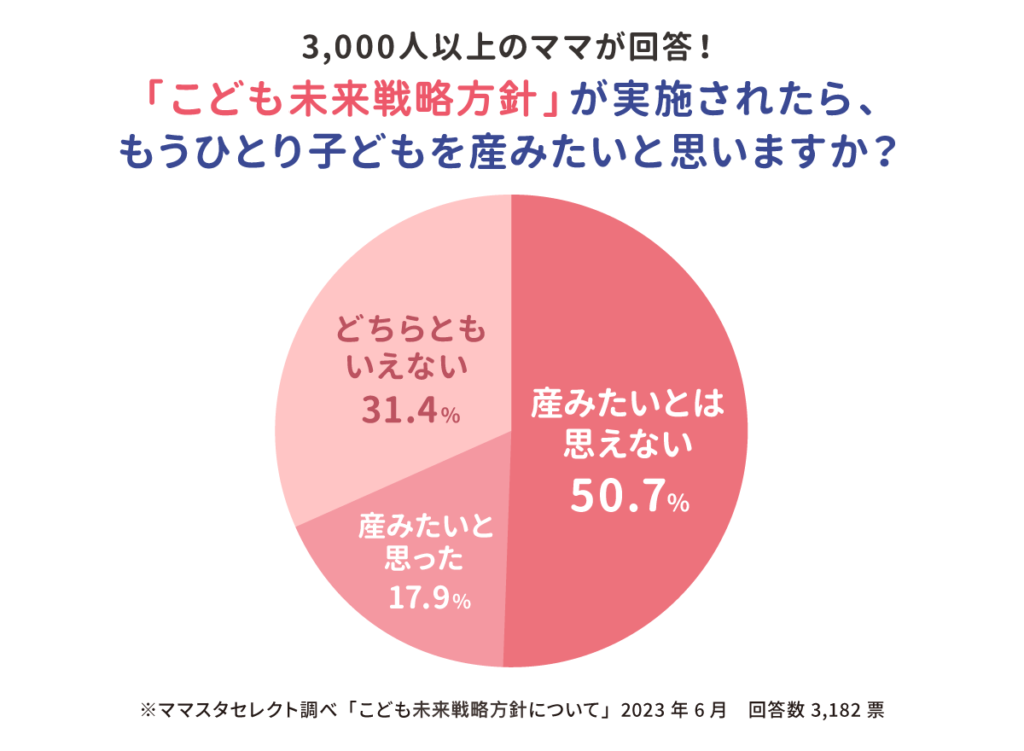

株式会社インタースペースは、3182名のママに対して「”こども未来戦略方針”が実施されたら、もうひとり子どもを産みたいと思いますか?」というアンケートを実施しました。

その結果がこちら。

「産みたいと思った」は2割以下。「産みたいとは思えない」が過半数となり、「どちらともいえない」の回答率も高めです。

アンケートに寄せられたママたちの声を見ていきましょう。

「産みたいとは思えない」

- 多少の補助があっても生活水準があがらない生活では難しい

- せめて国公立大学は無料にしてほしい

- 子どもを受け入れる社会になっていない

子育てにはお金がかかります。進級、進学、習い事、食費など先々のことまで考えると「無理」と感じてしまうのかもしれません。実際、文部科学省による調査では、子ども1人につき大学卒業までにおよそ2700万円~4100万円がかかるそうです(2018年「学校基本統計」による)。

またワンオペ育児になりがちな家は「子どもがさらに増えるなんて無理」と諦めることもあるでしょう。ひと昔前まで「子どもは地域ぐるみで育てるもの」と開放的な子育ての風潮がありましたが、今の日本ではもう考えられませんね。

「どちらともいえない」

- 働く環境が整っていない

- 母親自身のメンタルに不安がある

待機児童問題をはじめ、ワンオペの方だと外に働きに出たくてもなかなか難しいでしょう。子育てにはお金がかかる、だから働きたいのに、その環境が整っていなければ踏み出せません。就労を考えたとしても、子どもの急なお迎え、イベント事での欠席、時短勤務などを理解してくれる職場を見つけるのも結構な労力です。

また育児中の母親は、心身共に不安定になりがちです。子どもが幼いほど尚更でしょう。困ったときにすぐサポートしてもらえるような制度があると、「もう一人子どもがいてもいいかな」という余裕が出るのかもしれませんが……。

「子どもを産んでほしいから〇〇の政策をする」では効果なし?

元厚労省官僚で元衆議院議員でもある豊田真由子さんは、「子育ては金銭的な問題だけではない」と警鐘を鳴らします。

今の高齢世代、つまり政治家として活躍しているような方々は、4~5人以上の兄弟がわりと多かった時代を生きてきました。「政治家たちはその時代のイメージを残したままだから、『少子化対策をすればまた子どもがたくさん増えるはず』と安易に考えてしまうのです」(「まいどなニュース」より引用)と彼女は言います。

ひと昔前は医療体制が十分に整っていなかったこともあり、乳児のおよそ10人に1人が亡くなっていたそうです。そのため、もともとの数を増やす必要がありました。しかし医学が発達した現在は、亡くなってしまう事例は250人~500人に1人程度。「少ない子どもを、時間とお金をかけてじっくり育てる」という風潮に変わってきたのです。

そのため、多少子育ての金銭的負担が緩和されたところで「じゃあ産もう!」とはなりにくいでしょう。子育て世帯にとって、政治家には見えないハードルが山積みです。現場の声に耳を傾けた、「そう、それそれ!」という政策が発表されることを願わずにいられません。

”こども未来戦略方針”が実施されても「子どもを産みたいとは思えない」ママが過半数でした。その理由の多くは、金銭的な不安や、子育てを取り巻く社会への不安などのようです。

子育てはハードルの連続。「少しお金の負担を減らしてあげるから」程度の政策では、ママたちの心をつかむのは難しいのかもしれません。

<参考資料>

・PR TIMES(株式会社インタースペース)

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!