「わが子がLGBT当事者だったら理解を示せると思うか」に保護者の回答は?

少し前まで、あまり市民権を得ていなかったLGBT。昨今は理解がすすみ、自分らしく生きる方が増えてきました。

でも実際、わが子が当事者だったら? 性の多様性についての教育や、我が子にカミングアウトされたとき理解を示せるかどうかなど、アンケートに寄せられた保護者500名の声を紹介します。

目次

LGBT・性の多様性について理解しようと努める保護者が多数

株式会社CyberOwlは、小学生の保護者500名を対象に「LGBT・性の多様性教育」についてのアンケート調査を行いました。

保護者が学生のころは、「LGBT」はなかなか耳慣れない響きだったのではないでしょうか。クラスに体と心の性別が合わない子がいたら、「変!」と一蹴したり、心ない言葉を投げつけてしまったり……。そもそもLGBTについて教育を受ける機会がなければ、「これも個性」とその子をまるごと受け止めるのはなかなか難しい人もいるかもしれません。

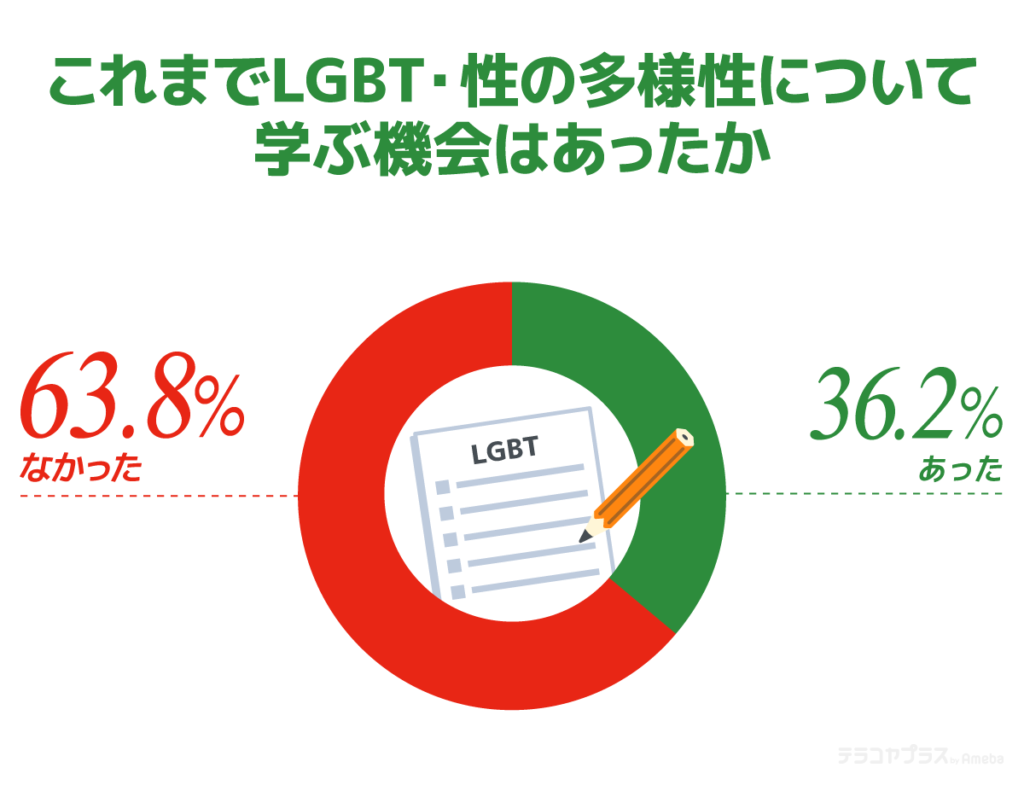

実際、多くの保護者たちは、LGBTについて学ぶ機会が今までにほとんどなかったそうです。

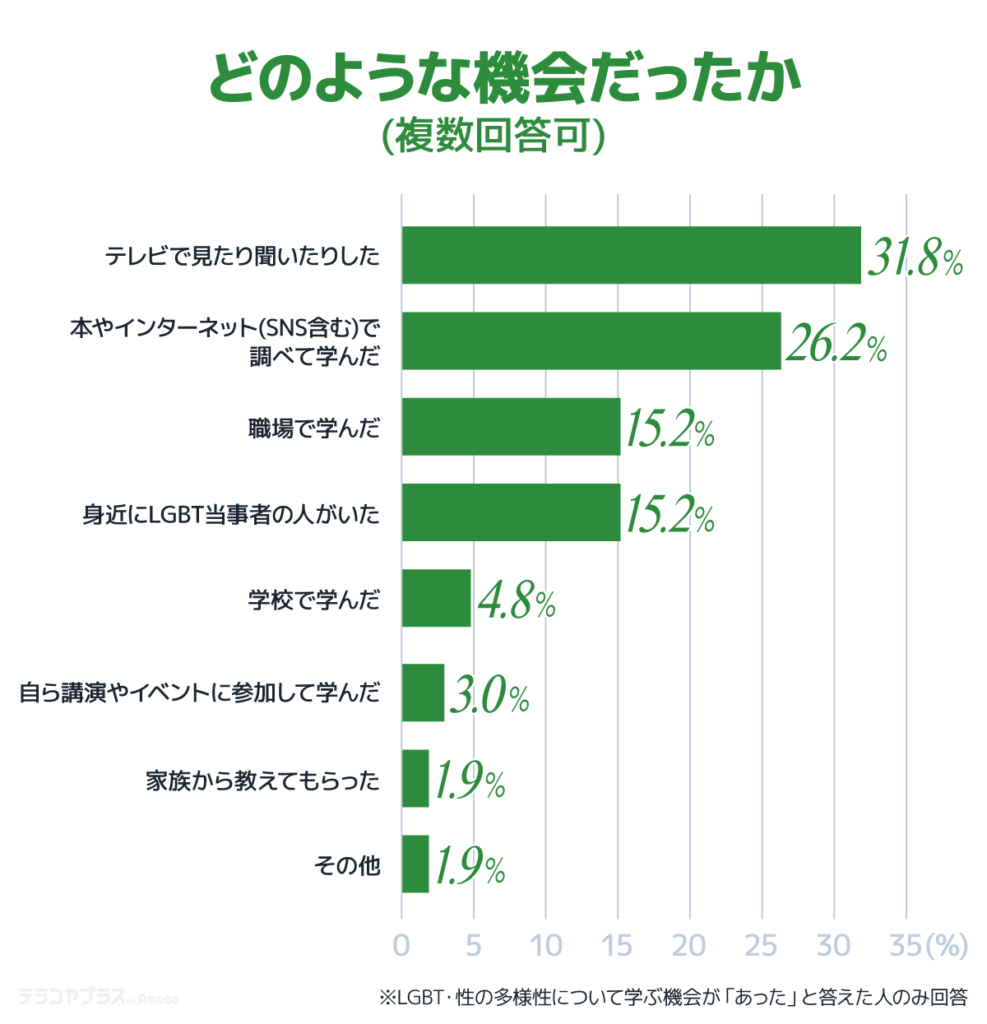

「あった」と回答した方も、「学校で学んだ」という方はほんのわずか。テレビやインターネットなどを通して学ぶケースが多いことがわかりました。

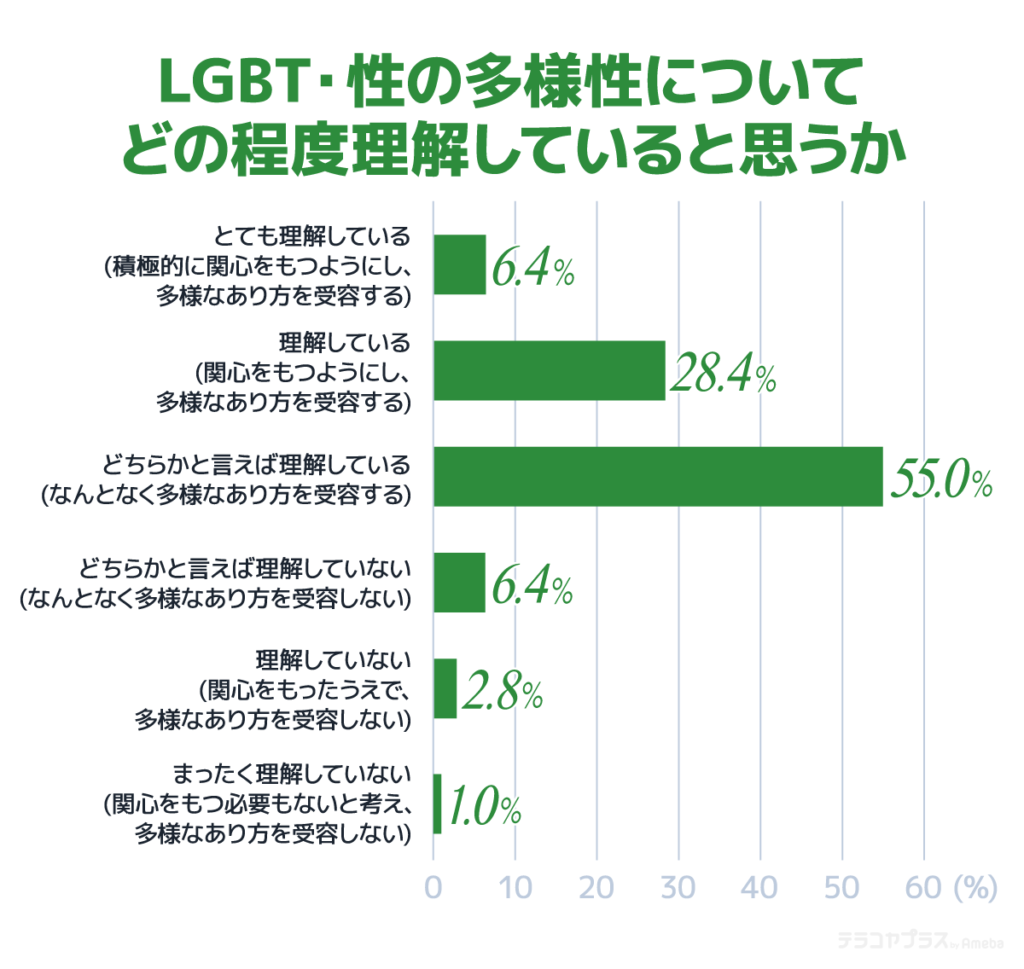

今では広く知られるようになったLGBTですが、保護者も「どちらかと言えば理解している」という方が多いようです。反対に「理解していない」系の回答はわずかでした。

学校でLGBT・性の多様性教育をしてほしい

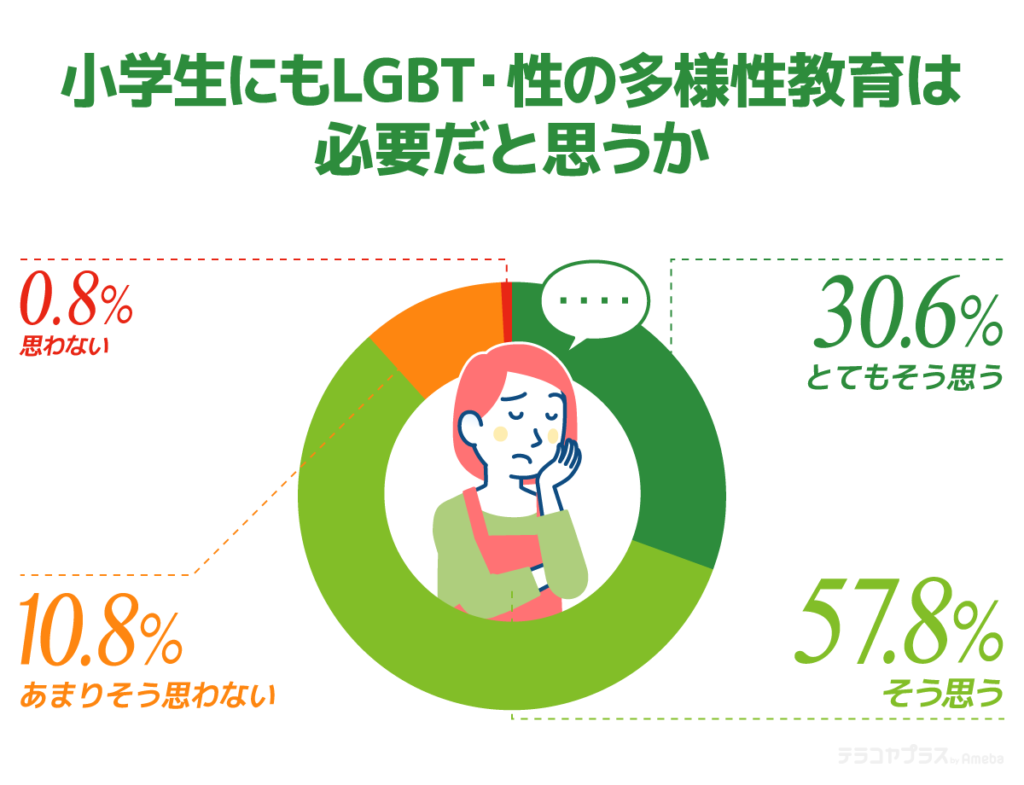

続いて「小学生にもLGBT・性の多様性教育は必要だと思うか」と質問したところ、「とてもそう思う」「そう思う」がほぼ9割を占めました。

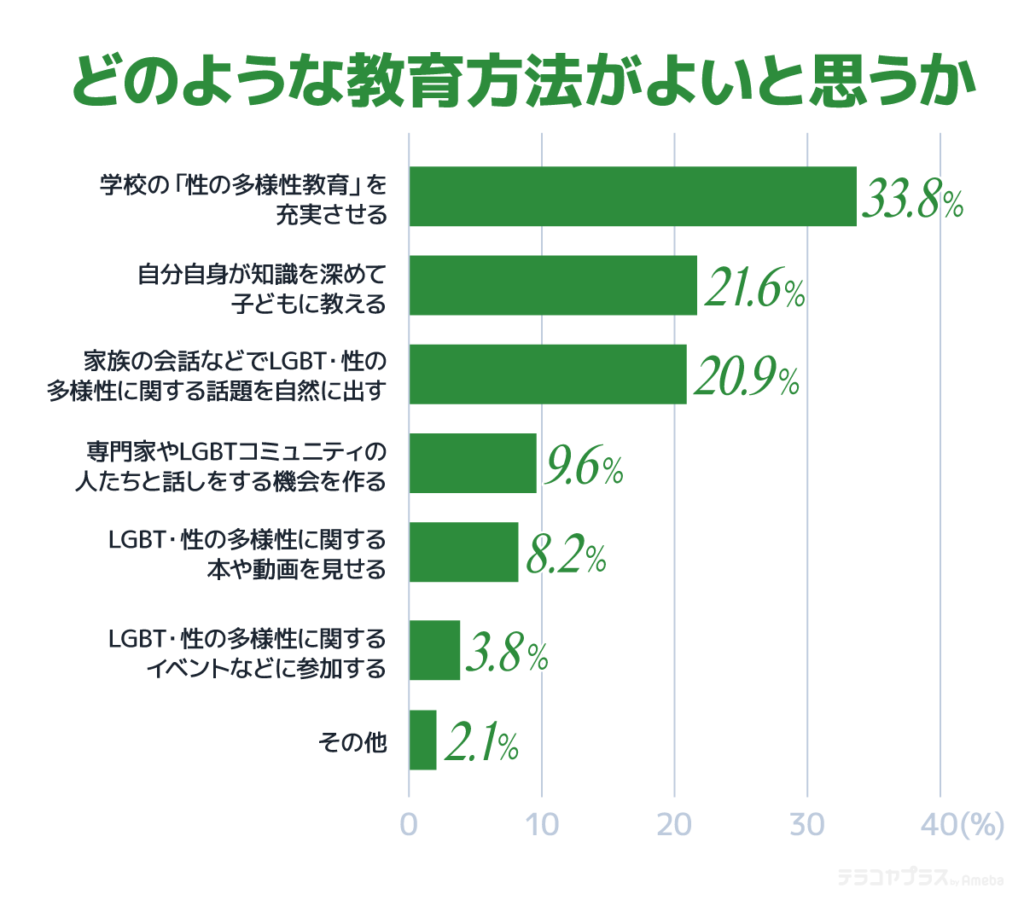

具体的な教育方法については、やはり学校教育に期待する声が多いようです。

「とてもそう思う」「そう思う」と回答した保護者からは、さまざまな声が寄せられました。

年齢が低いうちに学んだ方が、偏見などが無く素直に理解しそうだから。また、LGBTの子どもにとっても、早いうちから知っていれば、違和感や苦しみや悩みを軽減できそうだから。

小学5年生の保護者

時代が変わってきているとはいえ、親世代がそのような時代を生きてきたので、昔から埋め込まれたものは強い。生活を共にする親がそうでは子も影響されます。なので、自ら子どもたちに学んでもらうことはとても重要で、それを親へも伝え学んでいくことが大事かなと。

小学2年生の保護者

自分たちが子どものころは、性教育も性自認や同性同士の交際なども、偏見や恥ずかしいものとしての印象が強く、肝心なところは教えてもらえなかった。大人に聞いても誤魔化されるか話を流され、怒られるなどといった対応。真摯に向き合ってほしかったと感じたし、知らないまま大人になることの不安も少なからずあったため。

小学5年生の保護者

よくテレビのドキュメントで、「小さなころは誰にも言えず苦しんだ」と言っている方が多いので、小さいうちから受け入れられる社会になればいいと思います。

小学4年生の保護者

確かに、「自分は他の子とは違う」と感じることが、生きづらさにつながることもあります。学校で「こういうケースもあるんだよ」と教えてもらえれば、その子自身がラクになりそうですし、周囲から心ない言葉を浴びせられることも少なくなるでしょう。

性教育についても言えることですが、日本には昔から“性”にまつわる話題をタブー視する風潮があります。自分や相手を大切にするためにも、教育現場には核心に飛び込む勇気を持ってほしいと感じます。

LGBTについて子どもから質問されたとき、どう答えた?

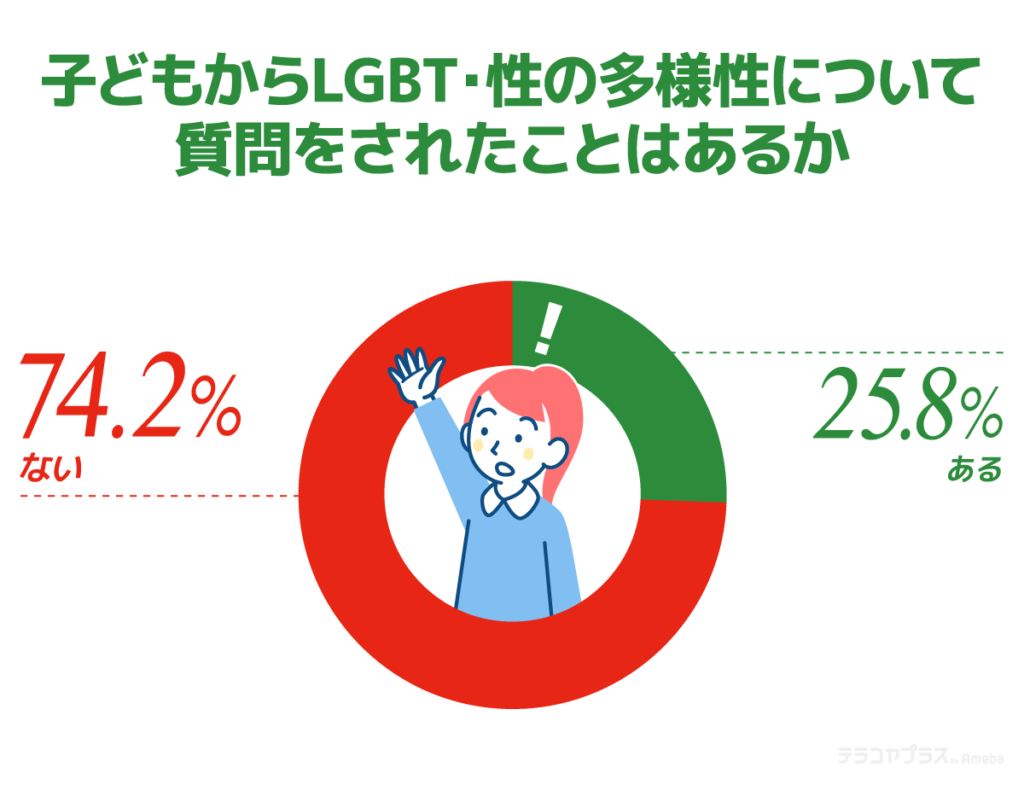

保護者の中には、子どもからLGBT・性の多様性について質問された方も少なくないようです。

しかし、LGBTについては保護者もまだまだ勉強段階。子どもからの純粋な問いかけに、いったいどう答えたのでしょうか?

「男の子同士、女の子同士で結婚できないよね?」と質問を受けました。男の子が男の子を好きになることだってあるし、女の子が女の子を好きなることもある旨をまず伝えました。そのあと、結婚って難しいんだけどできないことはないことを伝えました。初めて説明したときにはあまり理解できていない様子でした。

小学1年生の保護者

テレビで(いわゆる)女の人っぽい恰好をしている男の人を見て「気持ち悪い!」と言っていました。少し言い過ぎな感じがして悲しくなりましたが、「体と心がバラバラで合わない人もいるんだよ」と伝えました。

小学4年生の保護者

とある芸能人に対して「この人は男なのか?女なのか?」と聞かれたので、「体は男でも、心は女だったり、またその逆もあるんだよ」と説明してあげた。

小学6年生の保護者

多くの保護者は、子どもの年齢や学年にかかわらず、「いろいろな人がいる」というのを教える良い機会ととらえているようです。

この「いろいろな人がいる」というのは、LGBTに限らず、生まれつき体が不自由な子、脳の発達に少し問題がある子など、広い意味での“多様性の理解”につながりそうな気がします。

もし、わが子がLGBT当事者だったら?

実際に、我が子からLGBTを相談された保護者の体験談も上がっていました。

長女が、自分は男であるとカミングアウトしてきた。元は小学校6年生の時の担任を通じて話があり、後日私と家内とで本人から話を聞いた。

小学4年生の保護者

物心ついたことから、仮面ライダーや戦隊モノが大好きで、いつも男の子と一緒に遊んでいました。本人は女の子扱いをされるのがとても嫌だったそうで、何度か「なんで自分は男の子と違うのか。男の子になれないのか?」と聞かれました。

小学3年生の保護者

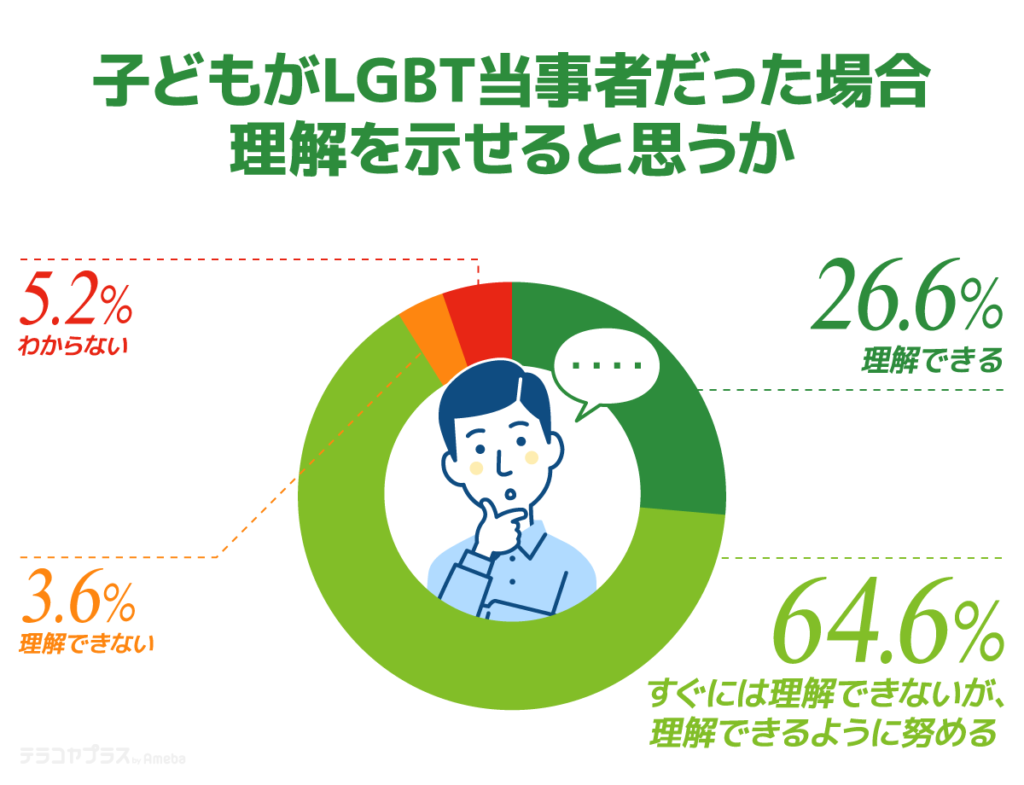

ひと昔前だったら「出ていきなさい!と絶縁された」といったエピソードも耳にした、子どもから親への決死のカミングアウト……。しかし今、約9割の保護者は「理解できる」「すぐには理解できないが、理解できるように努める」と考えているようです。

お子さんにとっては、本当に勇気のいることだったでしょう。保護者に打ち明けるまで、胸の内でさまざまな葛藤を抱えていたかもしれません。でも、保護者が寄り添う姿勢を見せてくれれば、お子さんもホッとしますね。

「話してくれてありがとう」。そして、「どんなあなたでも大好きだから大丈夫」。そんな言葉をもらえたら、お子さんは自分らしく、自分の人生を堂々と歩んでいけるでしょう。

LGBTはなかなかデリケートな問題ですが、我が子が当事者だった場合、理解しようと努める保護者が大多数でした。

「男は男らしく、女は女らしく」という価値観は、もはや時代遅れ。その子の“好き”を大切に、そっと見守ってあげられると良いですね。

<参考資料>

・PR TIMES(株式会社CyberOwl)

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!