学習・メンタル・体型・コロナetc…こんなにある!子どもの「睡眠不足」の悪影響

朝なかなか起きられない、朝食が進まない、ダラダラとしていて学校に行く準備が進まないなど、朝の忙しい時間に手を焼いたり、子どもに対しついイライラしてしまうことはありませんか?

子どもの「朝」でお困りの場合は、もしかして睡眠不足の可能性も……。心当たりがあるなと思ったら、子どもの睡眠時間を、一度見直してみてはいかがでしょうか?

睡眠不足になっていない?

まずは普段の子どもの様子において、当てはまるものをチェックしてみてください。

- 寝るのが23時以降

- 寝る時間と起きる時間がいつもばらばら

- 週末は平日よりも起きる時間が遅い(1時間以上)

- 朝食を食べたくないという

- 朝は寝起きが悪いまたは、目覚めに時間がかかる

- 寝る前にテレビ・ゲーム・スマホなどの電子機器を使っている

- 日中眠そうにしている

- 学校や塾などで居眠りを指摘される

- イライラしやすくキレやすい

- 昼間落ち着きがなく集中力がない

- 風邪や頭痛など、体の不調をよく訴える

こちらに3つ以上当てはまる場合は、子どもが睡眠不足である可能性が考えられます。

では、小学生の理想の睡眠時間とはいったいどのくらいなのでしょうか?

子どもの理想の睡眠時間は何時間?

子どもの理想の睡眠時間は3~5歳で10~13時間、6歳~13歳で9~11時間といわれています。

「早寝・早起き」はいいことだとわかっていても、帰宅してからの子どもは何かと忙しいですよね。

特に学童や習い事に通っている子は、帰宅すると18時を過ぎる場合もあり、そこから宿題・明日の準備・夕食・お風呂など、やらなくてはいけないタスクが盛りだくさん。ゲームやテレビを始めるとなかなかやめられない、友達とスマホやオンラインゲームでやり取りするなど、寝るのが遅くなってしまう理由は色々あるでしょう。

実際に4~5人に1人は何らかの睡眠問題を抱えているのだそう。株式会社ブレインスリープが実施した「2021年版子供の睡眠実態調査結果報告」からも、ほとんどの年齢の子どもが、睡眠時間に足りていないことがわかります。

睡眠不足が及ぼす影響

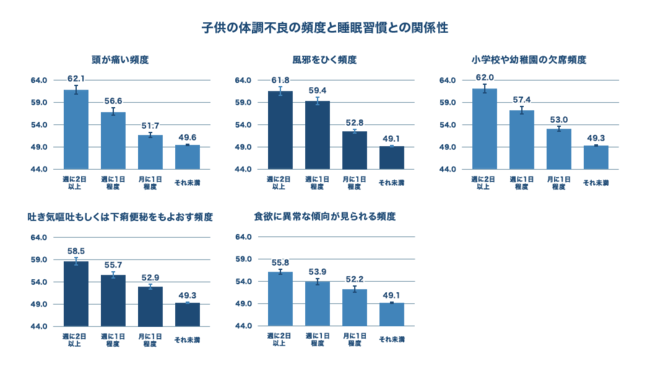

では、睡眠時間が足りないと、子どもの心身にどんな影響があるのでしょうか? 同調査は、睡眠が足りていないことによるさまざまな悪影響も報告しています。

- 体調を崩しやすい

睡眠の習慣が乱れている子どもほど、コロナ感染にも関わる免疫力が低下し体調不良になりやすいようです。 - 学習能力が低下する

日中の眠気で授業に集中できず、学習意欲が低下し成績が悪くなってしまうというリスクもあります。 - 精神状態が不安定

睡眠不足による眠気で日中イライラしたり、キレやすくなったり、授業中座っていられなくなったり、先生の言うことを理解できなくなってしまったりするという報告もあります。 - 太りやすい

寝不足が続くと食欲を抑えるホルモンが減少し、逆に食欲を高めるホルモンが増えるため、食欲が増大することがわかっています。食欲が増すことで食べすぎてしまい糖尿病などの生活習慣病になる恐れもあるそうです。

やはり、子どもの心身の成長には早寝・早起きをさせ、十分な睡眠を確保してあげるのが大切ですね。

しかし、「早く寝なさい」と言っても一筋縄ではいかないのが現実。そこで、良い睡眠習慣をつくるためのコツを紹介します。

子どもに早寝・早起きさせるコツ

- 早起き

「早寝・早起き」ではなく、まずは「早起き」からスタート。

遅い時間に寝る習慣が身についている子は、入眠も遅い時間に固定されているため、いくら早く寝ようとしても眠れません。規則正しいリズムに戻すには、まずは早起きをさせること。早く眠くなるようにしましょう。 - 朝日を浴びる

人は、朝目覚めて明るい光を浴びてた約14時間後から、徐々に眠気を感じるように体内時計がセットされています。起きたらまずはカーテンを全開にし、朝日を取り入れることで脳も目覚めます。 - 就寝前にテレビやスマホ、ゲームをしない

スマホやゲーム等の電子機器はブルーライトという特殊な光が出ていて、その光によって脳が覚醒し、眠くなくなったり、眠りが浅くなるなどの睡眠障害を起こしやすくなってしまいます。

寝る2時間前から電子機器の使用は避けるようにしましょう。白っぽい昼白色の蛍光灯も体内時計を遅らせる作用があるので、部屋の明かりも間接照明などにするのがおすすめです。 - 入浴は寝る90分前

寝つきをよくするためには、入浴は寝る90分前が良いとされています。しっかりと湯船につかり体温を上げ、湯上がりの熱が冷めてきたころに自然と眠くなるので、寝つきがよくなります。 - 休日も起床時間を変えない

休日だからといって遅くまで寝てしまうと、平日で整った睡眠リズムが台なしに…。起床時間と入眠時間を変えずに休日も過ごしましょう。

特に小学校低学年のうちは、自分で入眠時間をコントロールすることが難しいものです。始めのうちは大変かもしれませんが、1~2週間ほども続けると子どもたちの体内時計は徐々に朝型に変わり、早起きの辛さは減ってきます。

子どもが心身ともに健康な生活を送るために、睡眠について見直し、できることから始めてみてはいかがでしょうか?

<参考資料>

・日本版小学生睡眠質問票の開発

・株式会社ブレインスリープ「2021年版子供の睡眠実態調査結果報告 子供の睡眠課題に関する認知度は5%にとどまる」(PR TIMES)

・厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠不足や睡眠障害、子どもへの大きな影響」

・厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!