WISC-Ⅳ検査の言語理解指標(VCI)とは?低い子が苦手なことや親ができる対応

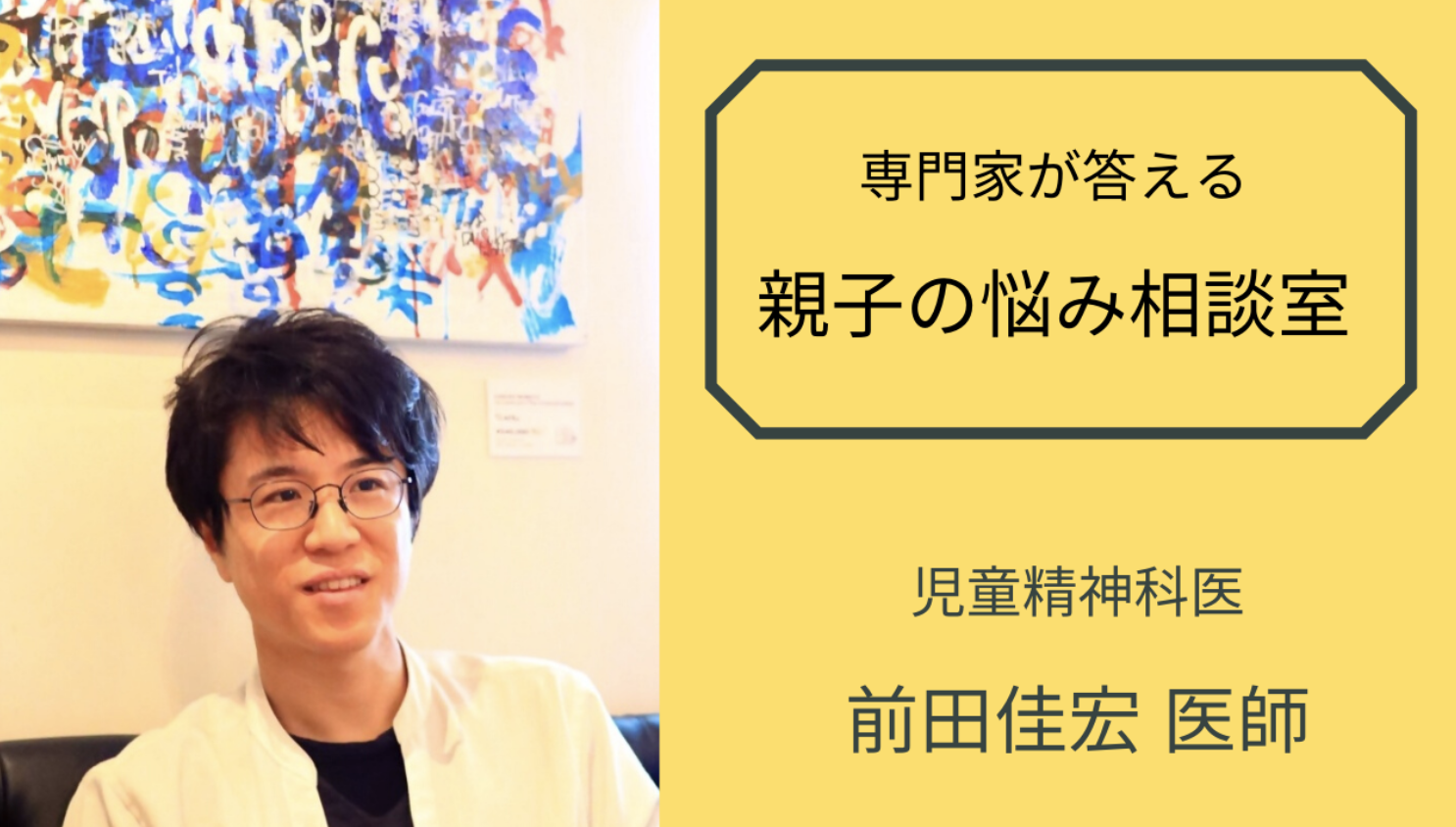

児童向けの知能検査WISC-Ⅳ(ウィスク4)。今回は、4つの指標のひとつ「言語理解指標(VCI)」について、結果からわかることや低い子どもの特徴、親ができるサポート方法について実際にWISC-Ⅳを行っている鈴木こずえさんにお聞きしました。

目次

WISC-Ⅳ検査の4つの指標

世界的に広く利用されている代表的な知能検査のひとつである「WISC‐Ⅳ(ウィスク4)」。

同検査では、全検査IQ(全体的な知的発達水準を表すもの)と、下記の4つの指標得点が算出され、同年齢の集団の中における子どもの知的な発達段階だけでなく、能力の凸凹(得意なところや苦手なところ)といった、一人ひとりの認知的な特徴を知ることができます。

| WISC-Ⅳ検査で分かる4つの指標 | 結果からわかること |

|---|---|

| 言語理解(VCI) | 言葉の理解力・説明力・推理力、言語的習得知識など |

| 知覚推理(PRI) | 視覚情報を処理する力・視覚情報から推理する力 |

| ワーキングメモリー(WMI) | 聞いたこと(聴覚的な情報)を記憶し処理する力、注意・集中力など |

| 処理速度(PSI) | 見たもの(視覚情報)を素早く正確に処理し、作業を速やかに進める力、注意・集中力など |

▶WISC-IV全体の検査内容や結果の見方はこちら

※2022年2月にWISC検査の最新版である「WISC-V」の日本版が発売されました。WISC-Vでは、WISC-Ⅳから指標などが一部変更になっています。

▶関連記事:WISC-Ⅴとは?WISC-Ⅳとの違いや検査内容

今回は、4つの指標の中から“言葉の力”について知ることができる「言語理解指標」について、どのような力なのかを具体的に解説していきます。

最新版WISC-Ⅴの言語理解指標についてはこららで解説しています。

▶関連記事:WISC-Vの言語理解指標が高い子・低い子の特徴

言語理解指標(VCI)で分かる言葉の力とは?

そもそも、言語理解指標で分かる“言葉の力”とはどんなことを指すのでしょうか? 具体的には、下記のようなことを意味しています。

言葉の力とは

- どのくらい言葉を知っているか(言葉の意味理解・語彙量)

- 言葉を使って説明する力がどのくらいあるか(言語表出・説明力)

- 言葉を使って考える力がどのくらいあるか(推理力)

- 一般的知識、社会的知識(常識や問題解決能力なども含まれる)がどのくらいあるか

もう少し詳しく見ていきましょう。言葉の力を発揮するためには、ベースにどのような力が必要となるでしょう。

“言葉を知る”ために必要な力

例えば、“言葉を知る”ためには、以下のような要素が必要です。

- 言葉の意味を”正しく”理解すること(理解力)

- 生活の中や学習によって獲得した言葉が記憶として残っていくこと(長期的記憶力)

“正しく”とは、「言葉の意味が何となくぼんやりと分かっている」のではなく、「どのようなときに、どのように使われる言葉なのか」ということをしっかり知っていることが大切です。

“相手に伝わるように説明する”ために必要な力

また、“言葉を使って相手に伝わるように説明するため“には、次のような力が必要です。

- 言葉のタンク(貯蔵)から必要な言葉を思い出して取り出す力(想起する力)

- 相手が何を求めているのかを判断し、既存の知識の中から関連性のある情報を思い出し、まとめる力(アクセス力)

もし、既存の知識にないことや経験していないことを問われたときは、想像力も必要ですよね。

このように、ひとことで”言葉の力“といっても言語理解指標で測る力にはいくつもの要素が含まれています。

言語理解指標が低いと起こりやすい困りごと

では、言語理解指標が低いとどんな困りごとを抱えることが多いのでしょうか。起こりやすい困りごとには、次のようなケースが考えられます。

- 相手の話が理解できないことがある

- 先生の指示や授業内容の理解が難しい

- 出来事を報告するとき、上手く説明ができず相手に分かってもらえないことがある

- 自分の気持ちを言葉で表すことが苦手(相手の気持ちを察することが苦手)

- 音読、作文、読解が苦手

- 発話や作文中、助詞の間違えが目立つ

- 好きなことは多弁だが、それ以外では言いたい言葉がすぐ出てこない

もう少し詳しく見ていきましょう。

相手の話を理解できないことがある理由

例えば、「相手の話が理解できないことがある」のは、下記のいくつかの理由が考えられます。

理由1.相手が使っている言葉の意味が分からない

このような理由の裏には、下記のような原因が隠れている可能性があります。

- 使っている言葉が、知らない言葉だった

- 聞いたことがあるけれど、しっかりと意味を理解していない言葉だった

- 知っている言葉でも違う意味(使われ方)があることを知らなかった

理由2.長い文章で話されると混乱してしまう

このような理由の裏には、下記のような原因が隠れている可能性があります。

- 一度に聞いて覚えておくことができる記憶量(聴覚的短期記憶)が少ないため、話の概要がわからない

- 覚えておくことはできても、聞いた話の中の一つの言葉に注意関心が向き、そこから別のことに思考が拡散してしまう

- 注意集中に問題があり、話を最後まで聞くことが難しい

報告がうまくできず、相手に分かってもらえないことがある理由

次に「出来事を報告するとき、上手く説明ができず相手に分かってもらえないことがある」場合には、下記のような理由や原因が考えられます。

理由1.状況の把握が難しい(何が起きたのか分からない)

このような理由の裏には、下記のような原因が隠れている可能性があります。

- 目で見た状況を正確に把握することが苦手(「知覚推理」に課題があることも)

- 今起きていることから、それより前のことを今と結び付けたり、それより後のことを予測したり、一連の流れの中で考えることが苦手

理由2.状況は理解できているが、説明することが上手くできない

このような理由の裏には、下記のような原因が隠れている可能性があります。

- 何を聞かれているのかがよくわからない(質問の意図理解も含む)

- 時間が経過した後から聞かれても覚えていない

- 覚えているが、アクセス機能が上手く働かないため取り出すこと(想起)が難しい

- 取り出すことはできるが、時間軸の中で相手に伝わるように話すことが苦手(時間感覚や文法の問題から)

- 言葉を発することに困難さがある(喚語や緘黙傾向のお子さん)

このように、困りごとの中には、さまざまな理由やその理由を生んでいる原因があります。

ですが、その理由や原因は、言語理解指標の数値だけでは分かりません。ほかの3つの指標との差や下位検査の中での差といったバランスを見ていくことが大切です。

言語理解指標の数値が同じ子がいても、プロフィールが違えば同じように見える困りごとの原因も違います。

(検査結果を)子どもの実際の生活場面と照らし合わせ、抱えている困りごとの原因が何なのかを具体的に見つけていくことができるとよいですね。

WISC-Ⅳ検査結果を鈴木こずえさんに相談してみませんか?

ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、鈴木さんにあなたの悩みを直接相談できます(秘密厳守)。

鈴木こずえさんへの相談はこちらから

言語理解指標が低い子に合った対応とは

言語理解指標が低く、言葉の力が弱い場合、知っている言葉を使って簡潔にゆっくり伝えてみてください。質問にすぐに答えられなければ、違う聞き方をしたり、より具体的に聞いたり、返事を少し待ったりするのもいいですね。

問題解決力が十分でなければ、「自分で考えなさい」ではなく、「こんなときにはこうしよう」と具体的解決法を伝えていきましょう。

また、ワーキングメモリーに問題がありそうならば、一度に伝える量にも注意をしていく必要があります。そのような日常的なナチュラルサポートが、子どもの日々の生活を支えていくことになります。

具体的な困りごとを解決(軽減)するためには、下記のような方法もあります。

語彙量が少ない場合の対応

好きな本や漫画、アニメを楽しむときに出てくる言葉(漢字)の意味や使用例を確認してみましょう。普段使わない言葉(特に抽象的な言葉)は、例文を読むだけではなく、自分でも考えて、正しく使われているかを誰かにチェックしてもらうといいですね。

ほかにも、類義語や対義語などを意識して学ぶようにすると、言葉のネットワークが広がり、語彙力のアップや言葉を思い出しやすくなるでしょう。

説明するのが苦手な場合の対応

「相手に伝える」練習をする

写真やイラストを見ながら体験した出来事を振り返ったり、ゲームの実況中継をしたりして、伝える練習をしていきましょう。

そのとき、5W1Hの枠や、「まず、始めに」「次に」「そして、最後に」などの見出しをつけて、相手に伝わりやすく話すコツ(順番など)を教えてあげてください。そして子どもが話した内容をできるだけ短く要約して返してあげて下さい。

ただし、細かく指摘しすぎると、話すモチベーションが下がってしまうことがあるので、「話したことがほぼ伝わった」「相手が分かってくれた」という、うれしい気持ちを体験できるように心がけてみましょう。文法に関しては、無理のない範囲でワークなどに挑戦してみるのもいいですよ。

一緒に練習する親のサポートのコツ

子どもの話を聞くときは、話した内容を単語や短文といった箇条書きにして見せる(文字の音読が苦手でないことが前提)、簡単な絵にして示すなどの視覚的情報でフィードバックし、自分が何をどこまで話しているのかを知らせると、理解や記憶を補えて話しやすくなるでしょう。

また、言葉が上手く出てこない様子があれば、単語の選択肢を示したり、「こんなことを言いたいのかな」と代弁してあげてもいいですね。

必要な情報を思い出しやすく、理解を促すために、写真やイラスト、図(視機能や空間認知の問題がないことが前提)など、視覚的な情報を用意してあげるのもよいでしょう。

推理力が弱い場合の対応

推理力が弱い場合、長文を読解する練習をしてみましょう。長文は、読む前に概要やキーワード(できれば子どもが見つけられるようなヒント)を伝えてあげたり、確認すべきポイントや注目すべき箇所を把握させたりしてから読むと理解しやすいですよ。

絵本になっているものや、漫画になっているものがあれば、先に読んでおき内容を把握しておくのもいいですね。

また、ゲームやアニメを一時止め(フリーズ)好きなキャラクターの気持ちを想像させたり、4コマ漫画の吹込みにセリフを入れたりして、気持ちに意識を向ける機会を作ってみましょう。

状況を理解し、そこから自分の気持ちや相手の気持ちを考えていくとき、視覚的な情報(コミック会話・表情シート・数値化ツールなど)を使っていくと、考える手がかりになります。

ただし、これらはあくまで一例です。別の方法でも構いません。その際は、下記を意識しながら考えてみてください。

- 言葉を理解しやすくする

- 言葉が記憶に残りやすくする

- 長期記憶から言葉を取り出しやすくする

- 言葉で表現(説明)しやすくする

- 言葉で考えやすくする

ほかにも、苦手なことをトレーニングすることは、親も子も想像を超える負荷がかかります。なるべく子どもが興味や関心をもちやすいものを使ったり、子どものモチベーションがキープできるような配慮をしたりして、楽しく取り組めるようにして続けられるような工夫をしてみてくださいね。

専門家の力を借りる

もし、「子どもに合った方法が分からない」という場合は、専門家に相談してみてください。ソクラテスのたまごの姉妹サイト「ソクたま相談室」では、手元にあるWISC-Ⅳの検査結果をもとに相談にのってくれますよ。

ここまで家庭でできる対応を紹介してきましたが、もしWISC検査で言語理解指標が学齢水準よりもかなり低くでた場合は、子どもの発達水準に課題を合わせていくことが必要になる場合があります。

学校や専門機関、スクールカウンセラーに相談しながら、支援や対応を検討していくとよいでしょう。

WISC-Ⅳ検査結果を鈴木こずえさんに相談してみませんか?

ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、鈴木さんにあなたの悩みを直接相談できます(秘密厳守)。

鈴木こずえさんへの相談はこちらから

子どもの「伝えたい」という思いを大切に

検査の結果を知ると、どうしても苦手な力に着目してしまいがちですが、子どもには苦手な力だけでなく、得意な力や強い力もあります。

苦手な力が分かった上で「強い力がどこなのか」「強い力をどのように伸ばしていくか」「強い力を使って弱いところをどのように補っていくか」という視点も忘れないでください。

言葉は、自分の思いや考えを伝えるための道具です。言葉の力が弱い子でも、根底には「大切な誰かに思いを伝えたい」「大切な人に分かってもらいたい」という願いがあるから言葉を駆使して発信しようとしていきます。

子どもの「人と繋がりたい」「伝えたい」という意思を大切に、見守ってサポートできるといいですね。

また、一般的な社会的知識は机上のみでなく、実際の体験を通して学ばれ蓄積されます。多くの経験が豊かな感情を育み、言葉で考える機会や考えるベースを作っていくことにつながります。経験値を増やしていくことができるように、親子でさまざまな活動に挑戦していってくださいね。

▶最新版WISC-Vのその他4つの指標について詳しい記事はこちら

- ウィスク検査(WISC-V)の視空間指標とは?高い子・低い子の特徴や対応

- WISC-Vの処理速度指標(PSI)とは?高い・低い子への対応を発達の専門家が解説

- 知能検査WISC-Vの「流動性推理指標」とは?高い・低い子の特徴や対応を解説

- WISC-Vのワーキングメモリー指標(WMI)とは?低い子の特徴や発達障害との関係

▶WISC検査についてもっと知りたい方はこちら

▶子どもの知能や特性を正しく理解しよう!知能検査「WISC」特集はこちら

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

小学校・中学校でスクールカウンセラーとして15年以上勤務経験があるほか、現在は、教育相談センターのカウンセラーとして、小中高生と保護者のカウンセリングを行っている。不登校、発達障害、緘黙、行動面での問題など、成長過程での身体・精神両面におけるさまざまな相談に応えている。