子どもの反抗期がひどくて耐えられない…児童精神科医が教える親の対応、ストレス解消法とは

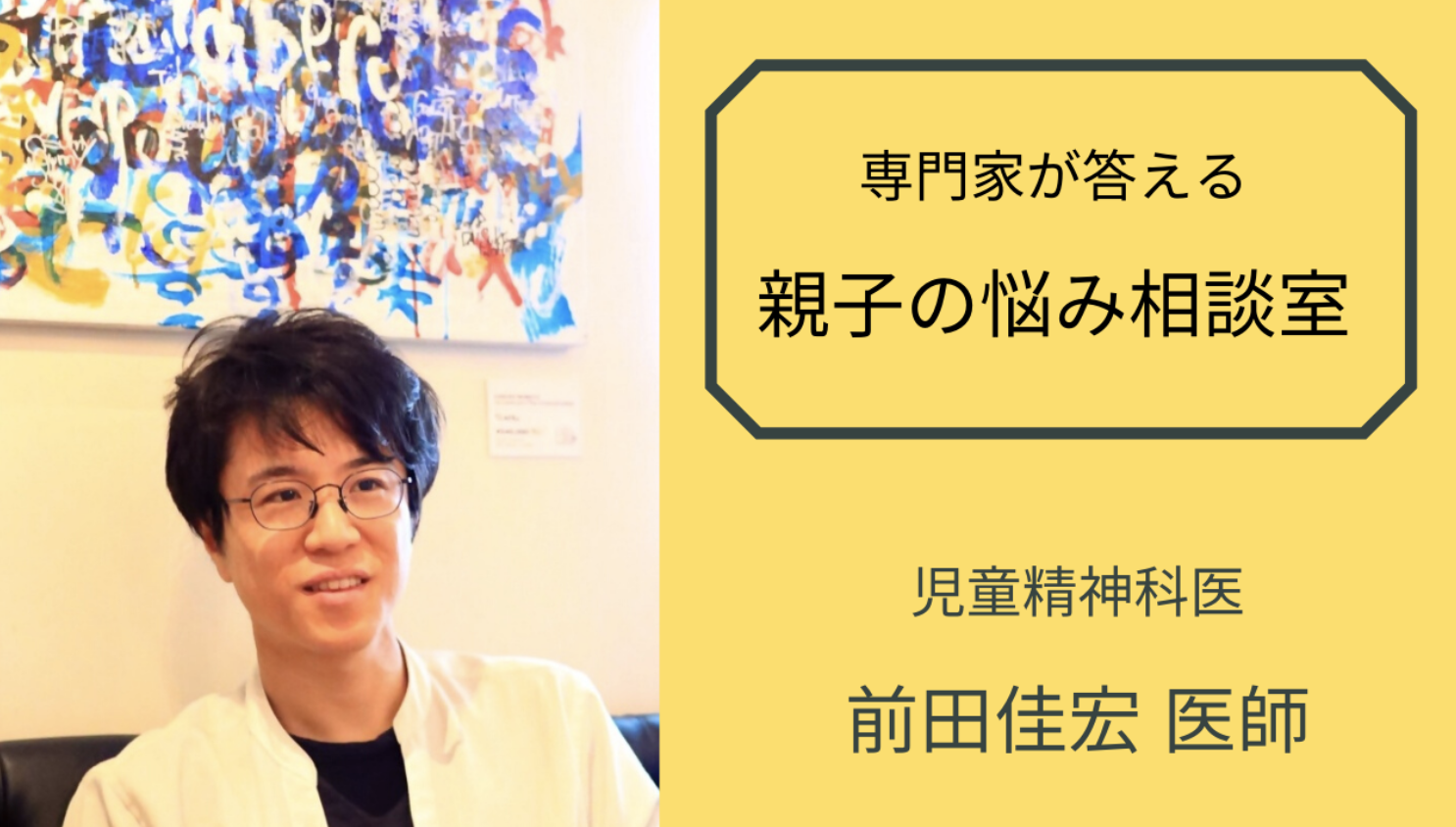

成長する上で必要な過程だといわれている反抗期。ですが、思春期の子どもからの冷たい態度やキツい言葉はつらいですよね。そこで反抗期がひどい子への対処法や子育てのストレスをケアする方法を児童精神科医のまえまえ先生こと前田佳宏医師が解説します。

【今回のお悩み】

反抗期に突入したのか、私からの言葉を素直に受け入れてくれないことが多くなりました。また、「嫌い」「ウザい」などキツイ言葉を使うようにもなりました。やはり親でも傷つくし腹も立つし、なぜ嫌いなのか理由を知りたくもなるので問い詰めたり少し感情的になってしまったりすることも…。どのようにコミュニケーションを取れば良いか迷っています(小学6年生女子の母親・42歳)

目次

子どもが反抗してくる2つの理由

発達心理学では、おおよそ10歳から青年期に迎える第二次反抗期。人間は成長する過程で周りが見えてくるようになっていき、他人と自分を比較する中で、他人と違う“自分の意志や気持ち”を大切にするようになり、自己を確立していきます。

つまり、反抗期は子どもが大人になっていくのに大切な過程なのです。ですが、親からすると「主張したいならすればいい」と思うかもしれません。

なぜ、自己を確立しようとすることが、反抗的な態度につながるのかというと、2つの理由が考えられます。

【理由①】表現する力が未熟だから

成長してきて、自分の意見や考えが出てきたとはいえ、やっぱりまだ子ども。自分を表現する方法や感情を整理する力はまだまだ未熟です。

自分の意志や気持ちを自分なりの言葉で表現しようとしても、うまく表現できなかったり、感情を整理できずに、その苛立ちを反抗的な態度として親にぶつけてしまうのです。

【理由②】自分の気持ちを分かってもらえないから

子どもは身近な人が自分の意志や気持ちを受け止めてくれないと感じて反抗的になっていく場合もあります。

大人でも自分の意志や気持ちをすぐに否定してきたり、受け止めてくれなかったりする相手とは話をしたくないですよね。子どもも同じです。自分の意志や気持ちを身近な人(親)に分かってほしいのです。

そして、子どもが身近な人から理解されていないと感じることが続いてしまうと、「どうせ分かってもらえない…」と最初から親に対して自分の感情や思いにふたをしたり、親の意見に聞く耳をもたず反発を強めたりしてしまう可能性もあります。

とはいえ、少し前まで幼かった印象の子どもが、まるで敵と接するような目できついことを言ってくる毎日を過ごしていると、「いつまでこの反抗期は続くんだろう…」「もう耐えられない…」と憂鬱になる気持ちはよく分かります。

次からは、反抗期の子どもとどのように接していけばいいか解説していきましょう。

【反抗期への対応①】話を聞く(傾聴)

反抗的な態度をとってしまう子どもとのコミュニケーションで鍵となるのは、聞く(傾聴)”と”承認(認める)です。

“聞く(傾聴)”とは、ただ話の内容を聞くのではなく、

子どもが、自分の気持ちを分かってくれたと思えるようになると、その人と話したくなります。そして、話すことで自分の気持ちとの付き合い方を学んでいきます。

【反抗期への対応②】評価、判断しない

子どもの話を聞くときは、受け入れる気持ちが大切です。

子どもの意見や考えは、大人からすればまだまだ未熟で、つい小言を挟みたくなるかもしれません。ですが、 途中で遮ったり、判断・評価を加えたりせず、まずは本人の話を最後まで聞くようにしましょう。

反抗期は子どもが自分の意思や気持ちを大切にしようとしている時

「分かってほしい」と思っている子どもに対して、「分かりなさい」と親の意思や気持ちをぶつけても、子どもは「自分を認めてくれない」「分かってくれない!」と思うだけです。親子の関係の溝がますます深くなり、反抗期が悪化しかねませんよ。

【反抗期への対応③】子どもの気持ちを考える

子どもが自分から意思を話してくれず、相談者さんのお子さんのように、「嫌い」「キモい」などのキツい言葉を吐いてくるだけの場合、反射的に怒ったり、悲しんだりして終わっていませんか?

ですが、もう少し考えを深めて、その言葉を言っている子どもが何を考え、親に対してどう感じているのかを考えてみてください。

もしかすると、子どもは今までの経験から「親は何を言ってっも否定してくる」「親は話を聞いてくれない」という思っているかもしれません。親は自分を否定する存在=居るだけで気が立つ存在になっているかもしれません。

過去の親子関係を思い返して「そうかもしれない」という人も落ち込む必要はありません。子どもの気持ちを知ることは、関係を改善していくヒントになっていきます。

【反抗期への対応④】子どもを尊重する

子どもを尊重するといっても、子どもの言いなりになるというわけではありません。「私(親)は、あなたの意見を尊重したいと思っている」「理解して大事にしようと思っている」ということを伝えるのです。

例えば、「今話してもいい?」「ちょっと聞いても良い?」という声かけ。子どもは「NO」と言う可能性が高いですが、その「NO」も尊重してください。子どもの「NO」という意思を受け入れたうえで「何かあったら言ってね」と待っている態度を見せるのです。

また、「〇〇が心配なんだけど、どう?」と親から何かを言うときは、最後に「どう?」と聞くことで、子どもは「意見を聞いてくれるのかな」と思うようになります。

最初はうまくいかないかもしれませんが、繰り返すうちに徐々に意見を言ってくれるようになるかもしれません。そして、意見を言ってくれたら「伝えてくれてありがとう」と伝えるのもポイントです。

「話してよかったんだ」と思うことで、その後も「意見を言ってみようかな」と思える関係性になっていきます。

【反抗期への対応⑤】感情の整理を手伝う

反抗期の子の場合、自分でどうしてイライラしてるのか言葉にできなくて、とにかくイライラが止まらないということもよくあります。

イライラを留める方法が分からず、つい大声を出したり、物を投げたりしてしまうかもしれません。本人が感情をコントロールする方法を身に付けていくために、親ができるサポートは、やはり話を“聞く(傾聴)”ことです。

暴力的な言動に反射的に怒りたくなってしまうかもしれませんが、子ども自身もどうしようもないのです。「つらそうに見えるけどどうしたの?」など、子どもを気遣う姿勢で声をかけてみてください。

そして、声をかけたことで子どもが話す姿勢を見せてくれたら、「どうしてそういう気持ちになっているんだろうね?」と気持ちの経緯や事情(出来事、ストーリー)を一緒に探りながら、最後まで話を聞いてください。

話を遮ったり、子どもの気持ちを否定したりせず「それはイライラしちゃうよね」「その気持ち、分かるよ」と親が共感し、子どもが「分かってもらえた」と感じることがひどい反抗期を終わらせるきっかけになるかもしれませんよ。

無理なら親の限界を伝えてもいい

ここまで、子どもの話を聞くことの大切さを伝えてきましたが、子どもの意思や気持ちを受け入れることと、子どもの過度な要求に従うことは違います。

わがままや無理難題には、意見や気持ちに理解を示した上で、限界をちゃんと伝えてください。

例えば、子どもが「〇〇ちゃんみたいなかわいいコーデで毎日過ごしたいから、新しい服をワンシーズン分買い揃えたい」と言ったとしましょう。

親としては、「望みを叶えてあげたい」と思うと同時に「簡単に叶えてしまってよいのだろうか」などさまざまな思いが頭を巡るのではないでしょうか。

その場合、次のように伝えてみるのはどうでしょう。

- 気持ちへの理解

「確かにかわいいコーデをしたい気持ちは分かるし、買ってあげたい気持ちもある」 - 要求への限界

「でも、将来あなたに使うためのお金のこともあるし、ワンシーズン分を買うのはお財布的に難しいな」

上記の両方を伝えた上で、さらに「だけどお誕生日には欲しい洋服を〇着まで買えるようにやりくりするよ」「今持っている洋服でできるかわいいコーデを一緒に考えてみようよ」と、協力する気持ちがあることも伝えられると子どもも納得しやすいはずです。

気持ちに理解を示しつつ、行動の限界をちゃんと伝える事は、子どもが思い通りにいかない状況に対し、どのように感情や気持ちに折り合いをつけるのかの練習にもなりますよ。

この記事で回答している前田佳宏医師に相談してみませんか?

ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で前田医師に子育ての悩みを相談できます。

前田佳宏医師への相談ページを見てみる

反抗期の子に怒りすぎた場合の対応

とはいえ、親も人の子。

叱り方が度を過ぎたときは、

このとき、「あの時はそうするしかなった」「

もし、怒りに任せて手を出してしまったのであれば、「あの時は叩いて、嫌な思いをさせてしまってごめんなさい」などとしっかり謝罪を伝えたあとで「その時は叩かないとあなたには伝わらないと思って、つい叩いてしまった」など、どうしてその行動を取ったのか、こちらの事情を説明します。事情よりも先に謝罪することが大切です。

最後に「これからはちゃんと話し合って決めていけたらと思ってるけど、どうかな」と今後の接し方についてどうしていくかの気持ちも付け加えます。そうすることで、子どもの意向も尊重しながらいっしょに考えていきたい姿勢を示すことができます。

ただ、気をつけようとしても、

反抗期の子育てにストレス解消法

ここまで反抗期の子どもと接する際に、親が気をつけてほしいポイントを伝えしきましたが、いくら頭で理解をしていても、ストレスは溜まりますよね。親も人間なので、疲弊したら感情的になりやすく、その感情を子どもにぶつけてしまいかねません。そこで、イライラを放出できる3ステップのセルフケアを紹介します。

ステップ1:子どもの前から一旦離れ、冷静になる

ステップ2:落ち着けるものや場所に触れてリラックスする

ステップ3:怒りを出し切る

ステップ1:子どもの前から一旦離れ、冷静になる

子どもに怒りをぶつけそうになったら、まずはその場から離れましょう。「ちょっとお腹痛くなったから、別の部屋に行くね」でも「用事を思い出したから、外に出てくるね」でも何でも良いので、断りを入れて一旦その場から離れます。

刺激となっている子どもから、空間・時間的に離れる事で、少しずつ冷静さを取り戻せると思います。

ステップ2:落ち着ける物や場所に触れてリラックスする

子どもと離れたら、落ち着くものに触れる、落ち着く場所に行くなど、自分がリラックスできる環境に身を置いてみてください。 心地の良い音楽を聞くのもいいですし、お気に入りのアロマの匂いを嗅いで深呼吸するのもおすすめです。

ステップ3:怒りを出し切る

怒りやイライラが強ければ強いほど、なかなか落ち着くのは難しいもの。そんな時は、怒りやイライラなど、感情を出し切るようにしましょう。

私がおすすめするエネルギー発散方法は、以下の3つです。激しい動きは必要なく、気軽にできるので、試してみてください。

怒りを出し切る3つの方法

- 壁を押す 腕を伸ばし、手のひらで壁を思い切り押します。腕を伸ばし切った状態で押すことで、力を発散しやすくなります。

- 机を押す 両手をグーにして、握りこぶしの小指を下にした状態で机を力いっぱい押します。ただし、力あまって机を叩かないよう、気をつけましょう。体は、“痛い”と感じると刺激から身を守ろうとして、力を十分に出せなくなりますよ。

- 胸とお腹に力を入れる 声を発さず、「わー!」「あー!」と叫びましょう。大声を出さなくて胸とお腹に力が入り、すっきりしますよ。

ただし、上記はイライラ放出の大正法です。心が折れそうになる前にスクールカウンセラーや民間のカウンセラー、児童精神科医といった専門家に相談をしてみてください。

この記事で回答している前田佳宏医師に相談してみませんか?

ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で前田医師に子育ての悩みを相談できます。

前田佳宏医師への相談ページを見てみる

<構成・執筆>ソクラテスのたまご編集部

下記の記事では、同じ質問に公認心理士の佐藤めぐみさんもアドバイスしています

公認心理師が教える/ウザい・嫌いにショック!反抗期に親はどう向き合えば良い?【連載 専門家が答える 親子の悩み相談室②】

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

ADHD、HSP、ASDに関連した愛着障害とトラウマをケアする、子どもと大人の精神科医。東大医局所属で現在は和クリニック院長。自身も心理療法の研修を受け、認知行動療法、家族療法、マインドフルネス、精神分析、トラウマケアを統合したケアを提供する。愛着トラウマの回復と支援を目指すケアコミュニティ「しなやかこころラボ」を2022年10月に公開予定。メンタルヘルスや哲学カフェを時々開催しています。Twitter:https://twitter.com/mayoshinako LINE@:https://lin.ee/dY8flX