通級指導教室とは?対象の子や支援内容、特別支援学級との違いを専門家が解説

お子さまへの接し方や発達の様子が気になる保護者さまから小学校進学にあたり就学先を選ぶ際に「『通級指導教室』が、どんなところか分からない」というご相談をいただく機会があります。この記事では、通級指導教室とはどんな学級なのか、対象となる子や支援の内容、メリット・デメリットなどを詳しく解説します。通級による指導と特別支援学級の違いや利用方法についても参考にしてください。

目次

通級指導教室とは

まずは、通級指導教室がどのようなところなのかということ、どんな子どもが対象なのかを紹介します。

通級指導教室(通級)とは、小・中学校に通う比較的軽度の障害を持つ子どもが、一人ひとりの障害に合わせた個別の指導を受ける教室のこと。通っている生徒は通常学級のクラスに籍を置いているため、学校生活のほとんどは通常学級にいて、週に何時間かだけ通級指導教室へ通います。

子どもの困りごとに合わせて指導内容が異なるため、「ことばの教室」「きこえの教室」などの名称で、小中学校や特別支援学校に設置されています。在籍する学校にその子のニーズに合った通級指導教室が設置されていない場合は、近隣の他校に通うこともあります。

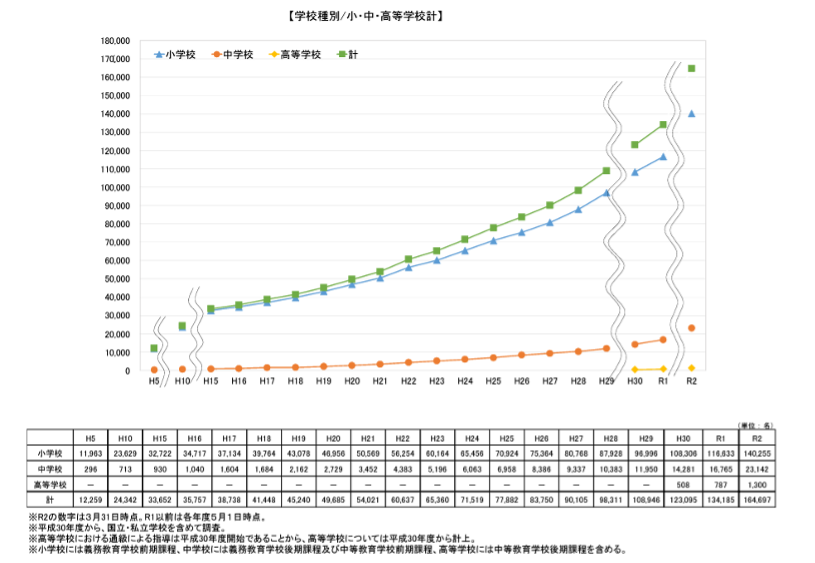

文部科学省の「令和2年度 通級による指導実施状況調査結果(概要)」によれば、全国の国公私立の小・中・高等学校(※1)で164,697名の児童生徒が通級による指導を受けています。この人数は毎年増加傾向にあることから通級指導教室の需要が高まっていることが分かります。

- (出典)文部科学省 令和2年度 通級による指導実施状況調査結果(概要)

- (※1)平成29年度までと平成30年度以降で調査形式が変更されたため、高等学校の人数も含まれている。(参考:文部科学省 令和2~3年度 特別支援教育に関する調査の結果について)

通級の対象となる子どもは?グレーゾーンは対象なのか

対象となる障害の種類や程度

対象となる子どもは、学校教育法施行規則で以下のように定められています。

第百四十条 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項(第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。)、第五十一条、第五十二条(第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の三、第七十二条(第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条、第七十四条(第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十四条の三、第七十六条、第七十九条の五(第七十九条の十二において準用する場合を含む。)及び第百七条(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

一 言語障害者

二 自閉症者

三 情緒障害者

四 弱視者

五 難聴者

六 学習障害者

七 注意欠陥多動性障害者

八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの引用元:学校教育法施行規則|e-Gov

学校教育法施行規則|e-Gov

要約すると、通常の小中学校に通っていて、特別支援学級に在籍しておらず、障害に応じた特別の指導を行う必要がある生徒・児童が、通級指導教室の対象になります。

主な障害の種別としては、吃音などの言語障害や、弱視・難聴の子ども、そして発達障害(自閉症・ADHD・学習障害)や、選択性かん黙などの情緒障害をもつ子どもとなります。

発達障害グレーゾーンの子は対象になる?

小学校の通級指導室や支援学級は、通常、特別な学習ニーズや障害を持つ生徒に対して支援を提供する場所です。

しかし、グレーゾーンと呼ばれる、診断が確定されていないが学習上や行動上に問題がある子どもは、通級の対象になるのでしょうか?

一般的には、以下の規定によって、各種障害に対する通級指導が提供され、障害のある人々が適切な支援を受けることが保証されています。

(1) 法令における規定

※「障害に応じた通級による指導の手引 解説とQ&A(改訂第3版)」(文部科学省 編著)より抜粋

一 言語障害者 二 自閉症者 三 情緒障害者 四 弱視者 五 難聴者 六 学習障害者 七 注意欠陥多動性障害者 八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの と定められている。

学校は個々のケースに柔軟に対応し、必要な支援をするために教育的な評価やプランを立てます。そのため、グレーゾーンの子どもも通級指導室や支援学級の対象になる可能性があります。ただし、学校や地域の政策・プロセスによって判断が異なる場合があります。

通級支援の対象となるかどうかは、以下のような要素によって判断されます。

1.個別の評価

学校は、子どもの学習上や行動上の問題を詳細に評価し、その子どものニーズを理解します。この評価に基づいて、通級支援が必要かどうかを判断します。

2.柔軟な支援の提供

グレーゾーンの子は診断が確定されていない場合でも、個別のニーズに合わせて柔軟な支援が受けられることがあります。通級指導室や支援学級でその子のニーズに対応するための教育プランが立案されることもあります。

3.就学相談のガイダンス

学校教育推進課や専門の相談機関からのガイダンスや助言も、通級支援の対象に関する判断に影響を与える場合があります。専門家の意見や学校の方針を考慮に入れながら支援プランが立案されます。

グレーゾーンの子どもが通級指導教室の対象になるかどうかは、その子どもの個別のニーズや状況によって異なります。「何かしらの事情により生活のしづらさを感じており、通常学級では難しい」と判断したら医師の意見や成育歴などを判断材料にして進路を決めていきます。

最終的な判断は、子どものために最も良い支援になることを目指して、教育関係者や関係機関が協力して行います。

通級指導教室に通う目的や基準とは?

目的は学習や生活面での困難を和らげること

通級指導教室は、勉強の遅れを補習するための場ではありません。通級指導教室の目的は、周囲や子ども自身が、自分の特性を理解し、得意な部分を生かして苦手なことを補うための具体的な方法を学ぶことで、学習上又は生活上の困難を和らげることが目的です。

そのため、たとえ障害があったとしても、適切な対処方法を子ども自身や周囲が理解していて、学校生活に困難を感じていなければ、通級指導教室に通う必要はありません。 逆に、学力は問題なかったとしても、感覚過敏などによって通常の教室でストレスを抱えているケースでは、通級指導教室を活用することで、学校生活の苦しさが和らぐケースもあります。

基準は通級指導教室の担当者などの専門家が総合的に判断

特別に指導を行う必要があるかどうかは、個々の子どもの状況によってケースバイケースです。多くの場合、保護者の意見をふまえ、通級指導教室の担当者、臨床心理士、作業療法士などの専門家が総合的に「通級が必要かどうか」を判断します。

そのため、子どもが学校において、学習面や生活面で困り感を抱えていると感じられる場合には、まず学校に相談するのがおすすめです。通常学級で適切な配慮をすれば問題が解決する場合もあります。また、地域の実情を踏まえた通級指導の選択肢を教えてくれるでしょう。

通級指導教室と特別支援学級の違い

通級指導教室と特別支援学級は、どちらも特別な学習ニーズや障がいを持つ子どもたちに対して支援や指導を提供しますが、その仕組みや過ごし方にはいくつかの違いがあります。

通級指導教室では、通常の学級に在籍しながら一部の授業を別の教室で受ける制度です。一方、特別支援学級では特別支援学級に在籍し、特別支援教育の枠組みの中で授業を受けます。特別支援学級では、子ども一人ひとりに合わせてよりきめ細やかな指導が行われます。

通級指導教室の指導内容|「教育支援計画」と「指導計画」

通級指導教室では、通う子どもを適切に支援するために「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」を作成します。これらに基づいて指導内容が決まります。子どもたちの個々のニーズに合わせた支援を提供し適切な指導を行うことで、彼らの成長と学びを支援していきます。

個別の教育支援計画

保護者・学校・福祉医療等の関係機関が連携して作成する、子どもを効果的に支援するためのツールです。1〜3年間程度の長期的な計画となります。

個別の指導計画

「個別の教育支援計画」を踏まえて作成し、学期毎、または、学年毎に目標を立て、学校での指導と評価を行う短期的な計画です。

2つの個別の計画に基づく、通級指導教室の指導内容

二つの計画を活用しながら、子どもの学習上・生活上の困難を改善する指導を行います。

例えば、漢字を覚えるのが難しいという児童の場合には、漢字の覚え方について学習したり、眼球運動をスムーズにするトレーニングを行うことがあります。

また手先の不器用さで困っている児童には、手と足を同時に動かす活動を行ったり、気持ちを落ち着けるのが難しい児童には、自分の気持ちを俯瞰してみられるような方法を一緒に考えたりします。

先述したとおり、苦手な教科があるからといって塾や予備校のように成績を上げるための教科の補充は行いません。子どもに合った学び方を習得することが目的です。

上の例からわかるように、指導内容はさまざまです。通級指導教室で行われる活動は、「自立活動」と呼ばれ、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために行われています。指導内容は、児童生徒がそれぞれの障害の状態や発達段階に合わせて、自らの力を最大限に発揮し、より良い生活を送ることを目指して担当教師が一人ひとりの子どもに合わせて最適なものを選んでいきます。子どもの特性に合わせた指導を継続する中で、子どもの自立を促すことが最終目的です。

自立活動の目標と内容は以下の通りです。

| 1健康の保持 | 生活のリズムや習慣の形成 病気の理解と管理 身体の状態の理解と養護 健康の維持と向上 |

| 2心理的な安定 | 情緒の安定 状況への理解と適応 学習や生活の困難に対する意欲 |

| 3人間関係の形成 | 他者との関わり方の基礎 他者の感情や意図の理解 自己の理解と行動の調整 集団への参加の準備 |

| 4環境の把握 | 感覚の活用 環境の把握 認知と行動の基礎の形成 |

| 5身体の動き | 基本的な運動能力 姿勢の保持と運動の補助 日常的な動作能力 移動能力と作業の実行 |

| 6コミュニケーション | コミュニケーションの基本能力 言語の理解と表現 コミュニケーション手段の選択と使用 状況に応じたコミュニケーションスキル |

通級指導教室のメリットとデメリット

通級指導教室という形態の教育には、さまざまなメリットとデメリットが存在します。それぞれを詳しく見ていきましょう。

通級指導教室のメリット

通級指導教室の一番のメリットは、その子が抱える困難や苦手なことに対して適切な指導や支援を受けられる点です。その子の特性に応じた支援を受けられるため、苦手なことは通級で学ぶことができ、スキルアップとともに本人の自信にもつながります。また、基本的には普通学級に在籍するため友達と接する機会が多く、学校生活の中でコミュニケーション能力を育むことができるでしょう。

通級指導教室に在籍してその子の特性に合った指導を受けることで、自己肯定感や社会生活能力を伸ばすことができ、同時に普通学級での学びも享受することができます。そのため、通級指導教室は子どもの成長や学びをサポートするのに適した環境と言えるでしょう。

通級指導教室のデメリット

通級指導教室に通うデメリットとして、通級指導教室に参加することへの不安や自己肯定感の低下が挙げられます。

子ども自身と保護者の不安について考えてみましょう。まず、通級指導教室に参加する必要がある理由について疑問を持つのは自然なことです。普通学級に通う他の子どもたちとは異なる学び方や環境になることに不安を感じるかもしれません。

「なぜ自分だけが異なる場所に行かなければならないのか」という疑問は、子どもの不安や自己肯定感の低下につながる可能性があります。また、保護者も子どもを通級指導教室に通わせることにストレスを感じるかもしれません。

また、学習に遅れが出る可能性もあります。 通級指導教室では個々の生徒のニーズに合わせたカリキュラムが作られますが、通常の授業を抜けた分については、逆に学習の遅れに繋がる場合もあります。

その他、通級指導教室が別校にある場合は保護者による送迎が必要になることもあります。

メリットとデメリットの両面を理解した選択が大切

子どもも大人も、個々の個性と環境との相互作用の中で心身が発達していきます。通級指導教室の場合も同様で、子どもの個別のニーズや環境に合った教育プランを選択することが必要です。子どもが成長するためには、彼らの個性や状況に応じた適切なサポートが欠かせません。

通級指導教室のメリットやデメリットを十分に理解し、子ども自身や彼らを取り巻く環境との相互作用を考慮に入れながら、よりよい選択をすることが大切です。

子どもの未来や幸福を考えると、通級指導教室に関する決断は重要なものです。ときには、周囲の期待や社会の理解に壁を感じることもあるかもしれませんが、子どもの成長と幸福を優先することが必要です。

通級指導教室の利用方法

今回は、横浜市を例にあげて、通級指導教室の利用方法を説明していきます。それぞれの自治体で利用方法が異なるため、実際に利用を考えている場合、詳細は住んでいる自治体に問い合わせることをおすすめします。

横浜市の例

横浜市では、特別支援教育センターという施設で相談を受ける必要があります。学校に入学する前であれば郵送で申込書を送付。すでに学校に入学している場合には、担任教師を経由して特別支援コーディネーター担当の教師に相談をし、学校長から特別支援教育センターに書類が送られます。

特別支援教育センターでの相談とは、保護者(子ども同伴の場合もあり)への聞き取りのこと。具体的には、家庭での様子や、保護者の方が気になっていることや困りごとを共有します。また、生育歴や通院歴を尋ねられる場合もあります。この相談後に、特別支援教育センターが通級指導教室に入る必要のある児童かどうかを審議します。

そして、入級の必要があると判断されると通級指導教室の利用ができるようになります。ただし、横浜市の場合、原則として翌年度からの利用となります。

住んでいる自治体の通級指導教室を調べる方法

インターネットで検索する場合には、「●●市 通級指導教室」など自治体名で検索するとサイトや案内が出てくるでしょう。多くの自治体では、教育委員会のページに説明があるようです。ただし、サイト上で見つからない場合もあるので注意が必要です。

インターネット上以外で調べたい場合には、現在通っている学校、あるいは居住地にある通学圏の学校に問い合わせるとよいでしょう。担任の先生に相談しやすい場合には、担任の先生に確認するのが一番です。子どもの学校での様子と合わせて確認してみるとよいでしょう。学校に相談したくない場合には、教育委員会の特別支援に関する部署などに問い合わせるのが確実です。

通級指導教室に関するよくある質問

ここでは、通級指導教室にかかわる質問について紹介します。ただし、ここでの回答は筆者が勤めていた自治体の例です。自治体ごとに差もあるので、詳細は必ずお住まいの自治体に問い合わせてください。

通級指導教室ってどこにあるの?

教室の多くは、通常学校内にあります。通常の小・中学校に設置されている場合には、通常の学校と同じ建物の中に教室が設けられているケースと、敷地内に専用の校舎が設けられているケースがあります。

また、自治体によっては、特別支援学校内や教育センター内に設けられているケースもあるので、教育委員会等に確認することをおすすめします。

多くの場合、わが子が通う教室を利用者側から指定することはできません。あらかじめ通級指導教室ごとに担当校が決まっている場合がほとんどです。今通っている学校から近い場所が指定の教室となっていることが多いので、教育委員会または特別支援コーディネーター担当教師に確認するとよいでしょう。

通級指導教室の利用にお金はかかるの?

学校の授業と同じで、無料です。ただし、教材費等がかかることもあるかもしれません。

通常学級の授業を抜けなければならないとき、抜けた時間の勉強はどうするの?

通級指導教室に通っていることは担任教師も知っています。そのため、抜けた時間の分は補習をしてくれる場合もあるでしょう。ただし、必ず補習をしてくれるとは限らないので、通級指導教室が始まる前に、担任の先生や通級指導教室の先生それぞれに確認することをおすすめします。

通級指導教室に行く日は、遅刻や早退扱いになるの?

基本的にはなりません。授業の一部を通級指導教室での活動に替えているからです。心配な場合には確認してみるとよいでしょう。

通級指導教室の先生は教員免許をもっているの?

担任の先生と同じように、教員の免許を持っています。それ以外の資格を持っている先生もいます。

利用できるのは週に何時間?

子どもの障害の程度や通級指導教室の状況によっても異なります。通級指導教室がはじまる前に、通級の曜日や時間帯を相談することになるので、その際に確認するとよいでしょう。

まとめ|通級指導教室は困り感を共有し、克服へ導く場所

今回の記事では、通級指導教室について紹介してきました。

通級指導教室の指導方針については、児童一人ひとりに合わせた専用のものが作成されるので、明確な指導方針はありません。この、一律に指導方針を固定せず、お子さんに合わせた対応ができるところが通級指導教室の良さでもあります。細かな指導の枠組みが決められていないからこそ、通常学級ではできない支援ができるのです。もちろん、見通しを持って指導はしていきますが、子どもの状況に応じて臨機応変に指導を変えていけるのは通級指導教室ならではのことといえます。

例えば、通級指導教室には、計画通りに授業が進まないことがあると思えば、急にできることが増えていくという子もいます。そのように、子ども一人ひとりの進み具合に合わせて支援をしていき、障害の症状を和らげていけることが、通級指導教室の良いところです。

通常学級で生活をしながら、こまかな部分を一対一又は少人数でカバーしていく通級指導教室。困り感が障害によるものだと思う場合や、一部の教科がどれだけがんばってもうまくいかないなど不安な点があれば、担任の教師や特別支援コーディネーターに相談してみてくださいね。

なお、以下の参考資料には、この記事で説明した横浜市の資料をピックアップしました。特に網島東小学校のリーフレットは、通級指導教室の概要をわかりやすく説明したものとなっています。気になった方はアクセスしてみてください。

発達障害についての関連記事

早く気づいてあげてほしい、小学校入学後に発見されやすい発達障害の特徴

【小学生】発達障害の子どもとトラブルについて 親ができる対策とフォローとは

片付けられないのは発達障害だから? コツをつかんでしくみを作れば進んで片付けられる子に

【コグトレ③】子どもの学力を疑うなら家庭で認知トレーニング!ー写す・見つける・想像する編―

<参考資料>

特別支援学級及び通級指導に関する規定:文部科学省

通級指導教室 横浜市

よくあるご質問 横浜市

教室要覧 横浜市立綱島東小学校 通級指導教室

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!