ヘリコプターペアレントとは?特徴や子どもへの影響、予防策を解説

「ヘリコプターペアレント」は子どもの成長を妨げる、過保護や過干渉な親を表した言葉です。子どものことが気になりすぎて、ついあれこれ口や手を出してしまっている親は要注意。今回は、その特徴や子どもに与える悪影響、ヘリコプターペアレントにならないための対策を解説します。

目次

ヘリコプターペアレントとは?特徴や問題

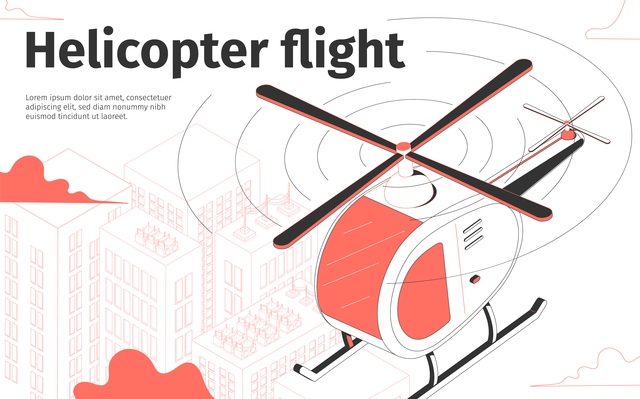

「ヘリコプターペアレント(helicopter parent)」とは、子どもに先回りして動きがちな“過保護”で“管理過剰”な親を指す言葉。

空中にホバリングして周囲の状況を観察し、いざ救助の手が必要な場面を見つけたらすぐ急降下して現場に駆け付ける…。そんなヘリコプターの動きに例えた親の特徴を表したものです。

子どもの周囲を常にうかがい、子どもが困っていたり失敗したりしそうな場面を見つけるとすぐに飛んでいきます。そして、子どもの困難になりそうな原因を取り除こうとするのです。

ヘリコプターペアレントという名称は、アメリカで生まれた言葉です。最初は、高校生以上の子どもに対して過剰な管理態度を見せる親を指していたものですが、現在では子どもの年齢を問わず用いられています。

日本では、「毒親」や「モンスターペアレント」に比べてあまりなじみのない言葉かもしれません。しかし発祥地のアメリカでは子どもの成長を妨げ、自己否定感や問題行動を生じさせる原因の一つとして社会問題化しています。

カーリングペアレントとの違いは?

○○ペアレントという呼称にもいろいろあります。今回のヘリコプターペアレントもその1つで、中にはカーリングペアレントという言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。

カーリングペアレントとは、スポーツのカーリングから名づけられた北欧の国・デンマーク発祥の呼び名です。カーリングでは、氷の上のストーンが望ましいコースで滑るようにブラシで道をならしていきますが、それと似たようなことを親がしている状態をカーリングペアレントと呼ぶそうです。

子どもが進む道を先回りして親が整えてあげるカーリングペアレントは、その過保護、過管理な点が問題視されています。今回のヘリコプターペアレントとは生まれた土地が違うだけで、意味合いは同じになります。

“毒親”についての記事はコチラ

ヘリコプターペアレントになりやすい親

- 理想像を求める完璧主義者

完璧主義な親の多くは、判断の基準に“中間”というものがありません。子どもの行動を常に“良いか悪いか”、“成功か失敗か”で評価してしまいがちです。そのため、自身が信じる“子どもの理想像”から少しでも外れてしまうのをとても嫌がるのです。

この深層心理には、親自身が母親・父親の理想像を保ちたいという欲求があります。子どもが理想的な振る舞いをしないことは、自身の親としての評価が下がることを意味します。理想の親であるために子どもの行動にあれこれ口を出し、コントロールしたがるというわけです。 - 子どもと自分の“境界線”が曖昧な人

子どもを自分の延長線上の存在、つまり自分の所有物のように感じている親はヘリコプターペアレントになりやすいといえます。

子どもは本来、親とは別の人格を持っています。しかし、ヘリコプターペアレントは子どもを自分の分身のように感じていて、自分の思うように操作しようとするのです。当然、子どもには子どもの意思があるため親の思いとは違う行動を取ることもあるでしょう。そうすると、親は慌てて軌道修正しようと過剰な管理を行います。 - もめ事や面倒な事を嫌う人

子ども同士遊んでいれば、友達とけんかをすることもあるでしょう。けんかによって、子どもは自分とは違う気持ちを持った人間がいること、どのように仲直りすれば良いのかといったさまざまなことを学びます。

しかし、親がけんかによって子どもが泣いたり、けがをしたりするような面倒事を嫌う“事なかれ主義”だった場合、子どもがけんかしないよう先回りして世話を焼いてしまいがちです。 - 待てない人

子どもの行動は、大人よりゆっくりで失敗も多いもの。子どもに任せるより、大人が“やってあげる”方がずっと早くできることは多いでしょう。

時間に追われている親、せっかちな親は子どもの行動を待ってあげることができません。そのため子どもの身支度を手伝ってしまったり、子どもの宿題を早く終わらせようと答えを教えてあげたりするのです。

親が手伝うことでその場の問題は最短距離で解決できます。しかし、子どもの成長という長いスパンで考えると回り道になってしまう可能性があります。 - 気配り上手な人

気配り上手という長所が、子育てにおいては仇になってしまうこともあります。

気配りできる人は、相手の望みを雰囲気で察知する能力に優れています。子どもが困っていると子どもがSOSを発信する前に、「○○が欲しいの?」「○○できないの?」と気が付き助け舟を出してしまうのです。

気を配りすぎることで、結果として子どもが自分をコントロールしたり、SOSを出したりする練習の機会を奪ってしまいます。

実際にあったヘリコプターペアレント事例

「ヘリコプターペアレント」がどのような親を指すのか、お分かりいただけたでしょうか。ここではヘリコプターペアレントが具体的にどのような親なのか、実際にあった事例を紹介します。

【事例1】試験には必ず同行、デートの尾行まで…まるで娘のストーカー

ある父親は、娘に対して過度な観察行動を行っていました。娘が入試や試験を受験する時は必ず同伴、受験が終わるまで外で待っているのです。娘に彼氏ができると、デートを尾行するようになってしまいました。

ヘリコプターペアレントを持つ子どもの体験談としては「恋人とのSNSのやり取りを監視される」「就職の面接にまで着いてくる」といったストーカーまがいの行為をされたという事例がよく聞かれます。

【事例2】子どもをエリートにするため、友達関係に干渉

娘をエリートにしたいという願望が強く、友達関係に盛んに干渉してたある母親。自分の気に入らない友達と娘が仲良くしていると、友達にひどい言葉を投げかけ引き離そうとします。時には友達の家に怒鳴り込むこともあり、娘は友達が作れなくなってしまいました。

ヘリコプターペアレントは、子どもの人間関係に過剰に干渉しがちです。子ども同士のけんかなのに相手の保護者に直接苦情を伝えに行くこともあります。また、恋人や結婚相手選びにも口を出されたという事例も少なくありません。

【事例3】大学に補講要請、会社に欠勤連絡…大人になっても過保護が止まらない

子どもが困りそうなことは何でも親が代わりにしてあげようとする、これもヘリコプターペアレントの特徴。そして、過保護な態度は子どもが大きくなってからも収まりません。

大学生のわが子のカリキュラムを一緒に確認する、どの科目を選択したら良いか大学側に問い合わせる、小論文などの課題を代わりにやってあげるなど、まるで小学生にするような態度を取り続けます。

子どもが社会人になっても職場に毎日送迎してあげたり、欠勤の連絡を代わりにしてあげたりする親もいます。ヘリコプターペアレントにとって、子どもはいつまでも世話を焼かなければならない存在なのです。

ここまでの内容を読んでいて、「私ってもしかしてヘリコプターペアレント?」と不安になった人もいるかもしれませんね。しかし、親である以上、子どものことが気になるのは当たり前のこと。

次章でヘリコプターペアレントと普通の親のボーダーラインについて解説します。

“普通”の親とのボーダーラインは?

ここではヘリコプターペアレントと一般的な親の違い、ボーダーラインについて解説します。自分もヘリコプターペアレントかも?と不安になっている方は確認してみてくださいね。

これはセーフ!親の愛情範囲内

子どもが小さいうちは、親が愛情を持って子どもを保護する必要があります。また、子どもが成長しても体の危険や心の安定のため、時には子どもに代わって親が前に出ることは悪いことではありません。

交通量が多い場所で遊んでいる時、近くで見守る

子どもの安全のために必要なことです。

ドラッグや万引きをしている友達との付き合いに口を出す

友達関係への干渉は良くありませんが、犯罪行為を行う友達との関係性については話が別です。

子どもがうつ病になったので会社に欠勤の連絡をし、社内での様子を聞いた

大人になったとはいえ、子どもが心身に不調を抱えている場合は親が世話を焼いても過保護とはいえません。

ここまでするとアウト!ヘリコプターペアレントの傾向あり

ヘリコプターペアレントの傾向がある親は、親が先回りして子どものやるべきことをやってしまいます。また、子どもの意見ではなく親(自分)の判断を優先しようとします。

子どもがいじめられないか心配で、新しい友達と遊ぶ場所についていった

子どもに新しい友達ができた時、どのような人間関係が生まれるのかはまだ分かりません。子どもがいじめられないか、先だって心配するのは過保護な傾向があります。

息子の彼女の印象が悪かったので、付き合うのを禁止した

実際に付き合っている息子の意見を聞かず、親が受けた印象だけで交友関係を禁ずるのは独断になります。

夏休みの宿題が進まないので、親が代わりに読書感想文を書いた

子どもの宿題は、基本的に子どもがするもの。感想文を親が代わりに書くのはNG行為です。

中学受験生の子どもの宿題、手伝ってはダメ?

例えば中学受験を控えた小学6年生の子どもは、夏休みは塾の授業と宿題で本当に忙しいものです。小学校の夏休みの宿題や読書感想文などの提出物が多いと「受験勉強が進まないから」と考え、代わりに宿題をやってしまう保護者の方もおられるのではないでしょうか。

全てを勝手に親がやってあげるのではなく、できる限り子どもに時間を作ってやってみるよう促してあげましょう。「読書感想文は文章を書く練習になる」「外に出て植物や天候、星空、昆虫などの観察をすることは、体を動かしてリフレッシュできるし、理科の勉強にも役立つ」「学校の宿題は塾より簡単だから、基礎確認になるし、サクサク解ければ気分も上がる」のように前向きなメリットを伝え、時間を捻出できるようにマネジメントしてあげることが理想です。

それでもどうしても手伝わないと終わりそうにない場合は、子どもと話し合い、本来は宿題は自分でやるべきものであることを伝えます。そのうえで、全部は一人でできなくてもアイデアを出したり下書きメモだけは自分で書かせたり、保護者の方が聞き役になって子どもの話すことをまとめたり、などのように、あくまでも主体は子どもにあり、「助力に収まる」範囲で手伝ってあげるようにしてください。

ヘリコプターペアレントの子どもへの影響

ヘリコプターペアレントが問題なのは、子ども自身が「自分の親に問題がある」と気が付かない点にもあります。子どもにとって親は二人だけ(父親と母親)ですから、それが“普通”だと思ってしまうのです。自分の親に対する違和感を思春期くらいの年齢で気づくこともありますが、場合によってはそのまま大人になってしまうことも…。

ここでは、ヘリコプターペアレントの元で育った子どもにどのような影響があるのか、具体的に解説します。

自主性が育たない

ヘリコプターペアレントの元では、子どもの意見が尊重されません。「それは危険だからしちゃダメ」「それを選ぶと失敗するよ」など、子ども自身の興味があるものは否定されることが多くなります。

すると、子どもの自主性が育たず「自分で何かをしたい」という意欲もなくなってしまいます。

例えば、進路相談の場面で「どんな仕事に就きたい?どんな大学に行きたい?」と聞かれても、親に相談しないと答えられない子になってしまう可能性があるのです。

決断力が欠如する

子どもは成長するに従い、自分で決断する場面が多くなります。小さい頃から自分でいろいろなことを選んだり決めたりする訓練をすると、成功した時の充実感や失敗した時の反省が積み重なります。そういった経験を積み重ねることで、就職・結婚・物事の善悪など大きな決断ができるようになるのです。

しかし、ヘリコプターペアレントは子どもの代わりに判断をしてしまいます。子どもは、いつまで経っても自分で決断ができません。いつか自分で決断しなければならないとき、困るのは子どもなのです。

自己否定をするようになる

人は、失敗や後悔から学びを得ます。失敗を積み重ねた後の成功が、人の自信を作るのです。

しかし、ヘリコプターペアレントは子どもの失敗を極力、避けようとします。すると、子どもは失敗を経験できないまま、つまり本当の成功を知らないまま大人になってしまいます。成功経験を蓄積できなかった子どもは自己否定感が強くなり、自己肯定感が下がったり自分を嫌いになって自信が持てなくなってしまったりするのです。

ヘリコプターな毒親にならないために

ここまでは、ヘリコプターペアレントは、子どもの将来に大きく影響することを解説しました。では、ヘリコプターペアレントにならないためにはどのようなことを心掛けたら良いのでしょうか。今日からの生活のなかでできるヘリコプターペアレント対処法を紹介します。

予防策1:年齢に応じた距離感を保つ

子どもが小さいうちは寄り添い、十分に愛情を与えるのは大切なこと。子どもの成長に合わせて、親と子どもの距離感(関係性)は少しずつ変化していきます。

いつまでも幼い子どもにするように、身の回りの世話をしたり学業のサポートを続けたりというのは考えもの。小学生になったら明日の用意は自分でさせるなど、年齢に応じて見守る距離感を変えていきましょう。

予防策2:子どもの意見を尋ねてみることを習慣づける

ヘリコプターペアレントにならないためには、子どもの意見を尊重することが大切です。親の意見を言う前に、まずは子どもがどう思っているのかを聞く習慣をつけましょう。

小学校低学年くらいの子であれば、子ども側から「お母さんはどう思う?」「お父さんはこっちがいい?」と意見を求めてくることはあるでしょう。まだ経験値が浅く、自分に自信がないため親が決めた方が安心だからと思うのです。しかし、これに答え続けるといつの間にかヘリコプターペアレントになってしまう可能性も…。たとえ子どもから意見を求められても、まず「○○ちゃんはどう思う?」と先に子どもの気持ちを言語化できるように促していくのがおすすめです。

予防策3:子どものSOS を待って、助ける

子どもが困っている姿を見れば、ついつい助けてしまいたくなるのが親心。しかし、すぐに手を出してはいけません。子どもが「助けて」という意思を示してから助けに入るようにしましょう。社会は常に子ども一人を見ていてくれるわけではありません。自分でSOSを出して初めて誰かが助けてくれることも多いのです。

自分で助けを求められる人になるということは、社会で生き抜いていくためにとても重要な力です。

予防策4:答えは教えず過程を教える

子どもが困っている時、大人が最短距離の答えを出すのは簡単です。しかし、子どもは自分で試行錯誤しながら能力や自信を身につけていきます。その大切な機会を奪ってはいけません。

例えば、夏休み前に宿題計画を立てることを促したり、進路に悩んでいる子どもに大学の調べ方を教えたりするのはOK。悩みに対する答えそのものを教えるのではなく、解決への過程を教えるようにしましょう。

まとめ

この記事ではヘリコプターペアレントとはどのような保護者を指すのか、その特徴と問題点、ヘリコプターペアレントにならないための対処のポイントについて解説しました。

保護者が我が子のことを気にかけるのは当然のことです。しかし、過剰な干渉や子どもの意思を無視した介入はヘリコプターペアレント特有の特徴であり、問題です。子どもの健全な成長のために、保護者の方はときには少し離れたところから見守ってあげられるように、余裕ある子育てを意識してくださいね。

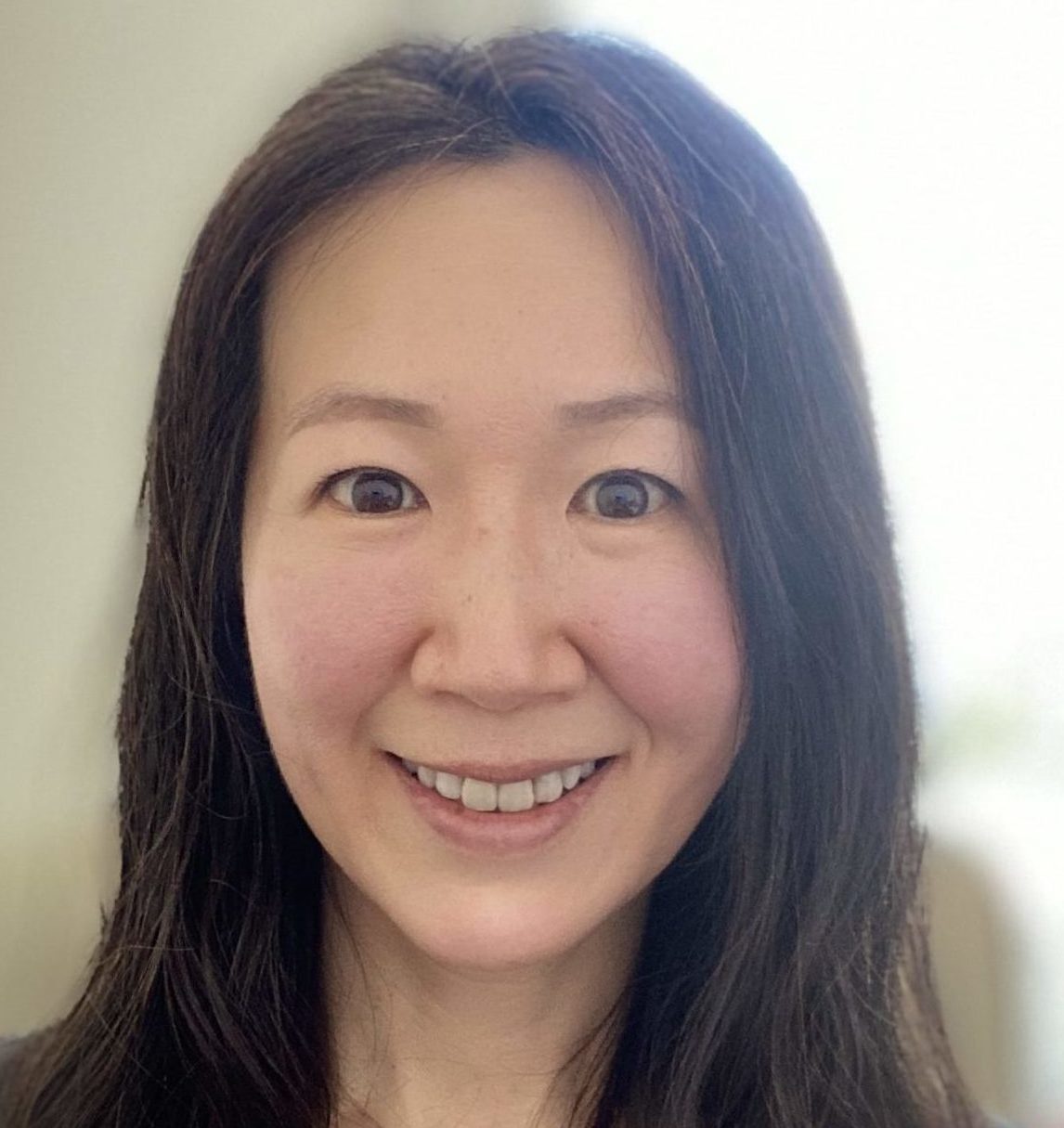

この記事を監修した佐藤めぐみさんに相談してみませんか?

ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で佐藤さんに子育ての悩みを相談できます。

佐藤めぐみさんへの相談ページを見てみる

こちらの記事も合わせてご覧ください!

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!