不登校とは?定義や人数、原因などを最新のデータと統計に基づいて解説

子どもが「学校に行きたくない」と話したり、登校しぶりが続いたりすると、「もしかして不登校…?」と思うかもしれません。そんなとき、不登校についての正しい知識を得ることが、安心につながることもあります。

この記事では、不登校の定義や原因、ご家庭でできるサポートなどについてご紹介します。

また、「子どもにどう声をかければいいか」などと悩む保護者の方に向けて、数多くの不登校支援をされてきたストレスケアラー/共育コンシェルジュの眞島かな子さんに、子どもへの関わり方のヒントを伺いました。

不登校の家庭を支援する相談先についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

不登校とは

不登校には、文部科学省が定めた定義があります。

この章では、不登校の定義や登校拒否・引きこもり・長期欠席などの近い言葉との違いについて説明します。

文部科学省での不登校の定義

不登校とは具体的にどのような状況・状態を指すのでしょうか。文部科学省では、不登校について以下のように定義づけています。

何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの

引用元:令和5年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」結果について

ときどき登校できていても年間の欠席日数が30日以上に達すれば、文部科学省の定義にあてはめると不登校ということになります。なお、この「30日以上」というのは連続しているかどうかは関係なく、合計日数でカウントされます。

不登校は決して珍しい状況ではありません。

文部科学省では、不登校そのものを問題視せず、「学校に登校する」という結果のみを目標としないと通知しています。

「不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で、学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在すること」を理解しておくと良いでしょう。

あくまでも定義は定義、データはデータとしてとらえ、あまりネガティブになりすぎないよう、上記のことをぜひ心に留めておいてくださいね。

参考:「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日

登校拒否・引きこもり・長期欠席との違い

学校に行けない・行かない状況を指すものとして「登校拒否」「引きこもり」などがあります。違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 不登校 | 年間30日以上の欠席で、病気や経済的理由を除いた欠席がある小中高校生 |

| 登校拒否 | 学校への拒否感があり、登校していない状態の小中高生 期間の定義はない(※) |

| 引きこもり | 6ヵ月以上、家庭にこもり外出や社会参加を避けている状態の人 年齢層は問わない |

| 長期欠席 | 年間30日以上の欠席が続く小中高生 理由を問わない |

文部科学省が示す不登校のタイプ

不登校にはパターンのようなものはあるのでしょうか?文部科学省は不登校を以下の6つのタイプに分類しています。

| 名称 | 特徴 |

|---|---|

| 学校生活上の影響型 | 学業不振や友達・教員との人間関係、いじめなど学校生活上のできごとが原因。 |

| あそび・非行型 | 遊びや非行のため無断欠席や遅刻・早退を繰り返して登校しなくなる。 交流している友達の影響が強いケースも多い。 |

| 無気力型 | なんとなく登校せず、教員や友達が迎えにいったり強く促したりすると登校するが、継続しにくい。 |

| 不安など情緒的混乱型 | 登校の意思はあるものの、身体の不調や漠然とした不安のために登校できない。 |

| 意図的な拒否型 | 学校へ通う意義を見いだせず、自分の意思で登校しないタイプ。 |

| 複合型 | 複数の要因が絡み合っていて、主な原因が特定できないタイプ。 |

この分類は文部科学省が作成したもので、あくまで目安です。

安易にこの分類に当てはめすぎず、「子どもが学校に行けない・行かない理由」、子どもの言うことに耳を傾け、普段の様子から丁寧にくみ取って対応していくことがもっとも大切です。

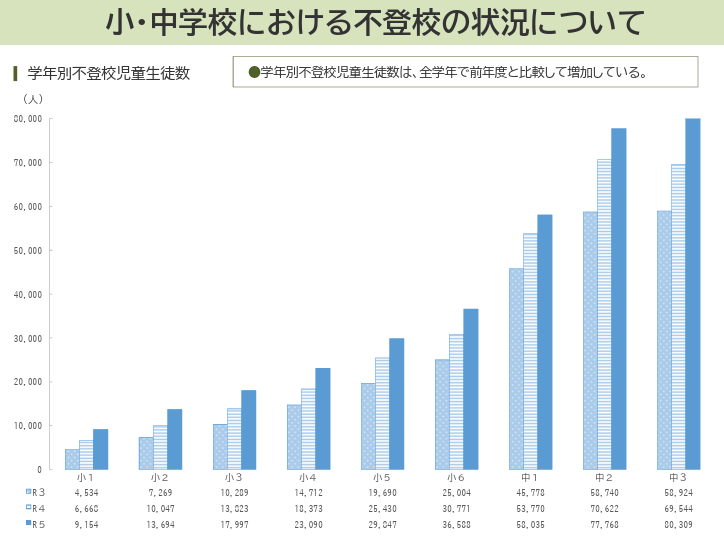

不登校の人数は全体で34万人以上

文部科学省の令和5年度の調査によると、小中学校における不登校の児童生徒数は34万6,482人。11年連続で増加し、過去最多を記録しました。1,000人当たりの不登校児童生徒数は37.2人にのぼります。

学年が上がるにつれて不登校の人数が増え、小学生の場合特に多いのが小学校6年生で3万6,000人あまりです。中学生では中学3年生が最も多く、8万人を超えています。

不登校の理由と原因

不登校の原因を一つに絞るのは難しいものですが、統計的にみてどのような原因が多いかを知ることが子どもの状態を理解するヒントになるかもしれません。

ここでは、20年間にわたり教育支援に携わり、不登校支援にも力を入れてきた「認定NPO法人カタリバ」の書籍『NPOカタリバがみんなと作った 不登校親子のための教科書』と文部科学省の調査から、不登校にいたった背景を探っていきましょう。

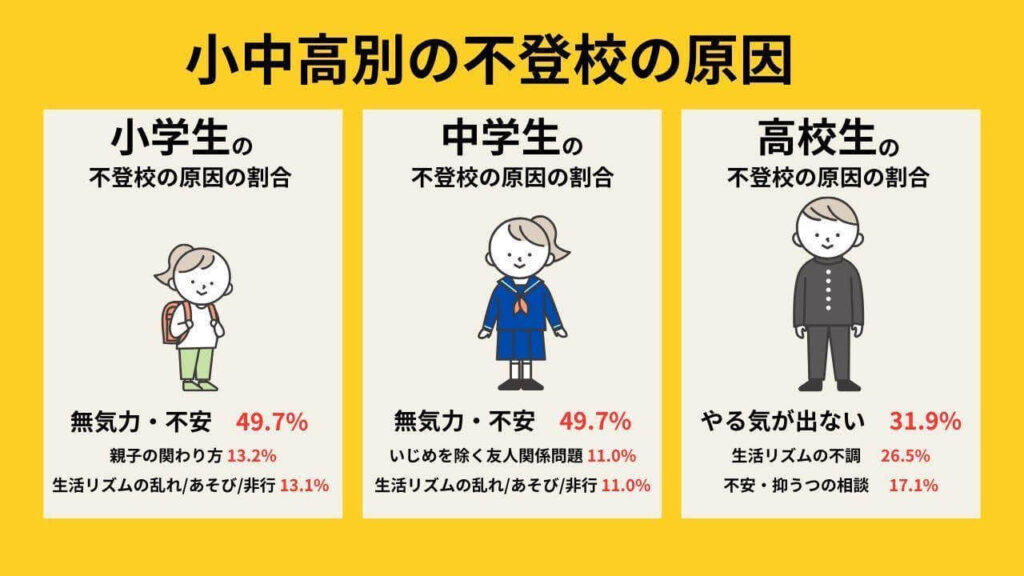

小学校・中学校ともに、不登校の原因は「無気力・不安」がトップ。高校でも「やる気のなさ」が1位となっています。しかし、2位以下を見ると年齢によって傾向に違いがあるようです。

小学生の不登校の原因で多いのは「無気力・不安」「親子の関わり方」

【小学生の不登校で多かった原因】

- 無気力・不安(49.7%)

- 親子の関わり方(13.2%)

- 生活リズムの乱れ、あそび、非行(13.1%)

小学生では、「無気力・不安」が中学生と同じくトップで、49.7%を占めました。次いで「親子の関わり方」(13.2%)、「生活リズムの乱れ、あそび、非行」(13.1%)が並びます。「教職員との関係」(1.9%)が、中学生と比べて高い数値となっているのが特徴です。

関連記事:小学生の不登校の原因は?親ができる5つの対応や今後に向けたステップ

中学生の不登校の原因で多いのは「無気力・不安」「友人関係」

【中学生の不登校で多かった原因】

- 無気力・不安(49.7%)

- いじめを除く友人関係をめぐる問題(11.0%)

- 生活リズムの乱れ、あそび、非行(11.0%)

不登校の要因は、小学生と同様にトップが「無気力・不安」で49.7%、次いで「いじめを除く友人関係をめぐる問題」(11.0%)、「生活リズムの乱れ、あそび、非行」(11.0%)と続きます。小学生と比べると、「学業の不振」が6.2%と2倍近くになっていることが目を引きます。

関連記事:不登校の中学生の原因や親ができる対応は?受験・進路への影響や相談先も解説

関連記事:【中学生の不登校】勉強の遅れが心配な親ができることは?自宅でできる5つの勉強方法も解説

高校生の不登校の原因で多いのは「やる気が出ない」「生活リズムの不調」

【高校生の不登校で多かった原因】

- やる気が出ない(31.9%)

- 生活リズムの不調(26.5%)

- 不安・抑うつの相談(17.1%)

高校の学校関係者への調査では、「やる気が出ない等の相談があった」が最も多く、不登校生徒の31.9%を占めています(全日制の場合)。

次いで多かったのは「生活リズムの不調に関する相談があった」(26.5%)、「不安・抑うつの相談があった」(17.1%)です。学業の不振、宿題の未提出も16.1%にのぼりました。

子どもが学校に通えなくなった場合の親の支援・相談先一覧

子どもが学校に通えなくなった際に一番に相談するのは学校かと思いますが、それ以外にも以下のような施設などで支援を受けたり、相談ができます。

- 学校

- 各自治体の支援センター

- 民間の不登校支援サービス

- 医療機関

- 親の会・コミュニティ

- 民間の相談所・カウンセラー

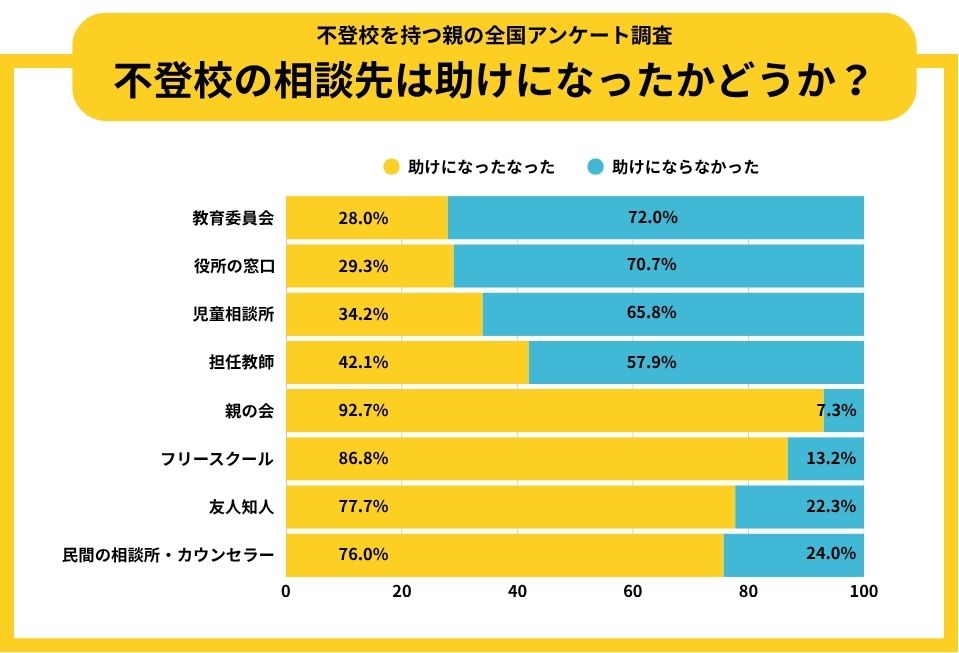

また、NPO法人「登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク」の調査では、実際に相談した経験のある保護者が、「助けになった」と感じた相談先、逆に「助けにならなかった」と感じた相談先についての結果がまとめられています。

親の会やフリースクール、友人・知人、民間の相談所・カウンセラーは「助けになった」と感じる人が高い割合を占めています。

一方、教育委員会や役所の窓口、児童相談所、担任の先生など公的機関や学校への相談では、「助けにならなかった」と感じた人が「助けになった」と感じた人を大きく上回っています。

関連記事:不登校の悩みの相談先はどこ?6つの支援先と相談するメリット

学校

子どもが不登校になった際に、最初の相談先として挙げられるのが学校です。

学校としっかり連携を取りながらも、「それだけでは不安」「もっと話を聞いてほしい」と感じることもあるかもしれません。そんなときは、学校以外にも相談できる場所がたくさんあります。詳しく紹介していくので、子どもの様子や状況に合わせて、必要に応じた支援先を探してみましょう。

子どもにいつもと違う様子やSOSサインが見られた場合、まず相談して欲しいのが学校です。学校に相談することで担任の先生だけでなく、養護教論(保健室の先生)、スクールカウンセラーなどの複数の教職員と連携を取ることが期待できます。ただし、相談先は1つに絞らなくてOKです。

また目的に応じて併用する方法もおすすめです。

各自治体の支援センター

この相談先がおすすめな人

- 集団生活に困り感を感じている子どもがいる人

- 少人数での活動を好む子どもがいる人

- 学校に通えない子どもの学力テストや発達検査を視野にいれている人

お住まいの自治体には、不登校に関する相談や支援を受けられる窓口があります。自治体のホームページや子育てガイドなどに連絡先が載っているので、チェックしてみましょう。

【各自治体の支援センターの例】

- 教育委員会の教育相談窓口

- 子ども・家庭支援課

- 教育支援センター(適応指導教室) など

教育支援センター(適応指導教室)では、少人数での活動環境があるので、そこから集団生活に慣れて学校復帰をめざすケースもあります。社会とのつながりを維持できるのも大きなポイントと言えます。

なお、教育支援センター(適応指導教室)は公的な支援機関であるため、利用料金はかかりません(材料費や交通費など、特別なイベント参加時の実費が必要となる場合もあります)。

民間の不登校支援サービス

この相談先がおすすめな人

- お子さんに合った教育を受けさせたいと考える人

- 保護者の悩み相談・サポートもしてほしい人

学校に行けなくなった背景を丁寧に掘り下げながら、お子さんに合ったペースで「できた!」という成功体験を積み重ねていけるような支援を行っているのが、民間の不登校支援サービスです。

施設によっては、保護者へのカウンセリングや悩み相談など、家族全体をサポートする体制が整っているところもあります。多くの施設で見学や体験が可能ですので、気になるところがあれば気軽に問い合わせてみましょう。

なお、民間の支援サービスは基本的に有料です(入会金・月謝など/入会金不要の施設もあり)が、経済的事情に応じた減免制度や奨学金制度を設けているところもあります。また、自治体によっては補助金の対象となる場合もあるため、必要に応じて確認してみてください。

医療機関

この相談先がおすすめな人

- 子ども本人が体調不良を訴えている

- 親からみて子どもが精神的・肉体的に不調をきたしている可能性があると感じる

【医療機関の例】

- 心療内科

- 小児科

- 児童精神科・精神科

「朝どうしても起きられない」「胃腸症状が出ているが、内科では異常が見つからない」など、精神的・肉体的に不調をきたしているお子さんの場合、医療機関が選択肢になります。

小中学生を診察できる心療内科・精神科は限られており、予約が取りにくい現状があります。地元の医療機関については養護教論が情報を持っている場合もあるので、学校と連携しながら早めに動くのがおすすめです。

親の会・コミュニティ

この相談先がおすすめな人

- 同じような境遇の人たちとつながりたい人

- 先輩パパ・ママのアドバイスが欲しい人

不登校の子どもをもつ親同士がつながる「親の会」は、多くの保護者にとって心強い存在です。同じ経験をしている親同士だからこそ、経験を共有し合う中で得られるヒントがあるかもしれません。

リアルな場で集まる「親の会」はもちろん、オンラインでつながれる場もあります。自治体が紹介してくれる場合もあるので、問い合わせてみましょう。

他の親御さんの話を聞く中で「悩んでいるのは私だけじゃなかったんだ」「きっと大丈夫」と安心や自信を取り戻す方が多いです。少し年上の子どもを持つ方に話してみるのもおすすめです。

先輩ママ・先輩パパは実体験に基づいたアドバイスをくれることが多いですよ。

民間の相談所・カウンセラー

この相談先がおすすめな人

- 学校や行政への相談だけでは物足りない、不安が残る人

- 今すぐ専門家に話を聞いてほしい人

不登校の子どもと向き合う中で、「学校や行政に相談したけれど、まだ不安が残る」「もっと気軽に話せる場所が欲しい」と感じることもあるかもしれません。

そんなときに心強いのが、民間のカウンセリング機関や相談サービスです。上記の調査でも、民間の相談所やカウンセラーを利用した保護者のうち、76%が「助けになった」と感じていました。学校や自治体とは異なる視点やアプローチで、親子それぞれの心に寄り添った支援を提供しているからこその数字でしょう。

こうした相談先では、心理的なサポートに加えて、家庭での接し方や声かけの工夫、本人が安心できる環境づくりなどについても具体的なアドバイスが得られます。

また支援機関や病院では予約が取りにくいけれど、今すぐ誰かに話を聞いてほしい、と思う方にも有効な相談先です。

子どもの問題だけでなく家庭内のことも相談したい人、親の会などで打ち明けられない事情がある人にとって、誰にも知られず相談できる場は貴重ですね。

今すぐ「不登校」について相談したい方へ

「ソクたま相談室」では最短当日に専門家・カウンセラーにお悩み相談が可能です。

- 「子どもが不登校の可能性があるけれど、何から手をつければ良いかわからない」

- 「不登校の子どもと過ごすなかで、不安を抱えているが相談できる人がいない」

そんなお悩みを抱えている方にぴったりのサービスです。

この記事の監修者である眞島さんに相談してみたい人は、以下のボタンをタップして「相談予約」をしてみてください。

この記事を監修した眞島かな子さんに相談してみませんか?

ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で眞島かな子さんに不登校の悩みを相談できます。

眞島かな子さんへの相談ページを見てみる

子どもが学校に通えない場合に考えられる居場所一覧

子どもが学校に通えない場合、自宅以外には以下のような居場所があります。

- フリースクール

- 不登校特例校

- 自治体の教育支援センター

- 塾

- オルタナティブスクール

- 通信制高校

- ホームスクール

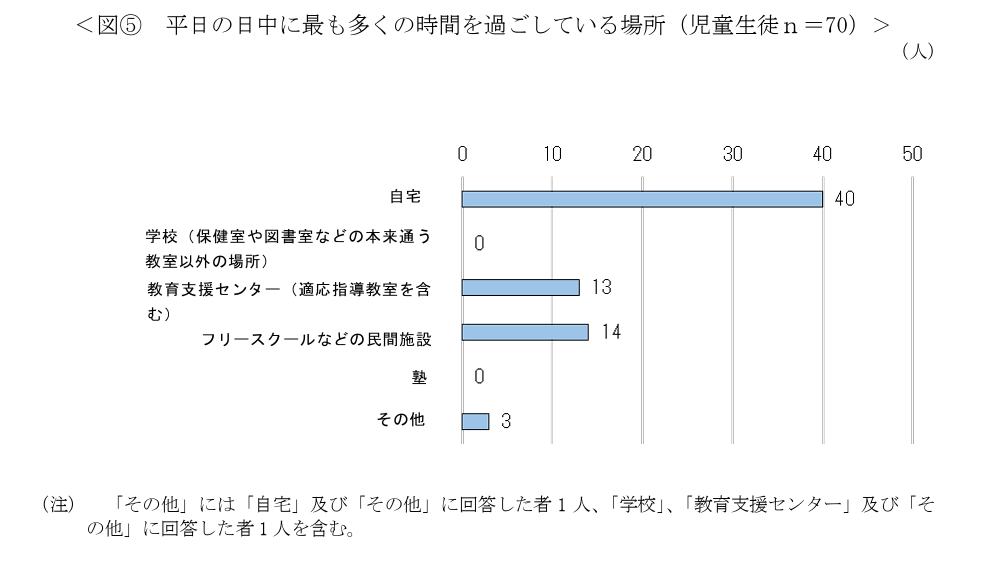

総務省の調査では、不登校の子どもが平日の日中に最も多くの時間を過ごしているのは自宅であることが分かっています。

ただ、自宅は子どもにとって心理的、物理的に安全な場所ではあるものの、自宅以外に子どもが社会とつながれたり学べる場所があると親としては安心ですし、子どもにとってもメリットは多いものです。

そこでここからは、自宅以外の子どもの居場所について、詳しく紹介していきます。

フリースクール

フリースクールのメリット・デメリット

メリット

- 自分のペースで学べる

- 安心できる居場所となる

デメリット

- 費用負担が大きい傾向がある

- 地域によってはフリースクールがない、または数が少なく、受け入れ体制に限りがある

不登校の子どもが平日を過ごす場所として、自宅や教育支援センターに次いで多く選ばれているのがフリースクールなどの「民間施設」です。調査では、児童生徒の約14%が「平日日中に最も多くの時間を過ごす場所」として挙げています。

フリースクールには「自分のペースで学べる」「安心できる居場所となる」といったメリットがあります。

その一方で費用の相場は月3万〜10万円ほどと経済的負担が大きくなりやすい点がデメリットです(※)。また、提供されているサービスの内容や受け入れ体制には地域差があり、居住地によっては通える範囲にフリースクールがなかったり、定員に空きがなかったりするケースもあります。

※参考:小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査

関連記事:フリースクールとは?費用や進路、不登校の子が成長できる理由を元スタッフが解説

不登校特例校(学びの多様化学校)

不登校特例校(学びの多様化学校)のメリット・デメリット

メリット

- 自分のペースで学びやすい

- 公立の場合、授業料は無料(給食費・教材費など実費負担はある)

デメリット

- 地域によって設置数に差があり、自宅から通うのが困難な場合がある

「不登校特例校」は、不登校の子どもに合わせた特別なカリキュラムで学べる学校です。授業数などが柔軟に設計されており、自分のペースで学びやすいのが特徴です。

公立は授業料は無料で、私立でも、自治体の就学援助制度や授業料の減免制度などが適用される場合があります。

しかし、まだまだ設置数が限られており(※)、「不登校特例校に通いたくても近くにない」ケースが多いのが現状です。

※参考:学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)の設置者一覧 :文部科学省

関連記事:不登校特例校(学びの多様化学校)とは? 入学条件や費用、進路について解説

自治体の教育支援センター

自治体の教育支援センターのメリット・デメリット

メリット

- 安心して利用できる支援体制が整っている

- 子どもの状況や希望に応じて、少人数制の学習支援が受けられる

- 基本的に公費で運営されており、費用負担が少ない

デメリット

- 地域によって設置数や内容に差があり、希望しても利用できないことがある

- 基本的に「学校復帰を目指す」前提の支援になりやすい

教育支援センターは自治体が運営する公的な支援施設です。地域によっては「適応指導教室」と呼ばれたり、独自の名称がつけられている場合もあります。教育の専門職員(教員OBや支援員、臨床心理士など)が在籍しており、子どもの状況に応じた支援が受けられます。

自治体運営のため支援体制が整っており、集団に不安のある子でも、個別または少人数の落ち着いた環境で、学習や生活のリズムを整えるサポートを受けられます。また公立の教育機関の一部であるため、原則として利用料は無料であり、経済的な面で通いやすいのも魅力です。スクールカウンセラーや医療機関と連携した幅広い支援を行う自治体もあります。

しかし、支援センターの数が限られていたり(特に都市部以外)、対応できる人数が少ないため、すぐに利用できない場合があります。また支援のゴールを「教室に戻ること」と定めているケースもあり、「学校に戻ることがすべてではない」と感じている家庭や子どもには合わない場合があります。

塾

塾のメリット・デメリット

メリット

- 学力の底上げができる

- 通学の代わりとなる学習習慣を維持できる

デメリット

- 経済的な負担がかかる

- 学習が最優先のため、子どもの心理的サポートはあまり期待できない

不登校による学習の遅れが気になる場合、塾も選択肢の一つです。

メリットはなんといっても、個別指導などを通じて学力の底上げができることでしょう。また、毎週決まった時間に学びの場があることで、生活リズムが整い、自己肯定感にもつながりやすくなります。

一方、デメリットは月謝や教材費、交通費などの経済的な負担です。月額数万円〜10万円近くかかるケースもあります。また学習が最優先であるため、子どもの気持ちに寄り添うサポートが少なく、「居場所」としての役割には限界があるかもしれません。

関連記事:不登校の小中学生におすすめの塾10選!メリットや選び方、事例も紹介

オルタナティブスクール

オルタナティブスクールのメリット・デメリット

メリット

- 少人数制でサポートが手厚い

- カリキュラムが柔軟で、子どもの状況に応じてきめ細やかな対応が可能

デメリット

- 学費など経済的な負担がかかる

- 学校によって教育内容や質にばらつきがある

オルタナティブスクールとは、文部科学省が管轄する学校以外の教育施設です。一般的な学校とは運営制度や教育方針が異なる場合がほとんどです。

少人数制の手厚いサポートのもと、子どもの個性やペースを大切にできるのがメリット。カリキュラムも柔軟で、子どもが学ぶ内容や方法をある程度自分で決められる学校もあります。

しかし、月3〜10万円程度の費用が必要なケースが一般的で、入会金や教材費が別途かかることもあります。また各学校の裁量が大きく、教育内容や質にばらつきがあるデメリットも指摘されています。

なお、フリースクールは主に不登校の子どもを対象としている一方で、オルタナティブスクールは、不登校かどうかにかかわらず、「教育の選択肢の一つ」として選ばれることも少なくありません。

通信制高校

自治体の教育支援センターのメリット・デメリット

メリット

- 自分のペースで学習できる

- 多様な学び方ができる

デメリット

- 対人関係の機会が少ない

- 進学・就職時の情報やサポートが少ない場合も

生徒が自宅などで自分のペースで勉強しながら、先生による添削(課題のチェック)やスクーリング(学校に行って授業を受ける機会)、試験を通じて学びを進めるのが通信制高校です。

最大のメリットは、自宅や自分のペースで学習できるため、集団生活が難しい子どもでも、無理なく学びを続けられる点です。また学校によって自宅学習主体、スクーリング主体、オンライン学習を積極的にとりいれているなど、多様な学び方を選択できます。

一方、全日制の高校に比べると対人関係の機会は少なく、友人づくりや集団活動の経験は限定的になることもあります。

また、学校によっては進路指導やサポート体制が充実していないこともあり、自分で情報収集する力が求められるケースもあります。

ホームスクール

ホームスクールのメリット・デメリット

メリット

- 自分のペースで学習できる

- 通学の必要がなく、安心できる環境で学べる

デメリット

- 子どもが孤立しやすく、社会性の習得に影響が出ることもある

- 保護者の負担が大きい

ホームスクール(ホームスクーリング)は、学校に通わず、家庭を拠点に学ぶ教育スタイルです。通信教材・家庭教師を活用するケースもあります。

一番のメリットは、「自分のペースで学べること」ということです。家庭という安心できる環境で学習できることは、子どもの心の安定につながります。

一方、子どもが同年代の集団の中で過ごす機会が少なくなり、社会性の習得への影響も指摘されています。保護者自身が教師の役割を担うことになり、精神的・時間的な負担が大きくなる点も無視できません。

子どもが学校に通えなくなった際に親が気をつけること

子どもが学校に行けなくなると、親としては戸惑いや心配が募るものですが、まずは「今の気持ちをそのまま受け止めること」が大切です。無理に登校を促すのではなく、子どものペースを大事にしましょう。

不登校はタイプによって対応がわかれる

「文部科学省が示す不登校のタイプ」で解説したように、不登校にはいくつかのタイプがあり、対応も異なります。重ねてになりますが、以下はあくまで目安であり、当てはまらないケースもあります。お子さんを無理に当てはめることはせず、柔軟に対応してあげることが大切です。

| 不登校のタイプ | 主な対応方法 |

|---|---|

| 学校生活上の影響型 | ・日常的に子どもの様子を観察し、気になることがあれば学校に連絡を ・とくにいじめが疑われる場合は全校体制での取り組みが必要 ・学習面での心配ごとがある場合、相談機関で心理検査を受け、子どもの認知特性を把握することも助けになる |

| あそび・非行型 | ・本人が抱える背景を理解し、励ます・家庭だけで抱えきれないときは、学校や子ども家庭支援センターなど、関係機関に相談を |

| 無気力型 | ・積極的にかかわり、さまざまな体験の不足を補う ・身体を使う遊びや運動に誘ったり、家庭でお手伝いをさせたりするのも有効 ・友達などとのかかわりが保てるよう配慮する |

| 不安など情緒的混乱型 | ・母親と離れることが不安な場合、母子登校も検討する ・保護者自身が安定して過ごすことも大切 ・日常の簡単なことから自分でやり遂げる経験をさせ、自信をつけさせる ・家庭環境がもとで子どもが不安を感じている場合は、ためらわず行政や関係機関にSOSを |

| 意図的な拒否型 | ・一方的に説得しようとせず、本人の意思を尊重する姿勢を ・対話を重ねて信頼関係を構築することが第一歩 |

| 複合型 | ・タイプにこだわらず、「今の状態」に寄り添う・関係者と連携し、多角的な支援を心がける |

周りにどう思われているかの不安を解消してあげる

不登校の子どもの中には、「ずる休みと思われているのでは」「悪口を言われるかも」と周りの目を気にする子もいます。また子どもによっては、学校行事に参加することに不安を覚えたり、先生のちょっとした一言に傷ついてしまうこともあります。

保護者にできるのは、まず「その不安は自然なことだよ」と子どもに伝え、子どもをありのままに受け止めてあげること。無理に登校を促すより、「つらいときには、学校をお休みしても大丈夫だよ」と優しく伝えることが大切です。

教育支援センターやフリースクール、カウンセラーなどのサポートも上手に頼りながら、子どものペースで一歩ずつ前に進んでいけるよう、寄り添っていきましょう。

将来・進路への不安を解消してあげる

不登校の中学生の中には、「勉強が遅れて進路が限られるのでは」「このままでは将来が不安」と悩む子もいます。「内申点や出席日数が足りないと、進路に影響があるのでは」と心配し、自信をなくしてしまう子もいます。

そこで保護者にできるのは、まず「進路には多くの選択肢がある」と伝えること。先述した通信制高校や定時制高校、フリースクールなど、色々な学び方があることを知らせてあげましょう。

そして可能であれば、過去に不登校の経験があったけれど、その後自らにあった学び方を見つけた人の話などをしてあげるのもおすすめです。いずれにせよ、本人が望む学習方法を一緒に探していくことが大切です。

子どもと社会とのつながりを絶やさない

学校に行けなくなると、友だちとの関わりや日常的な外出の機会が減り、社会とのつながりが薄れてしまいがちです。だからこそ、親子で一緒に買い物に出かける、ご近所の方と挨拶を交わす、地域のイベントやワークショップに参加してみるといった小さなことからでいいので、学校以外の場所で人と関わる機会をつくってみましょう。

祖父母や地域のコミュニティなど、信頼できる大人との接点を持たせてみましょう。子どもの心の安定にもつながります。

不登校をポジティブに捉える視点を持つ

学校に行かないことを焦る気持ちは当然のこと。でもそれを少しだけ転換し、「今は大事な休息のとき。だからこそできることがある」と考えてみましょう。

日常のちょっとした共同作業が、子どもの心をほぐす第一歩になるかもしれません。

特別なことでなくて良いのです。料理をしたり、洗濯物を畳んだりするなどの家事を一緒にしながら、親子の時間を楽しんでみてください。

「親のせい」と自身を責めてしまう場合は誰かに相談する

不登校の子どもを持つ親御さん、特にお母さんが『私のせいでは』と悩むことは珍しくありません。中には周りの方から責められて悩むお母さんもいます。

しかし、多くの場合、不登校の主な原因は学校や友人関係、勉強などのストレスであり、親のせいとは限らないのです。子どもが家で荒れることもありますが、それは安心できる場所で気持ちを出しているとも考えられます。

「私はやるべきことをやっている」とまずは自信を持ってほしいですね。

もし自分を責める気持ちが出てつらくなったら、迷わず誰かに相談しましょう。親自身が元気を取り戻すことは、子どもの回復にもつながります。

今すぐ「不登校」について相談したい方へ

「ソクたま相談室」では最短当日に専門家・カウンセラーにお悩み相談が可能です。

- 「子どもが不登校の可能性があるけれど、何から手をつければ良いかわからない」

- 「不登校の子どもと過ごすなかで、不安を抱えているが相談できる人がいない」

そんなお悩みを抱えている方にぴったりのサービスです。

この記事の監修者である眞島さんに相談してみたい人は、以下のボタンをタップして「相談予約」をしてみてください。

この記事を監修した眞島かな子さんに相談してみませんか?

ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で眞島かな子さんに不登校の悩みを相談できます。

眞島かな子さんへの相談ページを見てみる

不登校に関するよくある疑問Q&A

最後に、不登校のお子さんを持つ保護者の方から多く寄せられる疑問とその回答を紹介します。

「不登校になりやすい家庭」はあるのでしょうか?

「こういう家庭が不登校になりやすい」と一言で表現することは困難です。

不登校の原因は一つではなく、子どもの性格や学校での人間関係、学業の負担、生活リズムの乱れなど、さまざまな要素が関係しています。

もし今不登校になりそうな子どもがいる家庭であれば、自身の家庭環境が「不登校になりやすい家庭」に当てはまるのかを考えるよりも、一度自身の家庭の状態を見つめ直す機会だと捉えてみてはいかがでしょうか。

自身の家庭の状態を見つめ直す際には、先述したようなカウンセラーなどに相談するのもおすすめです。

まずは今の家庭の状態を見つめ直す視点が大切です。

子どもが不登校になった場合、給食費は減らせますか?

保護者が自ら申請しない限り、給食費の支払いは発生します。

子どもが不登校になって給食を食べる機会が減った場合でも、届け出をしない限り給食費は引き落とされます。給食費を減らすための制度や手続きの方法は、自身の子どもが通っている学校に問い合わせてみましょう。

学校では、いつ子どもが登校してもいいように、給食を準備して待つのが原則です。

不登校でも中学受験や高校受験はできますか?

不登校でも、もちろん中学受験・高校受験は可能です。ただし、受験校の選択や受験方式によって注意点があります。

【中学受験の場合の注意点】

- 私立中学では主に試験の点数で合否が決まることが多い

- 公立の中高一貫校や一部の私立難関校では、出席日数なども影響することがある

- 公立の中高一貫校や一部の私立難関校を受験したい場合は出席状況や成績、生活態度などをまとめた「調査書(内申書)」を重視しない学校を選ぶと安心

【高校受験の場合の注意点】

- 出席日数や内申点(通知表の成績)が合否に関わるケースが少なくない

- 評価の基準は都道府県や学校ごとに異なるので志望校の入試要項を必ず確認しよう

- 私立高校や通信制・定時制高校では、学力試験や面接を重視し、内申点の影響が少ない場合もある

子どもの「今」に寄り添い、安心できる一歩を

不登校の背景には、子ども一人ひとり異なる事情があります。大切なのは、「何がいけなかったのか」ではなく、「今、子どもが何を感じているのか」に耳を傾けることです。

保護者の方は、すべてを一人で抱え込まず、相談機関や地域の支援など、頼れる先を上手に活用しながら歩んでいきましょう。子どものペースを大切に、安心できる居場所づくりから始めてみてください。

今すぐ「不登校」について相談したい方へ

「ソクたま相談室」では最短当日に専門家・カウンセラーにお悩み相談が可能です。

- 「子どもが不登校の可能性があるけれど、何から手をつければ良いかわからない」

- 「不登校の子どもと過ごすなかで、不安を抱えているが相談できる人がいない」

そんなお悩みを抱えている方にぴったりのサービスです。

この記事の監修者である眞島さんに相談してみたい人は、以下のボタンをタップして「相談予約」をしてみてください。

この記事を監修した眞島かな子さんに相談してみませんか?

ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で眞島かな子さんに不登校の悩みを相談できます。

眞島かな子さんへの相談ページを見てみる

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!