元小学校教諭が都道府県の覚え方を伝授!小学生が簡単に覚える3つのコツ

日本の47都道府県。名称は知っていても位置と形はうろ覚えなど、覚えるのに苦労している小学生は意外と多いようです。今回は、元小学校教諭のライター・高村ミチカさんが都道府県の覚え方のコツを紹介します。少しの工夫で楽しく習得できるので、参考にしてみてくださいね。

目次

都道府県を覚える必要性とは。 何年生から取り組む?

都道府県を覚えなければならない理由は、社会科の基礎的な知識だからです。

学習指導要領では、第四学年の内容の知識・技能として次のことが提示されています。

自分たちの県の地理的環境の概要を理解すること。また、47都道府県の名称と位置を理解すること。

小学校学習指導要領(平成29年告示)より

つまり、4年生で都道府県の名称と位置を理解することが求められているのです。

ではなぜ、そもそも4年生で都道府県を覚えなくてはいけないのでしょうか。それには、社会科の学年ごとの学習内容が大きく関係しています。

小学校の社会の地理分野では、

3年生:身近な地域や市区町村の様子

4年生:都道府県の様子

5年生:国土の様子、世界の主な国々

6年生:外国の人々の生活の様子

というように段々と学習する内容が変化していきます。

身近な地域から日本全体、世界へと広がっていくのです。もしも47都道府県が理解できていないと、高学年で国土の様子を扱うときにつまずきやすくなってしまいます。これからの社会科の学習の理解を深めるためにも、4年生のうちに都道府県の名称と位置関係について確実に理解する必要があるのです。

都道府県は子どもの“好き”を刺激して覚える!

本章では、都道府県の覚え方を3つのタイプに分けて紹介します。子どもには、それぞれ“好き”や“得意”があるものです。聞いて覚えるのが得意な子、見て覚えるのが得意な子、想像しながら覚えるのが得意な子。わが子はどのタイプか考えながら読んでみてくださいね。

耳で覚えるのが得意な子には“歌”がおすすめ

耳から入ってくる情報を理解しやすい子どもには、歌で覚える方法がぴったり。一度聞いたフレーズや歌詞をすぐに覚えることができて、物まねが得意なタイプです。

「アルプス一万尺」や「うさぎとかめ」の替え歌が定番ですが、自分の好きな曲に都道府県を当てはめて、オリジナルの替え歌を作るのも楽しいかもしれません。

私のおすすめは、兵庫県川西市が運営する川西市公式チャンネルで公開している「都道府県の歌」。「雪やこんこ」や「春が来た」など子どもも耳にしたことのある童謡をベースに替え歌を作っているので、親しみやすい印象です。また、東から西へ、北から南へという順番で出てくるので位置関係も理解しやすくなっています。地方ごとに歌が変わるのも、分かりやすいポイントです。

雪やこんこのメロディー

♪北海道のしたにあるのは 東北地方でございます

青森 岩手 秋田県

宮城 山形 福島県かたつむりのメロディー

♪関東地方は都会だよ

茨城 栃木 群馬 千葉

埼玉 東京 神奈川県アルプス一番尺のメロディー

♪中部地方は

新潟 富山 石川 福井 長野 岐阜

山梨 静岡 愛知県ゆかいな牧場のメロディー

♪近畿地方は2府5県

滋賀県 京都府 兵庫県

三重 奈良 大阪 和歌山県むすんでひらいてのメロディー

♪中国地方 鳥取 島根 岡山 広島 山口県

四国地方 香川 愛媛 徳島 高知春が来たのメロディー

(Youtube川西市公式チャンネル「小学4~6年生【社会】都道府県の歌」より歌詞を引用)

♪九州地方 大分 福岡 佐賀 長崎

宮崎 熊本 鹿児島県 沖縄県

また、歌と同じく耳で覚えるのが得意な子におすすめなのが語呂合わせ。地方ごとに都道府県名の頭文字を取ってリズムのよい短文に置き換えるなど、口ずさむだけで取り組める手軽な覚え方です。

目で覚えるのが得意な子はパズルで形を記憶しよう

目からの情報が理解しやすい子どもは、地図を活用して覚えると良いでしょう。このタイプは形を捉える力があり、イラストが得意な子が多いです。

まずは、よく子どもが見る場所に日本地図を貼ってみてください。たくさん目に触れる機会を作ることが大切です。

ポイントは、形を覚えるようにすること。「この都道府県は〇〇に似ている」など、動物など何かの形に例えながら覚えても記憶に残りやすくなります。

このタイプには、遊びながら都道府県の形と位置を覚えることのできるパズルもおすすめです。市販のものはもちろん、印刷した地図を都道府県ごとにカットして完成させるお手製パズルも◎。はさみを使って実際に手を動かすことで、形をより意識しやすくなるというメリットもあります。

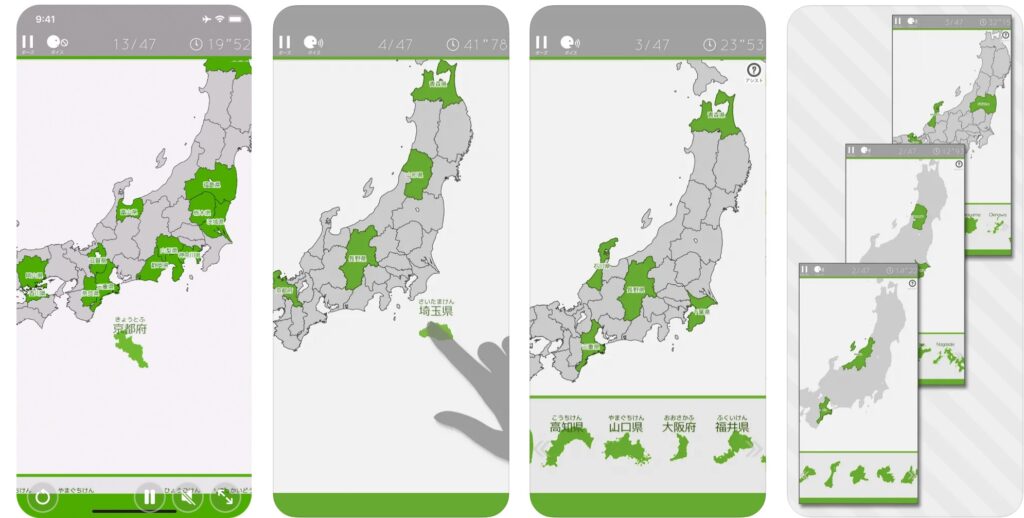

また、日本地図のパズルのアプリを使うのも良いでしょう。ジグソーパズルをする感覚で、都道府県の位置や名前、県庁所在地を覚えることができます。何分でクリアできたかの記録が残るので、子どものモチベーションも上がります。ベストタイムを縮めようと繰り返し遊ぶ中で、自然と覚えることができるはずです。

【あそんで学べる日本地図パズル】

App Storeはこちら

Google Playはこちら

本を読むのが好きな子はイメージで覚えるのが楽しい!

読書好きの子どもは、言葉から想像力を働かせることが得意。イメージで覚えるタイプです。それぞれの都道府県の気候や名産などの特徴と一緒に覚えるようにすると良いでしょう。都道府県名と地図だけだと、記号的でイメージが湧きにくいですが、どんな場所で何が有名なのかを併せて覚えることで、ぐっと印象に残りやすくなります。

地図を見て、川や山などの地形の特徴を調べることができますし、地図帳の巻末ページでは、それぞれの土地や気候の特徴、特産品などを調べることもできます。

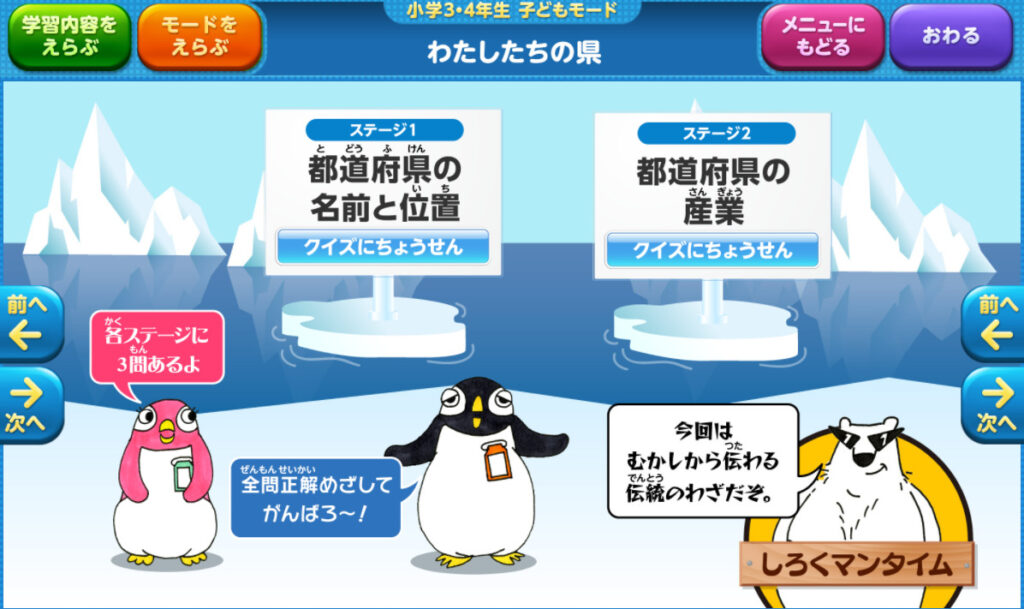

NHK for Schoolで公開されている「見えるぞ!ニッポン」では、それぞれの都道府県の特徴を動画で紹介しています。例えば、北海道では酪農、岩手県では南部鉄器、愛知県では自動車、滋賀県では琵琶湖、大分県では温泉といった具合に。動画で見ると、よりイメージが湧きやすいのでおすすめです。

また、歌の中にそれぞれの都道府県の特産や有名なものを入れ込んだ「日本地図の歌」も覚えやすいですよ。

都道府県の覚え方はこんなアイデアも有効!

前章で紹介した3タイプ別の覚え方の他にも、方法はまだまだあります。

繰り返しが大切!地図帳で調べる習慣をつけよう

都道府県の名称や位置を覚えるときに一番大切なのは、繰り返し取り組むことです。一生懸命覚えたのに、しばらく使わないでいるとあっという間に忘れてしまいます。

繰り返し取り組むのにおすすめなのが、地図帳で調べる習慣を付けること。テレビを見ている時、家族でおしゃべりしている時、地名が出てきたら地図帳で調べるようにすると良いでしょう。地図帳をリビングに置いておくと、さっと取り出すことができます。

旅行で復習!地図上の妄想旅行もおすすめ

旅行に行くときは、都道府県を復習するチャンス。目的地のことを調べるだけでなく、到着するまでに何県を通るか確かめます。また、周りにはどんな県があるか見てみると、都道府県の位置関係の復習にもなるでしょう。

なかなか旅行に行けないときには、地図上で妄想旅行をするのもおすすめ。「山形県に行ってさくらんぼを食べたいな」「温泉に入りたいから大分県に行きたいな」と、その地域の特色と併せて旅行を計画すると、楽しみながら学ぶことができます。

ゲーム感覚で遊びながら覚えることのできるクイズに取り組むのもいいでしょう。自分でクイズを作って、親子でクイズを出し合っても盛り上がりそうです。

<関連記事>

小中学生に1番人気の都道府県はどこ?「家族旅行で行きたい都道府県」ランキング

この記事を書いた高村ミチカさんに相談してみませんか?

ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で高村さんに子育ての悩みを相談できます。

高村ミチカさんへの相談ページを見てみる

都道府県を覚えるのが苦手な子の傾向と3つの原因

「都道府県のテストがあるのに、なかなか覚えられない」

「何回、地図を見ても頭に入らない」

そんな子どもは、学習方法に原因があるかもしれません。都道府県を覚えるのが苦手な子がよくやりがちな失敗から、覚えられない3つの原因を解説します。

【1】一気に覚えようとする

覚えられない一番の原因は、“1日で一気に覚えようとする”ことです。人間が一度に記憶できる個数は、7個前後といわれています。47個もある都道府県をテスト前に丸暗記しようとしても、なかなか覚えられないのは当たり前なのです。

47個を一気に覚えようとするのではなく、地方ごとに区切って覚えるなどの工夫をするといいでしょう。「今日は〇〇地方を覚えよう」というように、目標を決めてコツコツ取り組むことがポイントです。

【2】都道府県名をとにかく書いて覚えようとする

覚えるときには“とにかくたくさんノートに書く”という人もいますが、都道府県の名前をただ書くのではあまり意味がありません。なぜなら、都道府県名だけではなく位置関係を覚えることが大事だからです。

一生懸命書いてなんとか都道府県の名前を覚えることができても、正しい位置が分からずテストで不正解、なんてこともありえます。必ず地図とセットで覚えるようにしましょう。

【3】いきなり白地図の問題に挑戦する

白地図に都道府県名を書いて覚える学習方法自体は悪くありません。しかし、全然覚えていない段階で白地図の問題に挑戦してしまうと、苦手意識が強くなってしまう可能性があります。

「こんなにたくさん覚えなきゃいけないんだ」

「まだ全然、覚えられていない」

と、ネガティブなイメージがつきやすいからです。まずは他の方法を試して、少しずつ覚えられるようになってきたら白地図に挑戦するといいでしょう。インターネット上に無料で印刷できる白地図プリントが数多く公開されているので、活用してみてもいいですね。

都道府県の覚え方は子どものタイプに合わせて工夫を

都道府県の名称や位置関係は、社会科の基礎となる知識です。高学年では、それらの知識を使って国土の特徴を捉えたり、さらには世界の国々について学ぶなど学習内容が広がっていきます。そのため、4年生のうちに都道府県の名称と位置関係については確実に理解したいところです。

一方で、47都道府県を一気に覚えるというのは無理があります。地方ごとに区切って、少しずつ覚えるようにしましょう。また、それぞれの子どものタイプに合わせて、歌や地図パズル、動画を活用すると、楽しく記憶に定着させることができます。なかなか覚えられなくて困っている…そんなときにぜひ試してみてくださいね!

<関連記事>各教科や勉強のコツについてはこちらの記事でも紹介しています。

・暗記のコツはテンポにあった!九九や年号の効率のいい覚え方とは

・算数の文章問題が苦手な小学生を克服に導く2つのコツ

・小学生の音読で何が身に付く? 効果と練習法を解説します!

・英語への苦手意識が変わる!楽しく克服、上達していく勉強法とは

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

小学校教員からライターへ転身。教員の経験を生かして、効果的な学習の仕方や子どもへの関わり方、教員の働き方などを発信している。またオンライン相談サービス「ソクたま会議室」では、保護者や教員の相談を受ける専門家として活躍中。1つのキャリアに縛られない働き方を目指し、本やWEBなど様々なメディアで企画や編集の仕事にも携っている。