夏休み明けの登校渋りがあった子どもは約30% 適切な対応を専門家が解説

夏休みなどの長期休み明けには、子どもの登校渋りが増えるといわれています。そこでソクたま編集部では、実際のところはどうなのかを探るために「夏休み明けの登校渋り」に関するアンケートを実施しました。本記事では、その結果を紹介・解説するとともに、子どもが登校渋りをしたときにどう対応すればよいのかを、公認心理師でスクールカウンセラーの大久保智弘さんに伺いました。

目次

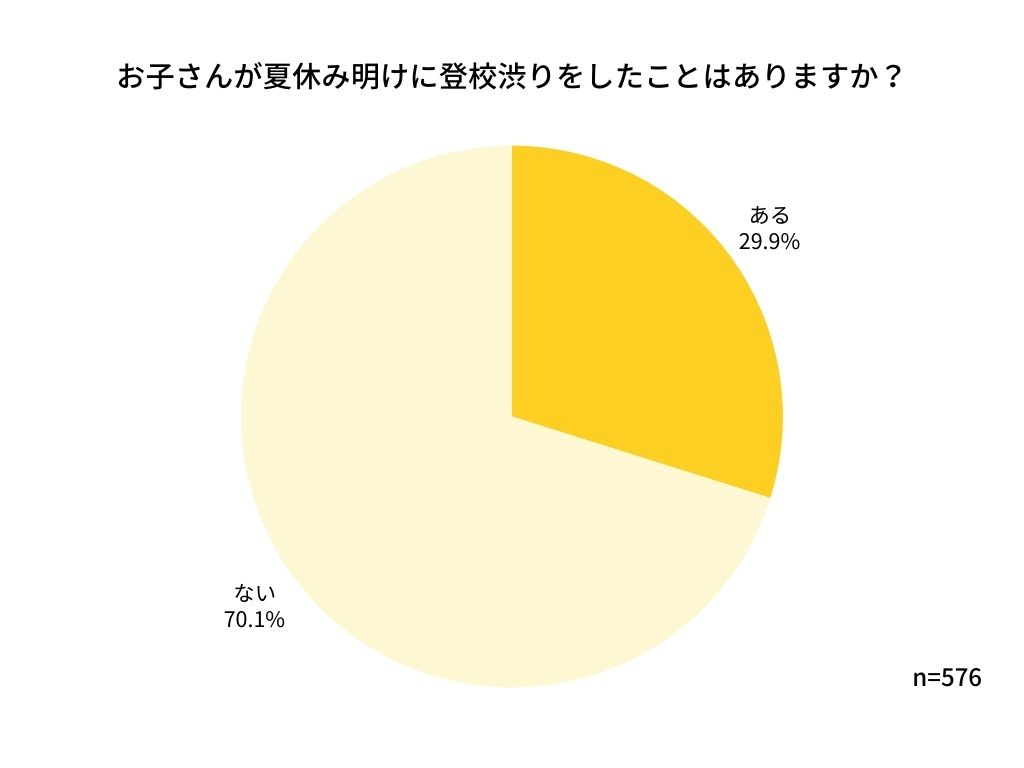

夏休み明けの登校渋りがあった子どもは約30%

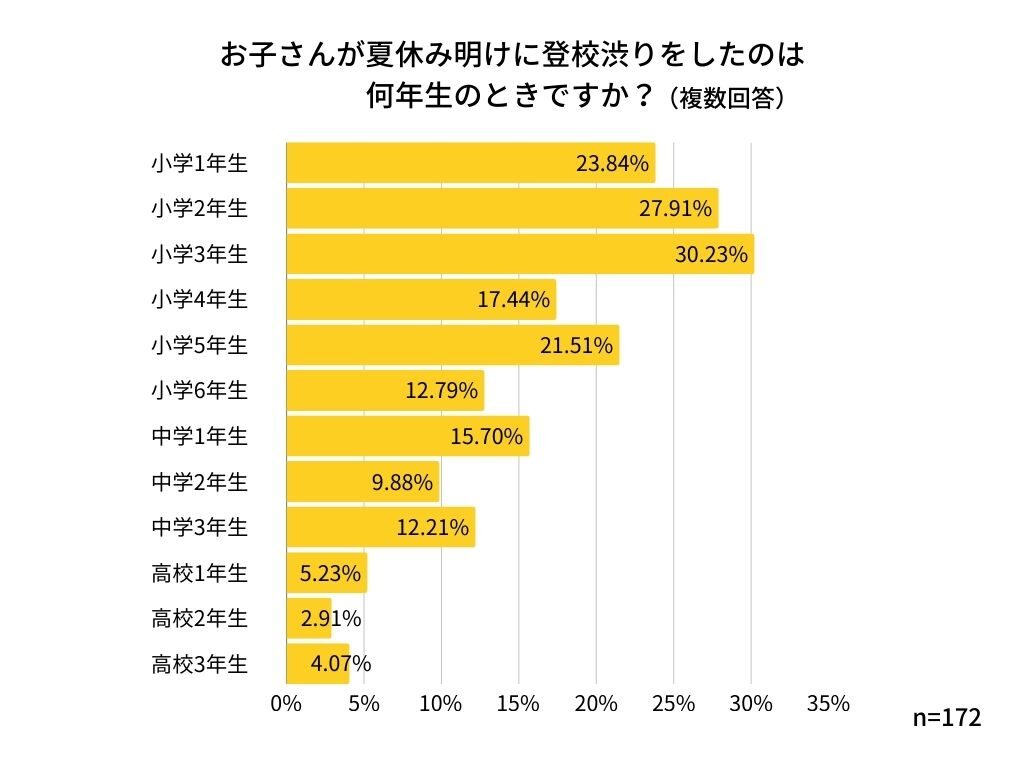

小学2年生から高校生までのお子さんを持つ保護者に「夏休み明けに登校渋りがあったか」を尋ねたところ、約30%が「ある」と回答しました。さらに登校渋りがあったと答えた方に、どの学年で起こったかを聞いたところ、特に小学校低学年で多いという結果が得られました。

この結果は私の感覚とも一致しています。小学校低学年の子どもは、まだ親元を離れるのが寂しい時期なんですね。

2・3年生になると生活にも慣れ、夏休みを親と一緒に過ごした反動で「休みが終わるのが寂しい」と感じる子が増えるようです。

1年生は「1年生になったからにはしっかりしないと」という子どもながらの思いや、4月からスタートした“学校が楽しい”と感じて、久しぶりの登校を楽しみにしている子も多いので、2、3年生に比べると登校渋りは少ないです。

また、5年生でやや増えるのは思春期の入り口で、感情が複雑になりやすいからでしょう。

6年生になると登校渋りが減る傾向があります。学校の中での役割が増える責任感や、運動会、修学旅行など、小学校最後の行事などがあること、人間関係が、比較的落ち着くなど、前向きな要素がいくつかあります。また、都市部では受験を意識し始めるため、「ちゃんと行こう」という気持ちが強くなるためです。

中学1年生は、いわゆる“中1の壁”があり、入学後に頑張りすぎて疲れが出てしまい「もう無理」と感じてしまうケースが見られます。

中学3年生では、受験のプレッシャーが大きな要因になることが多いですね。

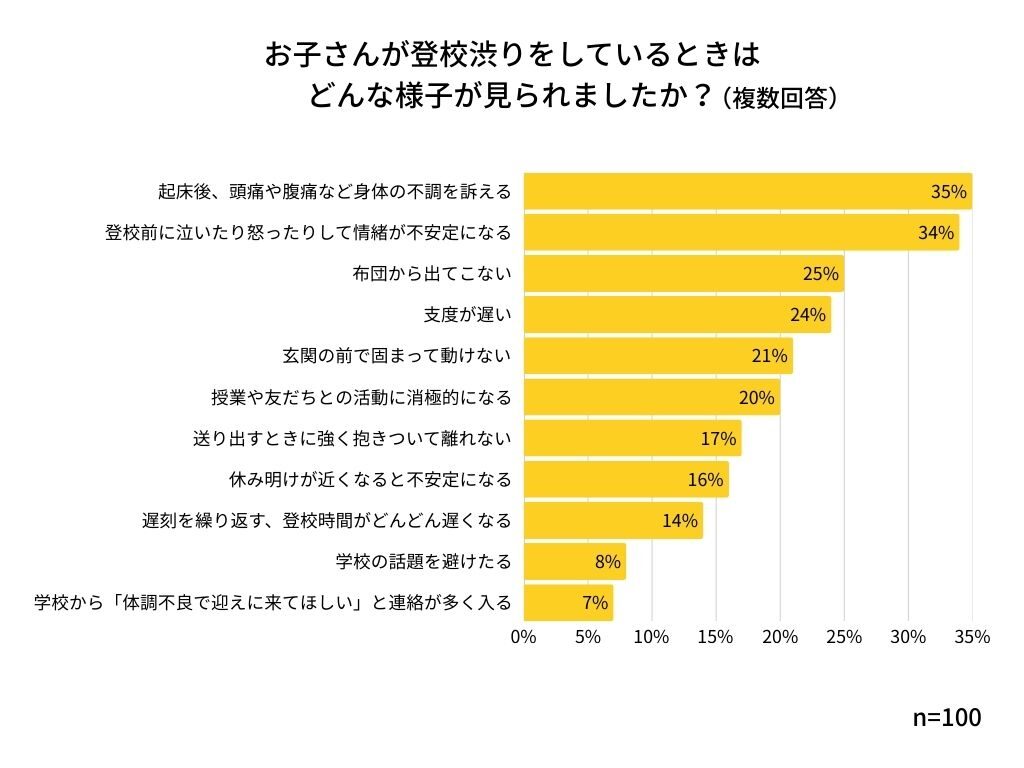

登校渋りの際は「体調不良を訴える」「情緒が不安定になる」などの様子が見られる

夏休み明けに登校渋りを経験したことがある保護者100名に、さらに詳しいアンケートを実施しました。登校渋りをしている子どもに見られた様子として最も多かったのは、「身体の不調を訴える」「情緒が不安定になる」という回答でした。次いで「布団から出てこない」「支度が遅い」といった行動も多く挙げられています。

「身体の不調を訴える」「布団から出てこない」「支度が遅い」「情緒が不安定になる」「玄関の前で固まって動けない」「抱きついて離れない」といった行動は、“行きたいけれど行けないタイプ”の登校渋りと考えられます。「行かなきゃ」と思っている一方で「行きたくない」という気持ちも強く、真面目なお子さんに多い傾向ですね。遅刻を繰り返すケースもこのタイプに近いといえるでしょう。

送り出すときに抱きついて離れないのは、「夏休みでずっとお母さんと一緒にいたから、離れるのが怖い」という低学年にありがちな反応です。ただ、これはお母さんが学校まで付き添ったり、少しずつ説得や対応を重ねたりすることで、多くの場合1〜2週間ほどで登校できるようになります。

また「学校からお迎えの連絡がある」というのは、子どもが頑張って登校した結果、無理をして限界に達してしまったというサインと受け止めるとよいでしょう。

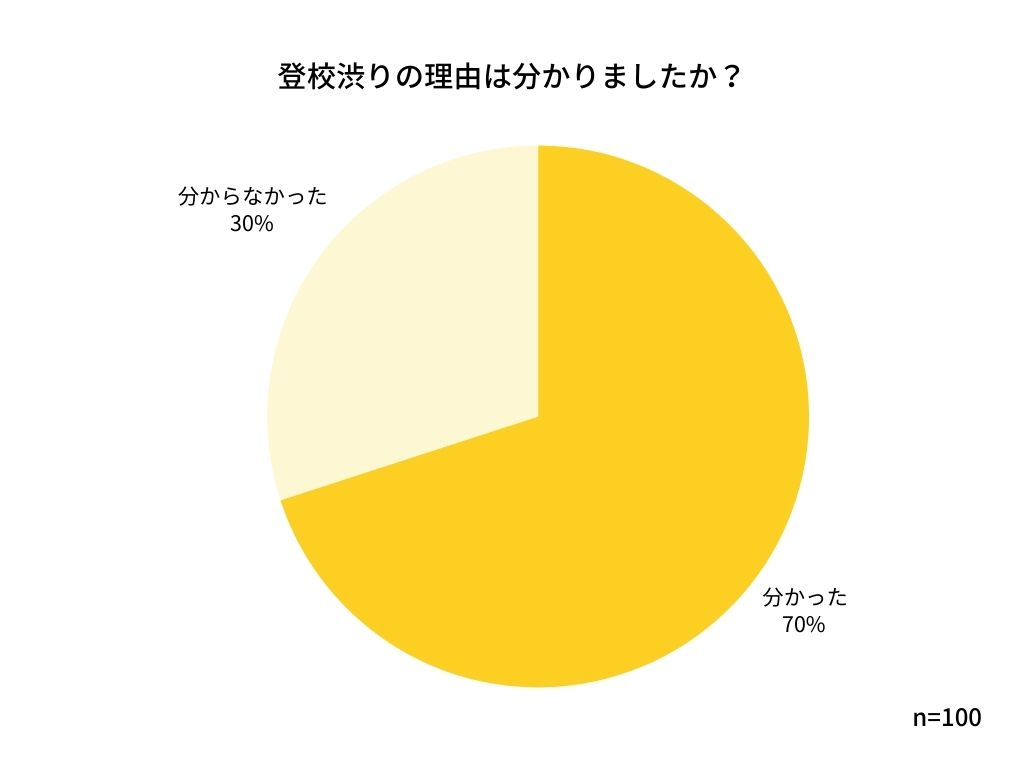

登校渋りの理由は暑さや友達関係などさまざま

登校渋りの理由については、保護者の70%が「理由が分かった」と回答しました。具体的な理由について特に多いものはなく、さまざまな声が寄せられました。

- 家にいるのがとにかく安心できること 学校にいると色々な不安と様々なストレスにさらされること

- 学校に友達が少ない 学校に行っても楽しくない

- 授業中じっとしているのが我慢できない、友人とうまくいかない

- いじめがあった

- 友達関係でのトラブルです。

- ママと離れるのが不安

- 行き帰りが暑すぎる 家でゆっくり遊んでいたい ただただ学校が面倒くさい

- 家に居たいから

登校渋りの理由は本当に子どもによってさまざまです。例えば、仲の良い友達が転校してしまった、慕っていた先生が産休に入り代わりの先生と合わない、そうした環境の変化がきっかけになることもあります。

また『宿題が終わっていないから行けない』というケースもあります。その場合は学校側に事情を伝え、対応を調整してもらうなどして、子どもが安心して登校できるようにしてあげることが大切です。

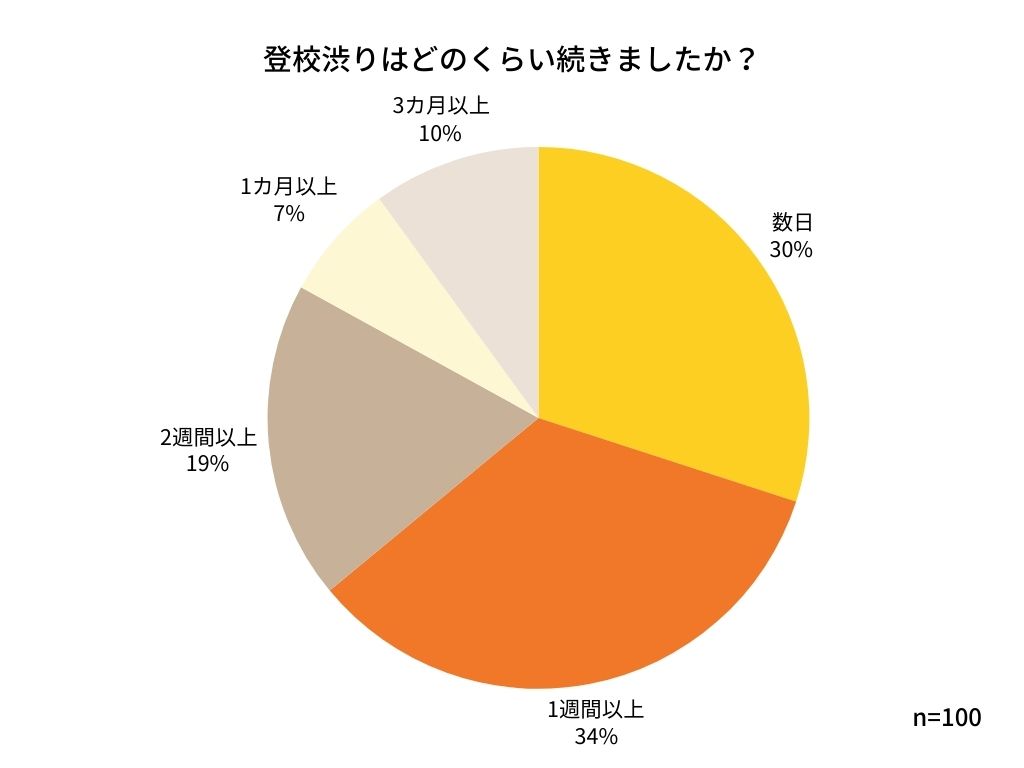

登校渋りが続いた期間は2週間以内が約6割

次に「登校渋りがどのくらい続いたのか」「その後どうなったのか」についても質問をしました。期間については、「数日」が30%、「1週間以上」が34%、「2週間以上」が19%という結果に。

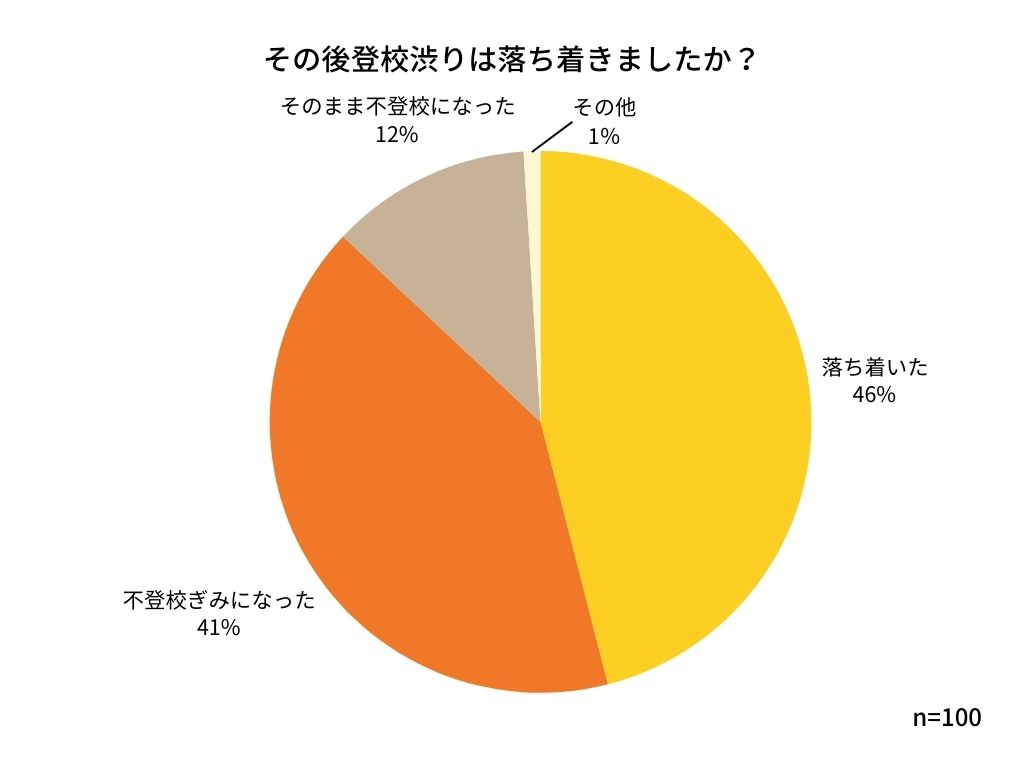

夏休み明けに登校渋りがあった子どものうち、46%は「登校渋りが落ち着いた」と回答しました。一方で「不登校気味になった」が41%、「そのまま不登校になった」が12%という結果も出ています。

一概には言えませんが、だいたい2〜3週間ほど様子を見ていると落ち着くケースが多いですね。これは今回のアンケート結果からも読み取れる傾向です。

また、私の経験上では、小学生の場合“給食”がきっかけで、登校できるようになる”ということも少なくありません。

この記事を監修した大久保智弘さんに相談してみませんか?

ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で大久保智弘さんに登校渋りや不登校の悩みを相談できます。

大久保智弘さんへの相談ページを見てみる

大人と同様に子どもも長期休み明けは気が重い

ーー夏休みなどの長期休み明けに登校渋りが起きやすい理由を教えてください。

大人でも連休明けは気分が乗らないものですよね。3連休やゴールデンウィーク明けでさえ憂うつになるのに、夏休みは30日〜40日と長い休みです。うんざりしてしまうのは自然なことで、誰にでも起こり得ます。そこから“よいしょ”と一歩踏み出せるかどうかは、人によってさまざまです。

登校渋りが起きる背景としては、まず休み中に生活リズムが乱れ、体内時計がずれてしまうことがあります。この場合は、多少だるさがあっても頑張って登校すれば、自然に戻っていくことが多いでしょう。

もうひとつは、学校が始まることへの強い不安や恐れ、いわゆる「予期不安」です。特に人間関係で悩みを抱えている子や勉強が苦手な子に見られます。嫌な友達がいる、いじめにあっている、というものから、恋愛関係で気まずい関係になった相手がいるなど様々で、これらが重なっている場合もあります。

また、「宿題をやっていない、どうしよう」という思いから、ネガティブな想像をしてしまうことも挙げられます。先生や親に怒られるのでは、友達に恥ずかしい思いをするのでは…と不安が膨らみます。さらに居残りになってしまい、大会前のクラブ活動に参加できないなど、複数のプレッシャーが重なると負担は大きくなります。

登校渋りがあったらまずは生活リズムを元に戻す

――登校渋りが起きたときは、どのように対応するのがよいのでしょうか?

登校渋りの対応

-

【共通】

- 「行きたくない」と言われたら理由を聞く

- 何も言われなかったら理由は聞かない

- 生活リズムを整える 【小学生】

- 説得したり付き添ったりして登校を一押しする

- 泣いていたら休ませる 【中高生】

- 休ませて家で過ごさせる

- そっと見守る

登校渋りへの対応には、どの学年にも共通するポイントと、小学生と中高生で分けて考えるべきポイントがあります。

【共通】

もし子どもが正直に“行きたくない”と言ってきたら、「どうしたの?」と理由を聞いてあげてください。ただし、自分から言ってこない場合は無理に理由を聞かないでください。言いたくない、言いづらいことがあるから言わないのです。

また、生活リズムが整ってくると、自然に学校へ行けるようになるケースも多くあります。ですので、対応としては「なんで行かないの?」と問い詰めるのではなく、寝る時間・起きる時間・食事のサイクルをしっかり取り戻していくことが大切です。

【小学生】

少し説得したり、一緒に校門まで行ったりと“一押し”してあげてください。学校に行けば支援の先生などが対応してくれて、そのまま登校できるケースもあります。ただし、泣いているときは無理をせず休ませてあげましょう。

【中高生】

まずは休ませて家で過ごさせてください。そして「話したくなったら話してね」というスタンスで、そっと見守るのがよいでしょう。

小学生と中高生で対応が異なるのは、登校手段や行動範囲が違うからです。最悪の場合ですが、登校途中で“自死”を選んでしまうリスクがあります。家にも学校にも行けず、行き場を失ったときに、良からぬ選択肢を思いついてしまうことがあるのです。思春期の子どもに対しては、無理に行かせるのは避けた方がいいと考えています。

子どもに“行けそう”な様子が見えてきたら、中高生であっても、親の仕事の都合がつけられるようであれば数日は一緒に近くまで付き添ってあげると良いでしょう。あくまでも子どもが望めば対応する、という程度で、無理に連れていくということではありません。

お利口に振る舞う、涙を流すなどは注意が必要

――夏休み明けの9月1日は、子どもの自死が最も多い日でもあります。保護者として、どのような様子が見られたら特に注意すべきでしょうか?

注意が必要なサインまとめ

- 学校の話題を出したときに、表情が引きつり「うん」とだけ答える

- 不自然に“お利口さん”に振る舞う

- 聞かれていないのに具体的な不安を口にする

- 玄関の前で固まって動けず、涙を流してしまう

- 登校しても学校からお迎えの連絡がある

「明日から学校だね」「学校の支度は済んだ?」といった学校に関する声かけをしたときに、子どもがどんな表情や反応を見せるかがポイントになります。

例えば小学校の高学年から中高生の場合ですと、「分かってるよ」「うるさいな」など、明らかに不快感を示す場合は親としては気持ちよくありませんが、思春期世代の中高生であれば、普通の反応と言えます。

一方で、表情が引きつって「うん」とだけ返す、妙に“お利口さん”に振る舞う、あるいは聞かれてもいないのに「すぐテストがあるんだよ」「○○先生の授業が嫌だな」と具体的な不安を口にするときは注意が必要です。

玄関の前で固まって動けず、涙を流してしまうような場合は“限界のサイン”です。そのときは何も言わなくても「今日は行かなくていいから、ゆっくり休んでいよう」と伝えて、しっかり休ませてあげてほしいですね。

また、学校が始まってからお迎えの連絡が来る子も、無理をしているサインかもしれません。

夏休み明けに登校渋りがあっても、不登校に直結するとは限らない

――夏休み明けの登校渋りがあった際、親はどのような心持ちで対応するのがよいでしょうか?

8月の終わりから9月は、大人でもだるさを感じますよね。子どもも同じで、まだ暑さが厳しい中で登校するのは大変です。夏休み中に体力が落ちていることも考えられますから、まずは半日だけ登校する、放課後だけ顔を出してみる、といったステップから始めても構いません。宿題も“できたところまで”で大丈夫です。

また、登校渋りがあったとしても「このまま不登校になるかも」と慌てる必要はありません。休むことをマイナスにとらえるのではなく、子どもが学校に馴染むための選択肢のひとつと考えてあげてください。「休んだらもう行けなくなるかも」と深刻に受け止めるのではなく、「うちも来たか」というくらいの気持ちで受け止めていただけると良いと思います。

今すぐ「登校渋り」について相談したい方へ

登校渋りや不登校の背景には、それぞれの子どもにとってさまざまな事情があります。「親はどう関わればいいのか」と迷う場面も少なくありません。

そんなときは、専門家に直接相談してみるのもひとつの方法です。

登校渋りや子どもの心の問題に詳しい心理師・カウンセラーが在籍する「ソクたま相談室」では、最短当日にご家庭の状況に合わせた具体的なアドバイスを受けることができます。

「一人で抱え込まず、専門家の知見を取り入れる」ことで、子どもへの接し方に安心感が生まれ、保護者自身の気持ちも軽くなります。登校渋りへの不安を感じたら、ぜひ気軽にご相談ください。

この記事を監修した大久保智弘さんに相談してみませんか?

ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で大久保智弘さんに登校渋りや不登校の悩みを相談できます。

大久保智弘さんへの相談ページを見てみる

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!