1年生ではもう遅い?専門家に聞く「異性のトイレ利用」の適切なやめどき

商業施設や駅のトイレなどで、子どもが異性のトイレを利用する光景は珍しくありません。けれども、大きな子が入ってくると「もう一人で入らせてもいいのでは?」と戸惑うことも……。

今回は、「子どもの異性のトイレ利用」は何歳まで大丈夫なのか、小学生までの子どもを持つ保護者100名へのアンケート結果と、性教育の専門家による見解をあわせて紹介します。

目次

男女ともに小学1年生で抵抗を感じることが多い

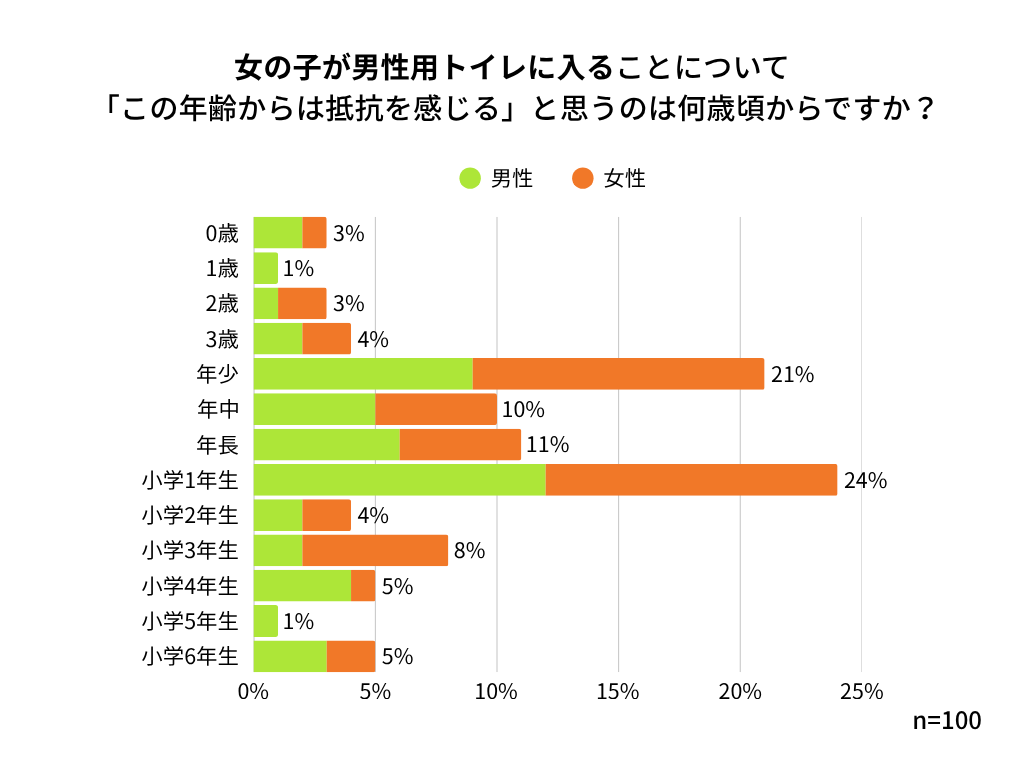

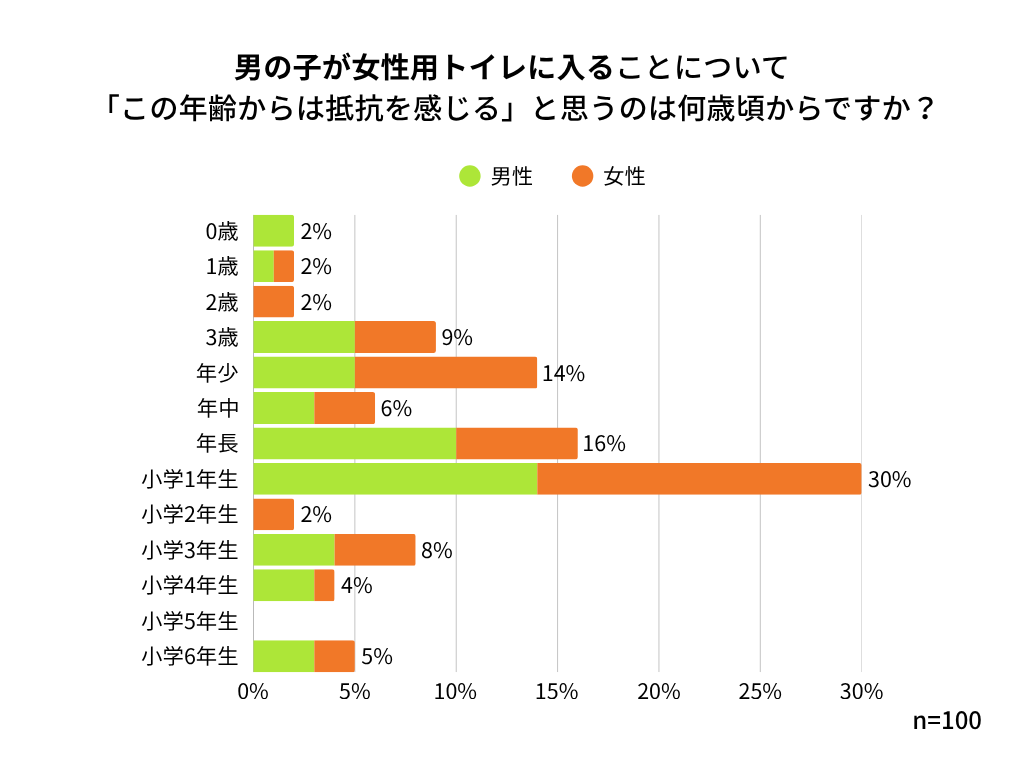

保護者アンケートの結果を見ると、「異性の子どもがトイレに入ってくることに抵抗を感じる年齢」は、男女ともに小学1年生が最多となりました。

女の子が男子トイレを利用するケースでは、「小学1年生」と回答した保護者が最も多く24%、次いで「年少」(21%)という結果に。男の子が女子トイレを利用する場合も、「小学1年生」が30%でトップ、次いで「年長」(16%)、「年少」(14%)が続きました。

つまり、多くの家庭にとって「小1」が“そろそろ異性のトイレ利用をやめた方がいい”と考える分岐点になっていることが分かります。

自由回答では、以下のような声も寄せられました。

女の子が男子トイレを利用することについて(抵抗を感じる年齢/親の性別)

- 年齢関係なく、基本的に男児はパパと、女児はママと、父母どちらかしかその場にいなくてその対応ができないのなら多目的トイレにいってほしい。こちらの気分的にもだし、子どもの性被害や誘拐リスクもあるので。(2歳/女性)

- 本当なら家族トイレや多目的トイレを使った方が安心。(年少/女性)

- 他の男子トイレ利用者が気にしそうだし視線が気になる(年中/男性)

- 幼稚園でもトイレは別れているし、子供も異性を感じ始めるから(年中/女性)

- 小学校1年生は自分一人でもトイレに行けるため(小学1年生/女性)

男の子が女子トイレを利用することについて(抵抗を感じる年齢/親の性別)

- この年齢なら一人で入れるから(年長/男性)

- 子供を育てていてその年頃になると自然と違和感を覚えたから(年長/女性)

- 周りの人が嫌な顔をしそうだから(小学1年生/女性)

- 小学生となると学校でも男女別だから(小学1年生/女性)

一年生では遅い?異性のトイレ利用は何歳までOKか

異性トイレの利用をやめるタイミングは、「単に年齢だけで判断するのではなく、子どもの発達段階とあわせて考えることが大切です」と藤原先生は言います。

子どもはおおよそ2歳ごろから「自分は男の子だ」「女の子だ」といった性別の違いを理解し始め、3歳以降になるとその認識が安定していきます。さらに4歳前後になると、「なぜトイレが男女で分かれているの?」「どうしてパパ(ママ)と一緒に入っちゃいけないの?」といった疑問を持つようになることが多いです。

この“気づき”のタイミングこそ、トイレの使い分けを「社会的なルール」として伝えるベストな時期です。ちょうどこの頃は、保育園や幼稚園でも男女でトイレを分けて利用するようになり、子ども自身が「自分はどちらに入るべきか」を意識しやすい環境が整います。

また、子どもは自分が疑問を持ったときに大人から説明を受けると、もっとも理解しやすく、記憶にも残りやすいといわれています。親が丁寧に向き合って説明してくれた経験そのものが、子どもの自己肯定感や性に対する安心感を育てることにもつながります。

つまり「何歳になったらやめるか」という単純な線引きではなく、子どもの発達と“気づき”のサインに合わせて教えることが重要なのです。

防犯も安心も両立!ワンオペ外出のトイレ問題を解決する方法

パパが娘と、ママが息子と――ワンオペで異性の子と出かけるとき、特に商業施設や駅などの公衆トイレでは、防犯や周囲の視線が気になる場面もあります。「まだ一人では不安だから」と異性のトイレに連れて行きたくなる場面もありますが……。

その際の代替手段としてまず挙げられるのが多目的トイレ(だれでもトイレ)の利用です。親子一緒に入れる構造になっており、サポートが必要な年齢の子どもでも安心して使うことができます。

また、多目的トイレが近くにない場合は、トラブルに対応できるよう親がトイレの外で待ちながら声をかけて見守る方法もあります。ただ、防犯意識の観点から出先のどこに多目的トイレがあるかを事前に確認しておくことがおすすめです。

さらに、年齢的にまだ自立が難しい場合は、「できない部分だけをサポートする」形で対応しましょう。たとえば「服を整える」「手を洗う」など必要な場面だけ関わり、できる部分は本人に任せることで、自立を促しつつ無理のないサポートが可能になります。

異性トイレ利用は“家庭の事情”で済ませない

忙しい日常外出先での異性のトイレ利用については、例えば“シングルの家庭だから仕方ない”と「家庭の事情」で変えるのではなく、防犯リスクや社会的なルールを踏まえ子どもの理解に繋げる事が大切です。

性に関する情報は、子どもの発達段階や理解力などを観察し、興味を持ち始めたときに、ごまかすのではなく子どもの疑問に向き合ってください。そして、同時に外出先でのトイレを「一人で利用するのか」「どのトイレを使うのか」など、具体的な利用方法を家庭で決めておくことがおすすめです。

また、迷ったときや子どもがまだ自立に不安を抱えるときには、「多目的トイレを優先して使う」という考え方を持っておくと安心です。多目的トイレの目的の一つは異性介助でもあるため、異性の親子が一緒に入る事も考えられています。そのため安全面でも心理的な面でも心強い選択肢になります。

今すぐ「子どもへの接し方」について相談したい方へ

子どもの発達や接し方、性教育など、「親はどう関わればいいのか」と迷う場面も少なくありません。

そんなときは、専門家に直接相談してみるのもひとつの方法です。

子どもの発達に詳しい心理師・カウンセラーが在籍する「ソクたま相談室」では、最短当日にご家庭の状況に合わせた具体的なアドバイスを受けることができます。

「一人で抱え込まず、専門家の知見を取り入れる」ことで、子どもへの接し方に安心感が生まれ、保護者自身の気持ちも軽くなります。不安を感じたら、ぜひ気軽にご相談ください。

この記事を監修した藤原美保さんに相談してみませんか?

ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で藤原美保さんに子どもの発達や接し方、性教育の悩みを相談できます。

藤原美保さんへの相談ページを見てみる

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!