「女の子が男湯」「男の子が女湯」を利用していいのはいつまで?専門家が語る意外と早い“やめどき”

銭湯などで子どもが異性のお風呂を利用するのは、いったい何歳まで許容されるのでしょうか。

混浴の年齢を定めている自治体もありますが、実際には「まだ小さいから大丈夫」と考える保護者も少なくありません。とはいえ、周囲の目や子どもの発達段階を踏まえると、“その時”は想像より早く訪れます。

今回は、「子どもの異性の公衆浴場利用」について、公衆浴場を利用したことがある0歳~小学生の保護者100名へのアンケート結果と、専門家の見解をあわせて紹介します。

目次

男女ともに就学前~小学1年生くらいで抵抗を感じる

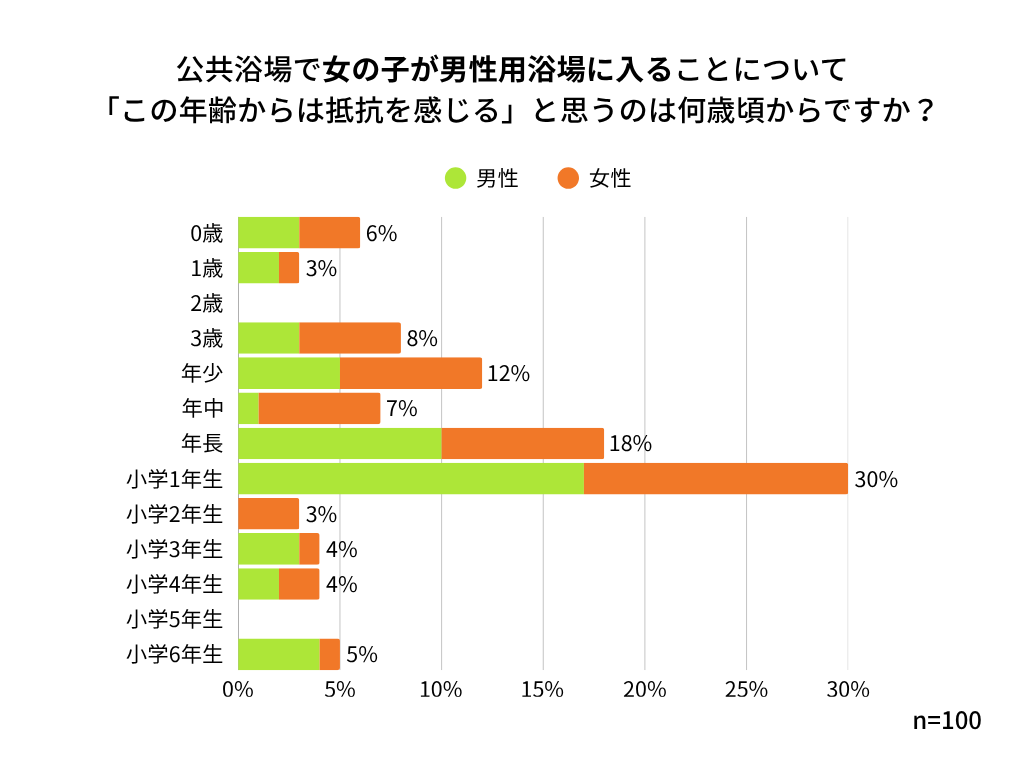

アンケート結果では、女の子が男湯を利用するのに抵抗を感じる年齢として、最も多かった回答が「小1」(30%)、次いで「年長」(18%)。

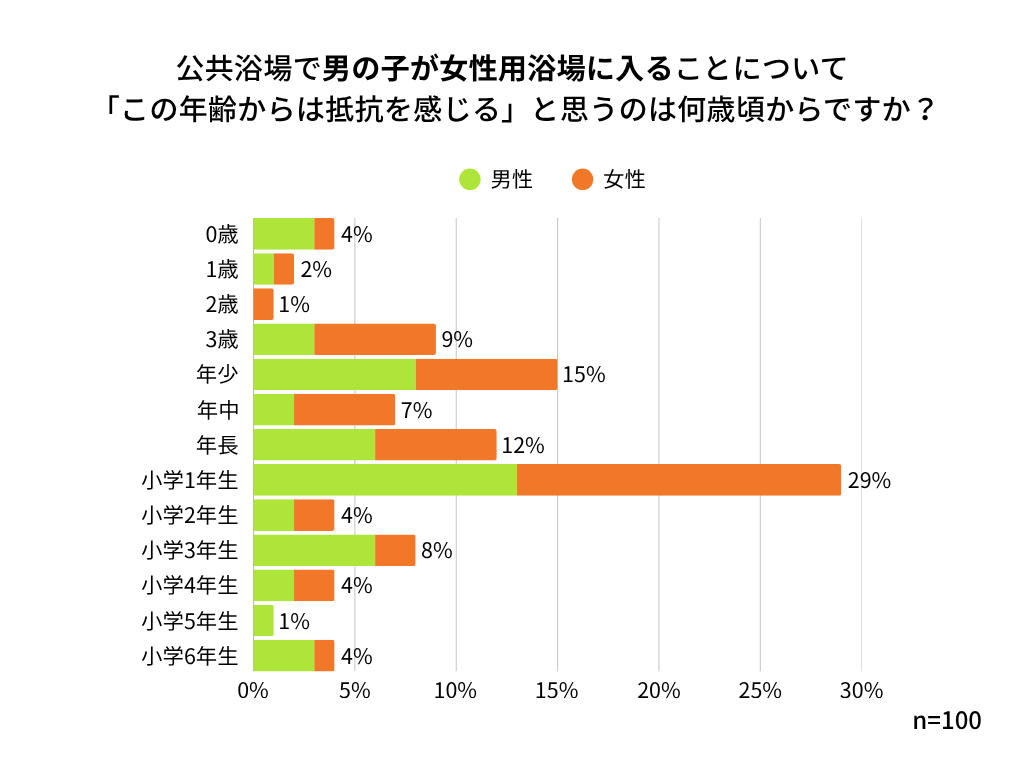

男の子が女湯を利用する場合でも「小1」(約29%)がトップでしたが、「年少」(15%)、「年長」(12%)が続く形となりました。

つまり、多くの保護者にとって、就学前後が“もう一緒は難しい”と感じ始めるタイミングなのです。

「小さいうちは仕方がない」「本人が嫌がらないから大丈夫」という声もありますが、数字を見ると、おおよその人が年長〜小1で違和感を持ち始めることが分かります。

具体的には以下の回答がありました。

女の子が男湯を利用することについて(抵抗を感じる年齢/親の性別)

- 年齢に関係なく 娘は男風呂には入れたくないとは思っている(年少/女性)

- 最近ニュースで、女児の裸の写真を隠し撮るとよく見かけるから(年中/女性)

- 様々な理由で異性の子どもを公衆浴場に入れると思うが、就学前の子に限定した方が良いと思う。 我が子は女子なので防犯面が心配。 子どもが小学校が同じクラスの子と鉢合わせしてしまったら気まずいと思うから。(小学1年生/女性)

- 5歳の娘が既に嫌がっている(小学1年生/女性)

- 小学生くらいから男女の差を認識するようになるからです。(小学1年生/男性)

男の子が女湯を利用することについて(抵抗を感じる年齢/親の性別)

- 自分の子供がそれくらいまでかなと思うから。(3歳/女性)

- 性について敏感になる年頃だと感じるので(年少/女性)

- できたら男の子は特に早めに男性用の風呂へ入れた方が良いと思う。周囲で嫌な思いをする女性も少なくないから。(年中/女性)

- 年長ともなるともうかなり身体も大きく、小学校の前段階として自分の性を認識することは大切だと思うから(年長/女性)

- もう1人でも入れるような年齢だと思えるから。(小学1年生/男性)

「まだ大丈夫」が一番危ない――親の危機管理意識は想像以上に低い

この結果について、藤原先生は「意外と年齢が高い」と感じたといいます。

また、アンケートでも「小学校では着替えは2年生から別々の部屋で教員も含めて対応をするようにしている。就学検診では上半身裸になる場合、先生も含めて男女別に分けている。 現場はそれぐらい 徹底しているので、そういった状況を鑑みれば、未就学児の時から全裸になるのは分けるべきだと考えます 」という声もありました。

「自分の子だから平気」「小さいから問題ない」と考えてしまい、危機管理意識が十分でないケースも多いです。子どもの裸を不特定多数の目にさらすことは、トラブルや犯罪に巻き込まれるリスクにつながります。

さらに、親同士の感覚の差も大きく、父親は「まだ一緒に入りたい」と思う一方で、母親は「もう抵抗がある」と感じるなど、家庭内で認識がずれていることも少なくありません。

以前から子どもの性被害がありましたが、世の中の関心も高まり、最近はニュースなどで事件を目にすることも増えましたよね。そういったときが、家族で“どの年齢まで一緒に入るのか”を話し合うタイミングです。親が危機感を持ち、ルールを定めることが、子どもを守る第一歩になるのです。

「異性の子どもと一緒にお風呂」は何歳でやめる?専門家の見解は

それでは、異性のお風呂へ入れるのは何歳頃でやめた方がよいのでしょうか?藤原先生は「一概に区切ることはできませんが、目安となるのは3歳~5歳ごろです。これは自宅のお風呂でも同じです」と言います。

発達の過程で、子どもは2歳ごろに自分が男か女かを理解し始め、3歳以降にその認識が安定していきます。そしてちょうど4歳前後になると「なんで男女で分かれるの?」「どうしてパパ(ママ)と入っちゃダメなの?」と疑問を持ち始めます。

この“気づきのタイミング”こそ、親がきちんと説明するベストな時期です。子どもは自分が興味を持ったことに最も耳を傾けやすく、知識としても吸収しやすいからです。さらに、大人が真剣に向き合って答えてくれたという体験そのものが、子どもの自己肯定感や性に対する安心感につながります。

また、この時期はトイレが男女で分かれることを理解するタイミングとも重なります。「男の子は男湯、女の子は女湯に入る」という社会的な区別を、お風呂の習慣と一緒に教えると、子どもにとっても情報の整合性がとれ、自然に受け入れやすいのです。

男女でお風呂が別な理由はどう説明する?

“気付き”のタイミングに親がきちんと説明をするのがよいとのことでしたが、具体的にどのように伝えてあげるのがいいのか悩みますよね。まずは以下を教えてあげてください。

- プライベートゾーン(水着で隠れる場所)について教える

- プライベートゾーンは、衛生面と自分の健康を保つために見せなきゃいけないこともある

- それ以外のところでは隠すことが大事

プライベートゾーンの教え方については以下の記事も参考にしてみてください。

▶プライベートゾーンをどう教える?子どもへの適切な性教育を専門家が解説

自宅で異性の子をお風呂に入れるにはどうすればいい?

自宅のお風呂でも同様とのことですが、3歳ごろだとまだ一人で身体や頭を上手く洗う事が難しい子も多いと思います。例えば男の子がいるママなどはどうすればいいのでしょうか?

その場合、お母さんが水着を着て、お子さんができない部分をサポートするような形で“入浴介助”をしてあげるといいと思います。

「子どもとのお風呂ルール」は家庭の方針とのバランスを見ながら決める

忙しい日常の中で子どもと会話する時間を取るのは簡単ではなく、浴槽につかりながら子どもと会話をする時間が貴重なコミュニケーションとなっている場合もあるかもしれません。しかし、異性との入浴については発達や周囲の目も関わってくるため、代替手段を検討するのも一つの方法です。

たとえば休日に一緒に料理をしたり、就寝前にゆっくり話す時間を持つなど、お風呂以外でも親子のつながりは十分に築けます。

とはいえ、子どもとの過ごし方や何を大事にするかは各家庭の方針によって異なります。「コミュニケーションを最優先したい」「性教育の一環として早めに分けたい」など、家庭ごとに考え方があるのは当然のことです。

大切なのは、家庭の価値観と子どもの発達段階のバランスをとりながら何を優先するのか、ご家庭のルールを決める事。今回のアンケート結果や専門家の意見も参考にしつつ、子どもとのお風呂ルールについて、あらためて家族で話し合うきっかけにしてみてください。

今すぐ「子どもへの接し方」について相談したい方へ

子どもの発達や接し方、性教育など、「親はどう関わればいいのか」と迷う場面も少なくありません。

そんなときは、専門家に直接相談してみるのもひとつの方法です。

子どもの発達に詳しい心理師・カウンセラーが在籍する「ソクたま相談室」では、最短当日にご家庭の状況に合わせた具体的なアドバイスを受けることができます。

「一人で抱え込まず、専門家の知見を取り入れる」ことで、子どもへの接し方に安心感が生まれ、保護者自身の気持ちも軽くなります。不安を感じたら、ぜひ気軽にご相談ください。

この記事を監修した藤原美保さんに相談してみませんか?

ソクラテスのたまごの姉妹サービス「ソクたま相談室」なら、オンライン上で藤原美保さんに子どもの発達や接し方、性教育の悩みを相談できます。

藤原美保さんへの相談ページを見てみる

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!