不登校の子どもの親の実態|「親のせい」と自分を責めてしまう前に知ってほしいこと

子どもの不登校が続くと「もっとこうしてあげていればよかった」と自分を責めてしまったり、「どうすることが子どもにとって一番良いのか?」ということを悩み過ぎて落ち込んでしまうことはありませんか。

この記事では、不登校の子どもを持つ親の実態や体験談、そして疲れやしんどさを感じたときの具体的な相談先や支援制度をご紹介します。「どう接してあげるのがいいのか」「誰かに話して共感してほしいけれど、誰に話していいのかわからない」とお悩みの方はぜひお読みください。

不登校の子どもがいる親の実態

子どもが学校に通えなくなると、子どもだけでなく親にもさまざまな変化が生じます。

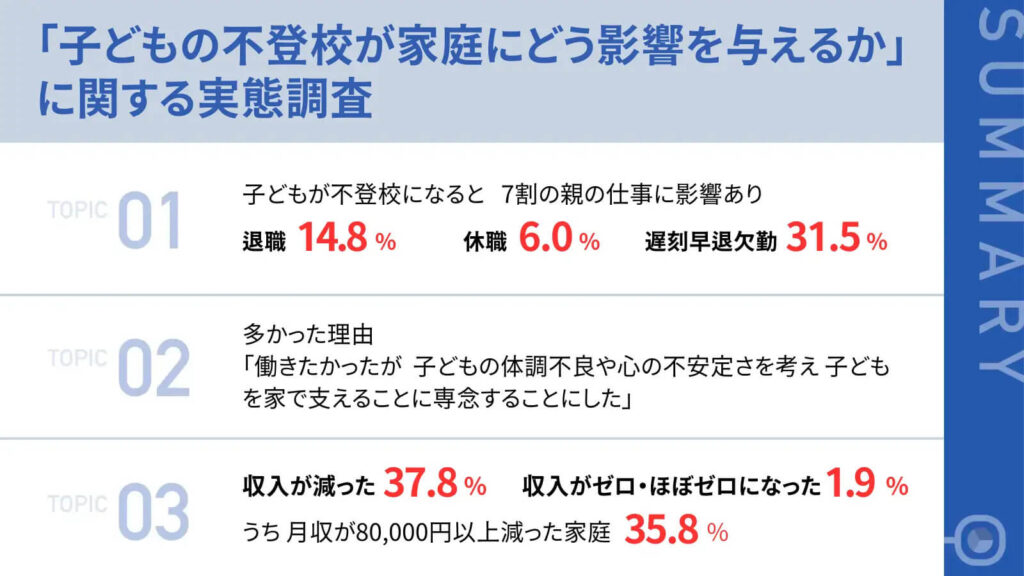

家で過ごす子どもにあわせて生活をする親も孤立を感じることが増えたり、収入が減るケースもあります。不登校の子どもと過ごす親の実態について、「NPO法人 登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク」が実施したアンケート結果をもとに紹介します。

子どもが学校に行けなくなったときに親が感じた心の変化

| 親が感じた心の変化 | 割合 |

|---|---|

| 学校や社会への考え方が変わった。 価値観が転換した。 | 82.5% |

| 不登校の原因が自分にあるかもと自分を責めた | 66.7% |

| 子どもとの時間が増えた | 65.6% |

| 孤独感、孤立感 | 53.1% |

| 家族との関係が悪くなった | 26.4% |

「NPO法人 登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク」が実施したアンケートによると、子どもが不登校になった際、親には上記のような心境の変化があったようです。

子どもが不登校になることで、親も子どもも日々の過ごし方や関わる人などが変わることも多いでしょう。なかでも「学校や社会への考え方が変わった。価値観が転換した」と感じている方が多数いらっしゃるようです。

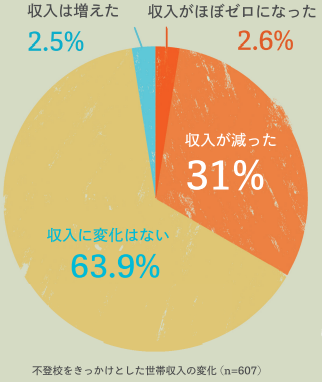

子どもが学校に行けなくなったときに起きた収入の変化

同アンケートによると「不登校をきっかけに収入が減った」と答えた世帯が33.6%と、全体の3分の1を超えています。そのうち、2.6%の世帯は「収入がほぼゼロになった」と回答しています。

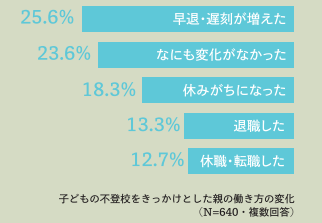

また、同アンケートでは「退職した」「休職・転職した」の回答があわせて26%となっています。

さらに、令和6年にNPO法人キーデザインが行った調査(※)でも、不登校の子どもを持つ保護者の約5人に1人が退職や休職をしているという結果が出ました。さらに、39.7%の回答者が「収入が減った」「収入がゼロ・ほぼゼロになった」と答え、このうち8万1円以上減った家庭も35.8%となっています。

上記の背景には「不登校によって変化する親の働き方」があるようです。子どもと向き合う時間の確保のために、早退や遅刻が増えたり退職を選んだりなど、仕事のバランスを考慮している結果です。

不登校の子どもがいる親がしんどい・疲れた・限界…と感じたときに知っておきたいこと

不登校の子どもとの新しい日常を築くなかで親が悩みを抱えるのは、子どもを大切に思う何よりの証拠です。ここでは、心身に負担を感じた際に思い出したい考え方を紹介します。

不登校は「誰がなってもおかしくない」と知る

まず大切なのは「不登校は特別な家庭だけで起こるのではない」ということです。不登校の多くは、以下の要因が複雑に絡み合って起こります。

- 学校での人間関係

- 学習面での不安

- 家庭環境の変化

- 発達特性

- いじめ

- 教師との関係 など

不登校は、親の育て方や愛情不足が原因だと断定できるものではありません。子どもが置かれた環境や個人の特性から起こりうる、自然な反応の一つといえます。

関連記事:不登校とは?定義や人数、原因などを最新のデータと統計に基づいて解説

「不登校」自体が問題ではないと知る

文部科学省の「フリースクール・不登校に対する取り組み」には、不登校について以下のように記載されています。

不登校は決して問題行動ではありません。そのため、不登校の子供の支援を行う際は、そのように受け取られないように、子供の最善の利益を最優先に行うことが求められます。

引用元:フリースクール・不登校に対する取り組み|文部科学省

現在では、フリースクールや通信制高校、オンライン学習など、従来の学校以外にも多様な学びの場があります。不登校を経験した後、自分らしい道を見つけて活躍している子どもが多くいるのも事実です。

大切なのは「子どもが安心して成長できる環境にいること」です。その子なりのペースで歩んでいけるよう支える姿勢が、結果的に子どもの心や成長にとって一番よい方向へつながりやすいのです。

不登校の親が「しんどい」と感じたときの相談先を知る

子どもの不登校に関する悩みは、第三者に頼って別の角度から見つめると、これまで思いつかなかった解決法に触れやすくなります。

とはいえ、不登校は子ども本人にとってもデリケートな課題です。やみくもに話を広げるのではなく、以下のような場で相談してみましょう。

関連記事:【保存版】不登校についての相談先一覧|電話・無料で対応可能なところも

民間の相談所・カウンセラー

専門的な知識を持つカウンセラーは、不登校の子どもと親の心理的な負担を軽減し、対応を一緒に考えてもらえるのが魅力です。

特に、不登校支援に特化したカウンセラーは多くの家庭を支援してきた実績があり、これまでの事例に基づいた実践的なアドバイスや対応策を提案してくれることが期待できます。

最近では、電話相談やオンライン面談にも対応しているところが多く、在宅のまま気軽に相談を始められるのも大きな特徴です。相談したい内容がまとまっていなくても、専門家が整理をしてくれるので安心してください。まずは「少し話してみるだけ」でも心が軽くなりますよ。

今すぐ「不登校」について相談したい方へ

「ソクたま相談室」では最短当日に専門家・カウンセラーにお悩み相談が可能です。

- 「子どもが不登校の可能性があるけれど、何から手をつければ良いかわからない」

- 「不登校の子どもと過ごすなかで、不安を抱えているが相談できる人がいない」

そんなお悩みを抱えている方にぴったりのサービスです。

不登校支援に特化したカウンセラーに相談してみたい人は、以下のボタンをタップして「相談予約」をしてみてください。

親の会

同じような経験を持つ親同士が集まる「親の会」では、経験談の共有や情報交換を通じて、孤立感を和らげられるのが大きなメリットです。子どもの年齢や状況が似ている保護者と出会えることで、気持ちを言葉にしやすくなる方も多くいます。

全国各地に存在しており、オンラインで参加できる会も増えています。実際の体験談を聞くことで「自分だけではない」という安心感を得られ、不登校に関する具体的な対処法も学べることもあります。

フリースクール

フリースクールは、不登校の子どもたちが安心して過ごせる居場所として、学習や生活支援を行う民間の教育施設です。学校に通うことが難しい子どもにとって、自分のペースで過ごせる代替的な学びの場として注目されています。

また多くのフリースクールでは、子どもへの支援だけでなく、保護者への相談対応や交流の場の提供など、親へのサポートにも力を入れています。見学や体験入学を通じて、子どもに合った環境かどうかを確認できるところもあります。

市区町村によって不登校に関しての支援・補助金があることを知る

不登校の子どもとその家族を支援するための制度も知っておけると安心です。

例えば、神奈川県では民間フリースクール等に通う児童生徒の保護者に対して、授業料等の一部を補助する制度があります。

補助額は年額上限12万円(月額1万円)で、経済的な負担を軽減する重要な支援です。

参照:フリースクール等に通う子どもへの支援(市町村による取組を支援)|神奈川

このような支援制度は、自治体によって内容が異なります。利用できる制度について詳しく知りたい方は、お住まいの市区町村の教育委員会や福祉窓口に問い合わせてみてください。

不登校の子どもがいる親のエピソード・体験談

ここでは、実際に子どもの不登校を経験された親の声を通じて、自身の心境の変化や子どもに見られた変化をお伝えします。共感できたり参考になったりする部分があるかもしれません。

ケース①:中学2年生の母親(Aさん)

中学1年の秋から、息子さんが不登校になったAさん。一時的なものだと思っていましたが、状況は変わりませんでした。今後について悩むAさんにとって転機となったのは「親の会」への参加です。

「明日は学校に行く」と言っていたので安心していました。でも、3ヶ月、半年と時間が経つにつれ、私自身が追い詰められていきました。仕事中も集中できず、休職することに。自分を責め続けました。

そんななかで「親の会」へ参加することにしました。同じ経験をしている方と話すうちに『私だけじゃない』と安心感を得られました。息子との向き合い方が変わったのはこの頃からです

また、親の会で得た情報をもとに、学びの場も見つけられたといいます。自宅以外の安心できる場所が見つかり、親子ともにホッとできる時間が増えていったそうです。

フリースクールという新しい居場所も見つけ、息子も同じ境遇の友達とゆったり話しています。とにかく『息子のペースを尊重できている』のが大きなポイントです。

小学5年生の2学期から、娘さんが不登校になったBさん。明確な理由が見つからず、悩む日々が続きました。悩み続けていたBさんでしたが、カウンセラーへの相談から大きな気づきを得られたようです。

ケース②:小学6年生の母親(Bさん)

小学5年生の2学期から、娘さんが不登校になったBさん。明確な理由が見つからず、悩む日々が続きました。悩み続けていたBさんでしたが、カウンセラーへの相談から大きな気づきを得られたようです。

フリースクールといどう対応すべきかわからず、毎日が不安でした。経済的にも厳しくなりパートの時間を増やそうと思いましたが、娘を一人にしておけず、働く時間を減らす決断をしました。

どうしていいか分からずカウンセラーさんに相談しました。そこで初めて『無理に学校へ行かせなくてもいい』と教えてもらったとき、肩の力がふっと抜けるような感覚がありました。

カウンセラーからのアドバイスを受けた結果、親子関係にもよい変化が現れたようです。

娘の気持ちを最優先に考えるようになってから、娘も少しずつ笑顔を見せるようになりました。いまは自治体の支援制度を利用しながら、娘に合った学習環境を模索しています。時間はかかっていますが、希望を持って向き合えるようになりました

不登校の子どもがいる親に関するよくある質問

ここでは、不登校について多くの親が持っている疑問や不安を3つ挙げてお答えしていきます。

不登校がもっとも多い原因・理由は何ですか?

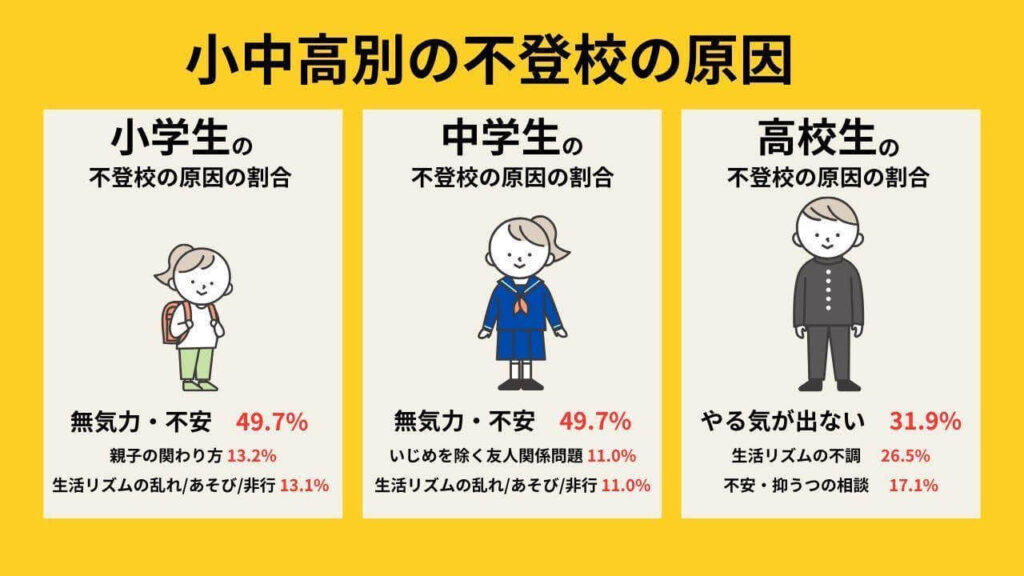

文部科学省が令和2年に実施した「不登校児童生徒の実態調査」によると、最初に学校へ行きづらいと感じ始めたきっかけは、上記のような結果でした。

また、小学生と中学生ともに2割強は「きっかけが何か自分でもよくわからない」と回答しており、複数の要因が絡み合っている様子もうかがえます。

さらに、発達特性や学習面での困難、環境の変化など、表面化しにくい要因が影響している場合も少なくありません。そのため「これが原因」と特定するよりも、一人ひとりの状況に応じた支援が必要といえます。

参照:令和2年度不登校児童生徒の実態調査 結果の概要|文部科学省

関連記事:不登校とは?定義や人数、原因などを最新のデータと統計に基づいて解説

不登校の親の離職率はどれくらいですか?

不登校の子どもの保護者のうち5人に1人が、離職や休職という形で働き方を見直しています。決断した背景には「子どものサポート」や「自身のメンタル安定」「職場への影響を考慮して」などがあるようです。

こうした家庭を支える仕組みづくりは徐々に進んでおり、自治体やNPOによる支援制度、柔軟な働き方の推進など、より多様なサポート体制の整備が期待されています。今後も、親が一人で不登校の問題を抱え込まずに済む社会の実現が求められています。

参照:【不登校離職】5人に1人が仕事から離れる、保護者の苦悩と現実に迫る

不登校になりやすい家庭の共通点はありますか?

結論からお伝えすると、不登校になりやすい家庭の明確な共通点を断定して挙げることはできません。前述したとおり、不登校は、さまざまな要因が複雑に絡み合っているためです。

学校へ最初に行きづらいと感じ始めたきっかけについて家庭を理由に挙げる子どもが少なくありません。前述した文部科学省の調査では、学校へ最初に行きづらいと感じ始めたきっかけについて以下のような調査結果があります。

- 「親のこと(親と仲が悪かった、親がおこった、親の注意がうるさかったなど)」と回答した小学生が6.7%

- 「家族関係(自分以外の家族同士の仲が悪かった、家族が失業した、家族が離れ離れになったなど)」と回答したのが4.9%

- 「親の学校に対する考え(親がそもそも学校へ行く必要はないと考えていたなど)」と回答したのが1.3%

しかし、これらがあるからといって必ず不登校になるわけではありませんし、これらがない家庭でも不登校は起こります。

そのため「家庭が問題で不登校になった」と自分を責めるのではなく、子どもの状況に寄り添い、適切なサポートを一緒に考える姿勢が大切です。

参照:令和2年度不登校児童生徒の実態調査 結果の概要|文部科学省

まとめ

専門家への相談や親の会への参加、自治体の支援制度の活用など、不登校にはさまざまな選択肢があります。「学校に行く」だけが正解ではなく、子ども一人ひとりに合った成長の道を知っておくのも重要です。

つらいときは、一人で抱え込まなくて大丈夫です。まずは、誰かに気持ちを話してみることから始めてみませんか?

自分を責めすぎず、利用できる支援は積極的に活用しながら、子どもと一緒に新しい道を歩んでいってください。

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

大学で臨床心理学・産業組織心理学・発達心理学などを学び、卒業後は公的施設にて精神疾患の方のケアや介助業務、ご家族の相談対応などに従事しながら、ホームページ掲載用のコラムやミニ新聞を執筆。現在はフリーライターとして独立し、くらしにまつわるエッセイの執筆、臨床心理・発達支援・療育関連のコンテンツ制作および書籍編集に携わりながら、心理カウンセラーも務めている。趣味は読書、映画鑑賞、気まぐれで向かうプチ旅行。