残念な日本…男性育休「取得するべきだと思う」9割超も取得者が増えない背景

2022年4月に改正された「改正育児・介護休業法」により、同年10月から「産後パパ育休」(出生時育児休業)が施行されました。約1年半が経った今、男性の育休率は増えたのでしょうか? 法と現実、そこにはまだまだ深い溝があることが、調査の結果分かりました。

男性育休取得の変化、「感じない」が半数以上

育児・介護休業法の改正により、男性の育児休業を後押しする施策として「出生時育児休業」(産後パパ育休)が2022年10月1日に施行されました。

厚生労働省の調査によると、2021年度の育児休業取得率は、女性が85.1%だったのに対し、男性は13.97%。長く“育児のために会社を休むのは女性”という暗黙のルールがはびこっていましたが、「これからは男性も育児に参加する時代へと変わっていくのでは」と期待した女性もいたのではないでしょうか。赤ちゃんのお世話はデリケートかつ激務だからこそ、夫婦でサポートし合える環境が望ましいといえるでしょう。

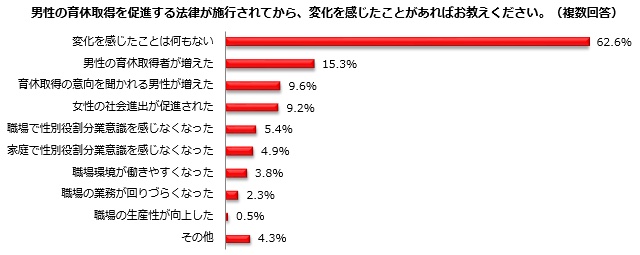

しかし、調査機関「しゅふJOB総研」を運営するビースタイルが、「男性の育休取得」をテーマに全国554名の女性にアンケート調査を行ったところ、法施行後の男性育休取得の変化を「感じていない」人が半数以上にも上ることが明らかとなりました。

男性の育休取得の促進を阻んでいるものは、一体なんなのでしょう。アンケートに寄せられた声から、その理由を紐解きます。

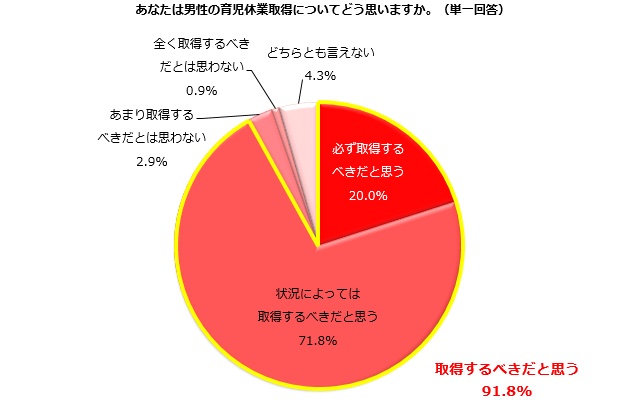

女性の9割超が「男性も育休を取得するべき」だと思う

「あなたは男性の育児休業取得についてどう思いますか」と質問したところ、91.8%が「取得するべき」と好意的でした。

では、「出生時育児休業」(産後パパ育休)の施行から1年半が経った現在、なにか具体的な変化はあったのでしょうか?

なんと「変化を感じたことは何もない」が62.6%という結果になりました。「男性の育休取得者が増えた」はたった15.3%と、ほとんどの女性が法改正に期待を寄せていたのに、あまりにも残念な現状が明るみに……。

法律で背中を押されているにも関わらず、なぜ男性の育休率は上がらないのでしょうか。その答えともなる理由が、アンケートに寄せられた切実な声から垣間見えます。

男性育休取得が進まない3つの背景

1.会社のことを考えると休みにくい

- 余裕がある会社でないと、取得は難しい。当面取得できることが一般的になるのは、まだまだ先だろうと思う(60代:派遣社員)

- 男性の育児休業取得が国で推進されても、職場環境で歓迎されなければ取得するのはまだまだ難しい。同じように会社で推進していても現場ではいい顔をされないこともまだある(30代:今は働いていない)

- 男性も育児に参加出来て、良い時代になったなぁと思ったが、出世に影響があるのか心配。育休を取ると出世率もアップする仕組みがあればなお良い(60代:正社員)

国の政策だからといって、すべての会社に即浸透させるのはなかなか難しそう。育休を申請しても、迷惑がられたり出世に影響したりすると、結局自分の立場が危うくなってしまいますものね。本当の意味で普及させるにはまだまだ時間がかかりそうです。

2.短期休みでは意味がない

- 育休も数日では意味がない。せめて、月単位で取得しないと(60代:派遣社員)

- 1ヶ月以上取得、など期間を長期で定めてほしい。数日休むのがやっとのような職場では、その後の子育てが立ち行かず何の意味もない。今だと男性育休取得率100%!(ただし1日の取得)みたいなことがよくある。求人段階から、まともに休める会社かどうか知りたい(30代:正社員)

確かに、数日だけ休んでもあまり意味がなさそう。長期休みは法律的に問題ないものの、実際に「〇か月休みたいです!」と伝えるのはなかなかハードルが高いのでしょう。結局は「△日だけで良いので……」と申請せざるを得ないのかもしれません。

3.そもそも夫の育児に期待できない

- 育児休暇を取得しても育児をしないでスマホいじってるとか、そもそも育児や家事の手伝いではなく、子供と2人きりになっても全部出来るくらいの積極的に動く姿勢がなければ、育休取っても邪魔なだけだと思う(50代:今は働いていない)

- しっかり育児をサポートしてくれるなら休んでほしい。俺よりママのほうがうまいから~や、俺がやると泣くから~など、言い訳して結局やらないなら仕事していてほしい(40代:パート/アルバイト)

- 通常の休日と変わらないスタンスで休むのであればかえって迷惑。いつも通りに自宅にただ居るだけなら休まないほうが夫の面倒までみなくて済む(40代:今は働いていない)

普段の休日の様子から「夫が家にいてもどうせ」とネガティブになる女性もいるようです。

「改正育児・介護休業法」は国の政策として男性の育休を推進するものですが、現実はまだまだ厳しく“残念な日本”と言わざるを得ない状況です。

しかし、時代とともに価値観は変わっていくもの。少しずつでも、男性の育休が当たり前の世の中へと変わっていくと良いですね。

<参考資料>

・PR TIMES(ビースタイルグループ)

・厚生労働省「産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます」

・厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!