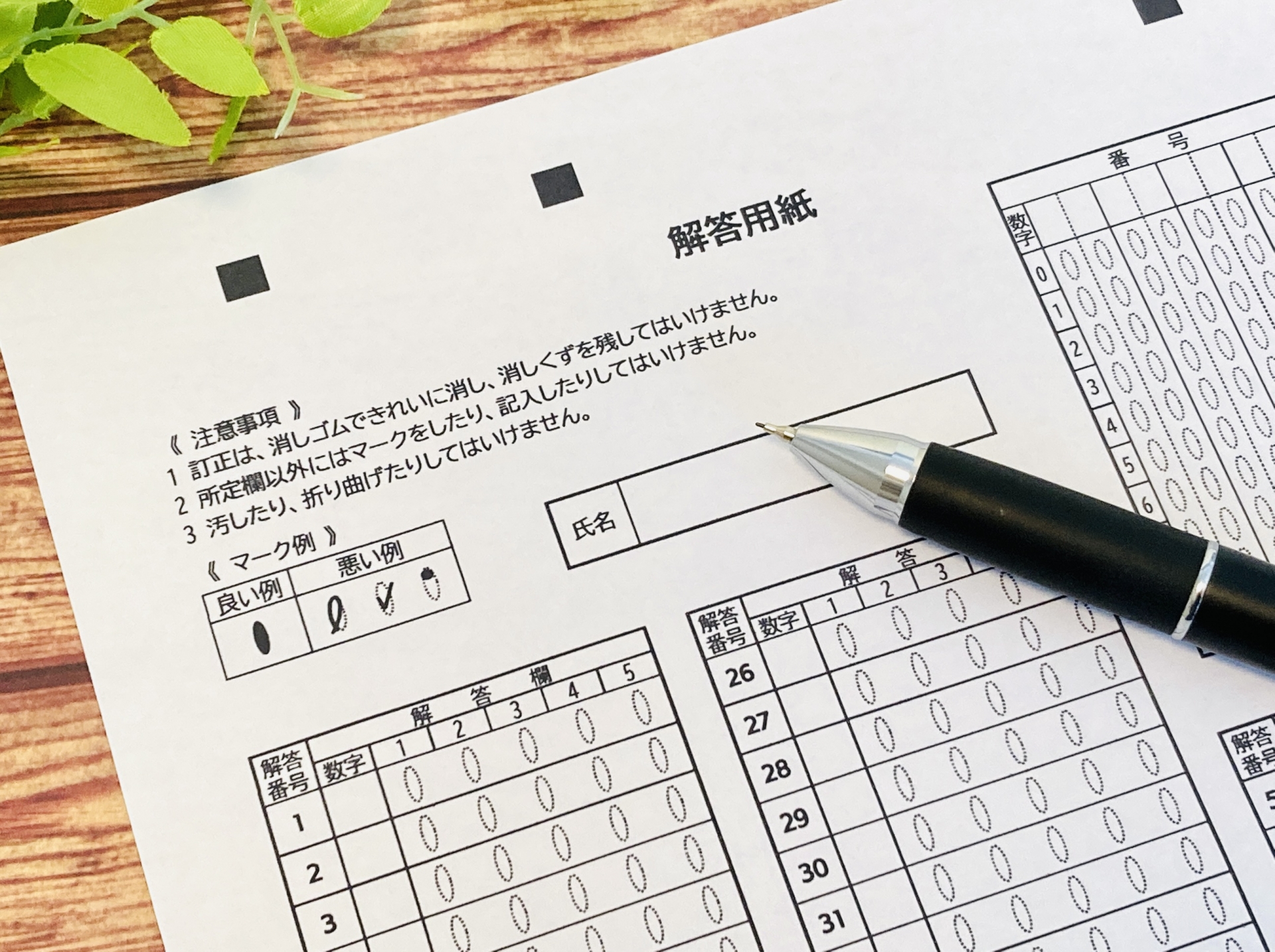

共通テストの国語・算数の点数に「学力以外の資質・能力」が関係! 高得点を得るために必要な力とは

共通テストの国語や数学。点数はどうすれば伸ばせると思いますか?

「学力!」……それは確かにそうなのですが、ある調査によると、「学力以外の資質・能力」も大きく関係しているようなのです。

共通テストの点数と相関関係がある「学力以外の資質・能力」とは

EdTech/HRTech企業・Institution for a Global Societyが、興味深い研究結果を発表しました。

共通テストで高得点を獲得した生徒は、学力はもちろん「学力以外の資質・能力」を有していたことが、都内私立高校に通う3年生33名を対象に行った調査によって分かったそう。

その「学力以外の資質・能力」は、以下の通り。

- 国語→決断力の高さ(高校1~2年生時点)

- 数学IA→柔軟性(高校3年生時点)

教科別に詳しく見ていきましょう。

高校1~2年生時点の「決断力」が、国語の得点アップの鍵

Institution for a Global Society は、モニターの学生について「重回帰分析」を用いて決定係数を算出。この決定係数をもとに考えると、国語の点数のうち約37~39%が「決断力」によって左右されているとか。

確かに国語では、作者の意図や文章を読み解く能力が求められます。一文ごとに意味を判断し、正確に回答していくには決断力や判断力が欠かせないでしょう

優柔不断なものも悪くありませんが、直感をもとにズバッと行動するスキルは将来的にも役に立ちそうですね。

なお、決断力を伸ばすために、このような取り組みをしている学校があるそうです。

- 今の自分たちに特に必要なトレーニングは何だと思うかを生徒に考えさせ、部活動の練習メニューの一部を生徒主体に決めさせる。

- 考えることが複雑で判断に迷うようなことであってもできる限りその場の議論の中で決めさせ、素早く行動に移せるようにする。

高校3年生時点での「柔軟性」が、数学IAの得点アップの鍵

こちらも「重回帰分析」により決定係数を計算。モニターとなる生徒はもちろん、別の学校の生徒(都内私立中高一貫校)でも同様の調査をしたところ、やはり「柔軟性」のスコアが際立ったそうです。

この決定係数をもとに考えると、数学IAの点数のうち約62%が「柔軟性」によって左右されているとか。

確かに数学では、ひとつの公式を使う問題でもさまざまな角度から出題されます。簡単な問題であっても、問題文の表現によっては「??」となることもあるでしょう。公式を組み合わせなければならない問題だと、なおさら柔軟な思考が必要に……。

なお、柔軟性を伸ばすために、このような取り組みをしている学校があるそうです。

- グループで課題に取り組ませる際、ワークの途中で課題の内容や発表方法の一部を意図的に変更。臨機応変に対応できるようにする。

- 生徒が慣れ親しんだものや手法、役割に固執することのないよう、行事などの際には敢えてそれまでとは異なる役割を与える。

今回の調査で分かった、共通テストの得点と相関関係のある「学力以外の資質・能力」は、今後社会に出ても役に立つものでしょう。勉強一辺倒になりすぎず、さまざまな体験から、多方面のスキルを上げていけたら良いですね。

<参考資料>

・PR TIMES(IGS株式会社)

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!