先輩パパママに学ぶ、「子どものスマホ対策」で効果があったもの、なかったもの

「スマホ依存」は、大人だけに限った話ではありません。「そろそろやめな!」と毎日毎日言和なければならないと、親も疲れてしまいますよね。

では、先輩ママはどうしていたのでしょうか? 効果があった対策や効果がなかった対策……数々の経験談から、子どものスマホ対策へのヒントを見つけていきましょう。

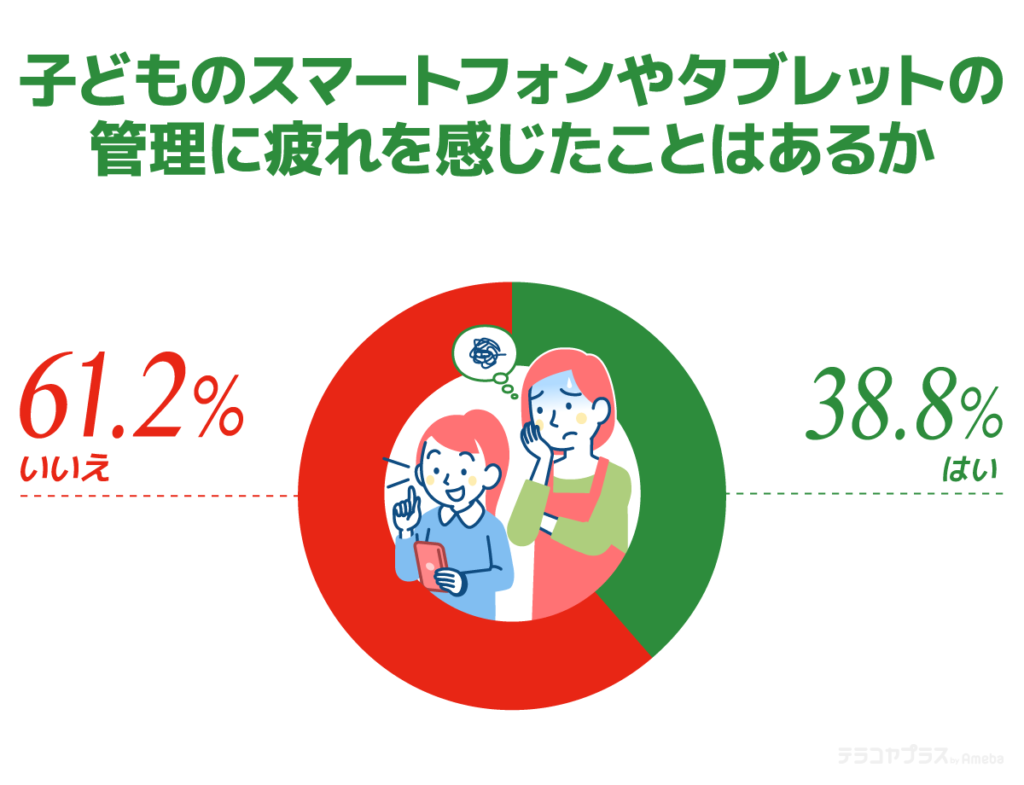

子どものスマートフォンやタブレットの管理に疲れている保護者は約4割

塾や習い事に関する総合情報サイト「テラコヤプラス by Ameba」を運営するCyberOwlは、全国の小中学生の保護者619人に対して「子どものスマートフォンやタブレットの管理」についてアンケート調査を行いました。

今や、年齢にかかわらず1人1台スマホやタブレットを持っていてもおかしくない時代。いつでも連絡が取れて便利な反面、「ご飯も食べずにスマホばかり」「布団に入りながら深夜まで見続けている」など子どものスマホ利用に頭を抱える家庭もあるでしょう。

実際、保護者の約4割は、スマホやタブレットの管理に疲れを感じているようです。

普段の生活では使わない過激な言葉や卑猥な言葉とその意味を知っていた。現実の世界で発しては危険だと思いその都度注意はするが追いかけっこ状態

中学2年生の保護者

あらゆる情報がはびこるインターネットでは、やはり子どもには不適切な内容や表現が出てきてしまうようですね。

発信する内容を逐一指導することは不可能

中学2年生の保護者

“ほかの友だちはやっているから”などと言われたらアカウントを作っちゃダメとも強く言えず、口約束だけでは実際どこまで守っているかわからない

中学2年生の保護者

……というように、SNSの利用についての悩みも見受けられました。「私そういうのやっていないの」と言えば仲間外れにされてしまうかもしれませんし、アカウントを作ってもその中でどのようなやり取りが行われているのか、親であっても追いかけられないものです。

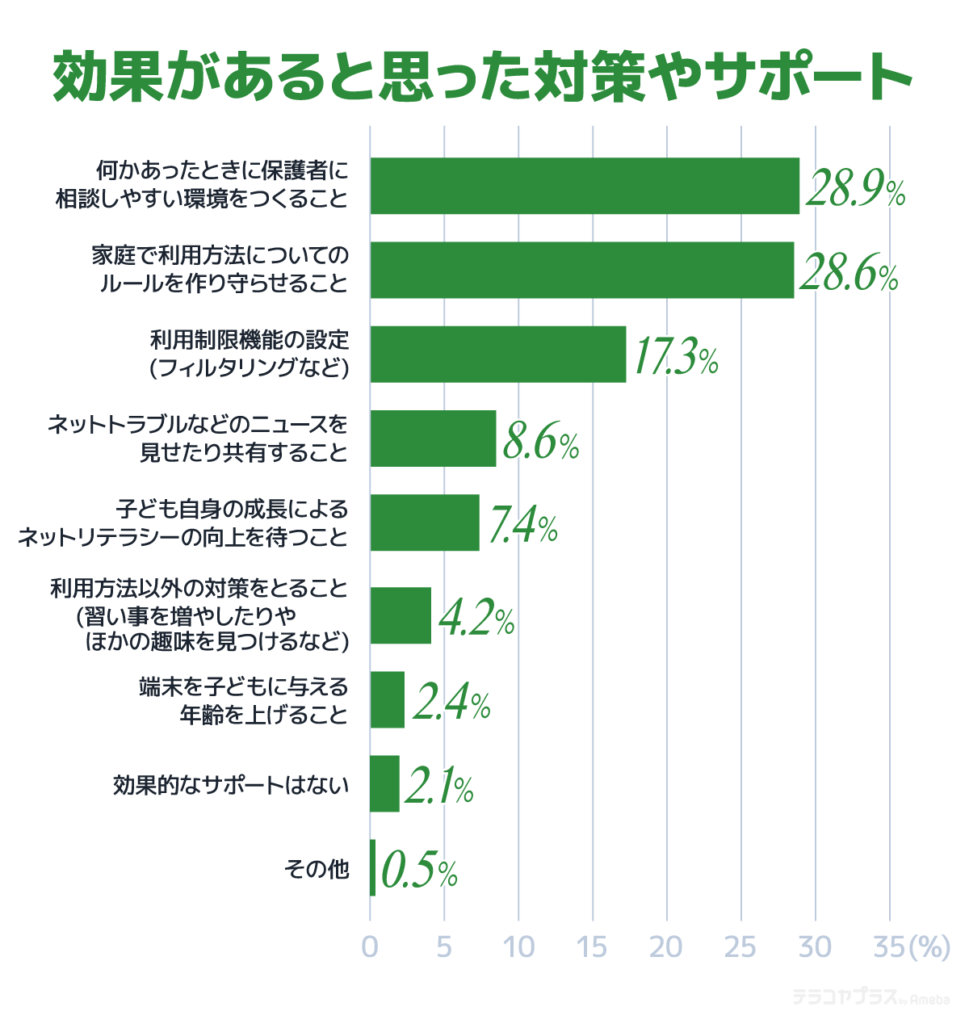

効果があると思った対策やサポート

先輩保護者たちが 効果があると思った対策について、アンケート結果はこのような結果になりました。

「何かあったときに保護者に相談しやすい環境をつくること」「家庭で利用方法についてのルールをつくり守らせること」がほとんど同じ割合でトップを獲得しました。

- 「利用を制限していても何かトラブルに巻き込まれてしまうこともあるかもしれないから、そのときにすぐ保護者に言える方がいい」(小学5年生の保護者)

- 「スマホ以外でも、困ったり悩んだりとなんでも正直に話せる関係であれば問題無いと思う。なんでもよく会話して交友関係を知ることが大切だから」(小学6年生の保護者)

- 「だめと言っても制限をかけてもこっそり触ってしまうものなので、あまり抑えすぎずに、トラブルに巻き込まれたときに早めに対処できる方法は子どもから相談されること」(中学3年生の保護者)

ご家庭によって対策を工夫しているようですね。“制限を設け過ぎず、親は困ったときのサポーターとして見守る”という意見が目立ちました。

効果はあまりないと思った対策やサポート

反対に、効果を感じなかった対策やサポートについても声があがりました。アンケート結果はこちら。

「端末を子どもに与える年齢を上げること」は、スマホの過度な利用を防ぐにあたって、あまり効果がないようですね……。

保護者からはこのような声が寄せられています。

- 「年齢が低くても周りの友達が持っているためいじめにつながる可能性があるため」(小学3年生の保護者)

- 「年齢をあげても端末をさわることが初めてだとやはり未熟なためトラブルにあいやすいと思う。年齢があがるほど親に隠したりすることもうまくなるので」(小学4年生の保護者)

「ネットニュースなどのトラブルを見せたり共有すること」は一見効果があるように思えますが、実際にトラブルに巻き込まれない限り「自分は大丈夫」と他人事として捉えてしまうのでしょうか。しかし、頭の片隅でも留めておいてもらえれば、いつかきっと役に立つときが来るはずです。

いずれにしても、万が一のときにすぐに親に相談できるような関係性を築いておくことは大切ですね。

先輩ママに聞く「子どものスマホ対策」について、効果があったものは「何かあったときに保護者に相談しやすい環境をつくること」「家庭で利用方法についてのルールをつくり守らせること」など、反対に効果がなかったものは「端末を子どもに与える年齢を上げること」などでした。

今後デジタル化はますます加速すると考えられます。子どもの性格や特性に合わせて、スマホと上手に付き合えるようなルールを見つけられると良いですね。

<参考資料>

・PR TIMES(株式会社CyberOwl)

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!