なぜ30年以上前に発売された性教育の絵本が、今も読者の心に届きつづけているのか

今から約30年前に発売された性教育の絵本『おかあさんとみる性の本』は、当時としてはかなり先進的な内容であり、大きな話題を集めました。

現在でも多くの親子の間で読まれている本書の作者・和歌山静子さんに、制作のきっかけや当時のことをお聞きしたインタビューをご紹介。子どもの視点から描かれた本書に込められた思いが伝わってきました。

目次

『おかあさんとみる性の本』とは?

1992年10月に刊行された『おかあさんとみる性の本』は、当時としては画期的な幼児向けの性教育絵本で、現在も読まれているロングセラー。小さい子どもにも分かりやすい表現を用いた3歳から読める内容で、これまで多くの家庭で読まれてきました。

「子どもが生まれる仕組み」について、子どもたちが学校で学ぶのは小学校4年生以降。しかし、それ以前に「赤ちゃんはどうやってできるの?」という素朴な疑問は、誰しもが抱くのではないでしょうか。その問いに対し、本書は優しいタッチのイラストと分かりやすい文章で答えが示されています。

何より、読み聞かせることで「自分や相手の心と体が、かけがえのない大切なものである」ということを親から子どもに伝えられるのが、この絵本の最大の特長です。

絵本の読み聞かせが始まると、席を立つ保護者も……

そんな思いを込めて制作された本シリーズですが、作者の和歌山さんは、学校に講演で呼ばれることも多かった発売当時について「(講演で)『ぼくのはなし』を読むときになると、席を立たれる親御さんもいた」と回想します。

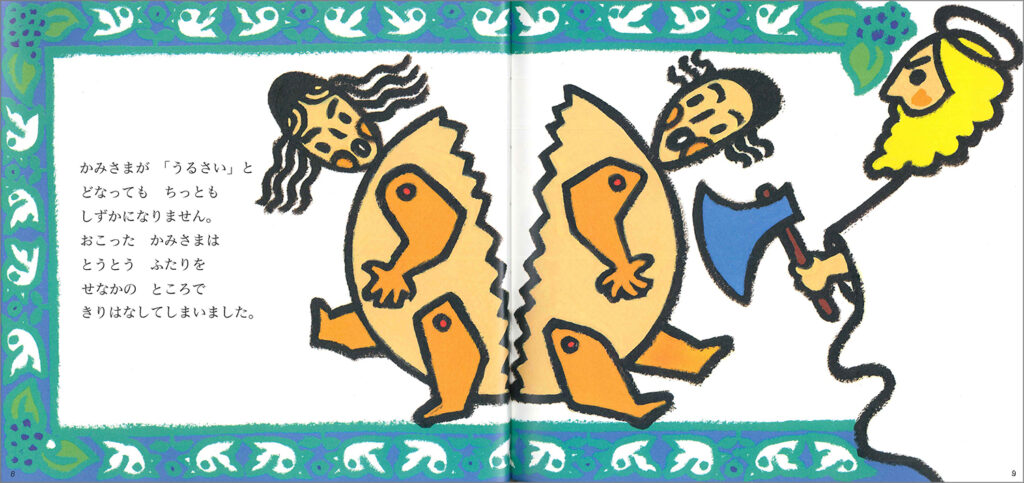

絵本の中では、精子と卵子がどのように出会い、結ばれるのか(つまり性交の部分)がイラストとともにしっかりと描かれているため、今よりも性教育の意識がなかった時代では、親世代が戸惑ってしまうのは無理もなかったのかもしれません。

和歌山さんは、「それでも、子どもたちはしっかり前を見て聴いてくれた」と話します。

絵本の中で描かれている性交は、あくまで命が生まれるまでの過程の一つであり、この絵本で伝えたいのは「命がどのようにうまれ、引き継がれていくのか」ということだと、子どもたちはしっかりと受け止めてくれていると感じたと語りました。

「僕が僕として生まれたことがよかった」ということを描きたかった

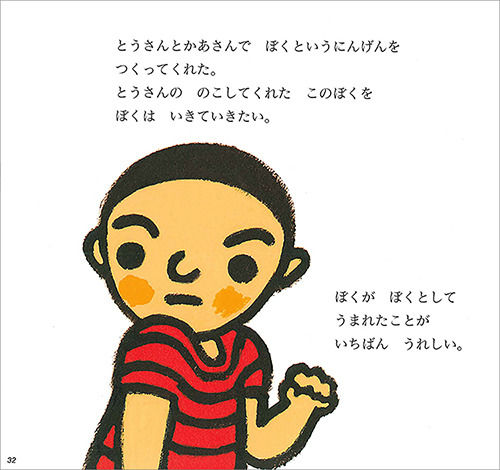

シリーズ3作品の中のひとつ『ぼくのはなし』は、主人公・海くんの「ぼくが ぼくとして うまれたことが いちばんうれしい」という言葉で終わります。

この言葉は、和歌山さんが大切な人を立て続けになくしたころに、当時5歳だった息子さんと交わした会話がヒントになったのだそうです。

以下、和歌山静子さんのインタビューより抜粋。

私にとって大切な人が立て続けに亡くなって、私はすごく落ち込んでいました。そのとき5歳だった息子に「うまれてきてよかった?」って聞いたら、「よかったよ」と答えてくれたんです。それで、「どんなとこがよかった?」って聞いたら、「ぼくでよかったよ」って言われたのね。

どんなお母さんでも、子どもを生んでその子どもに「ぼくでよかったよ」って言われたら、みんなうれしいだろうと思って。いつか「ぼくがぼくとしてうまれたことがよかった」ということを描きたいと思っていたんです。

たった5歳だった息子さんの言葉が、和歌山さんを大きく突き動かし、科学的な内容を含みながらも、あたたかい「生まれてきてよかった」というメッセージがこもった名作を生んだのです。

「人の誕生」「プライベートゾーン」そして「愛すること」について描かれた3部作

『おかあさんとみる性の本』シリーズは、『ぼくのはなし』『わたしのはなし』『ふたりのはなし』の3部作からなっており、それぞれ「人はどのように育ち、生まれてくるのか」「プライベートゾーンと自分の体を守る大切さ」「愛とロマン、人はどうして誰かを大切に思いあうのか」が幼児にも分かりやすい表現で描かれています。

体の仕組みの説明はもちろんのこと、30年前の作品でありながら、現在の常識にも通じるジェンダー観で描かれており、「初めて我が子に性教育をしたいけれど、何から話していいのか分からない」「自分の知識や伝え方に自信がない」と考えている方にもおすすめです。

性のこと、性器などの体のことを親子で話す最初の手がかりとして、手にとってみてはいかがでしょうか。

<参考資料>

・PR TRIMES(株式会社 童心社)

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!

1991年生まれ、ライター兼編集。小学生向けファッション誌のほか、小学校教員向け専門誌の編集を経て、2022年にフリーに。小学校教育や性教育、10代のトレンドなどについて執筆している。夫と猫の3人暮らし。