7割の親が“内容を知らない”、子どもの将来に影響大の「新しい必修科目」とは?

問題です! 「2020年から、小学校で必修化された新たな指導内容と言えば?」……答えはプログラミング教育。ご存知でしたか? 「知らなかった!」「もう始まっているの?!」という方もいるかもしれませんね。今回は「プログラミング教育って何をするの?」「小学生にはまだ難しいんじゃないの?」などの疑問を解決いたします。

プログラミング教育って何をするの?

株式会社やる気スイッチグループが行ったプログラミング・タイピングについてのアンケート調査の結果を見ていきましょう。このアンケートは、未就学児~高校3年生までの生徒とその保護者721組を対象に、タイピングやプログラミングに関して行われたものです。

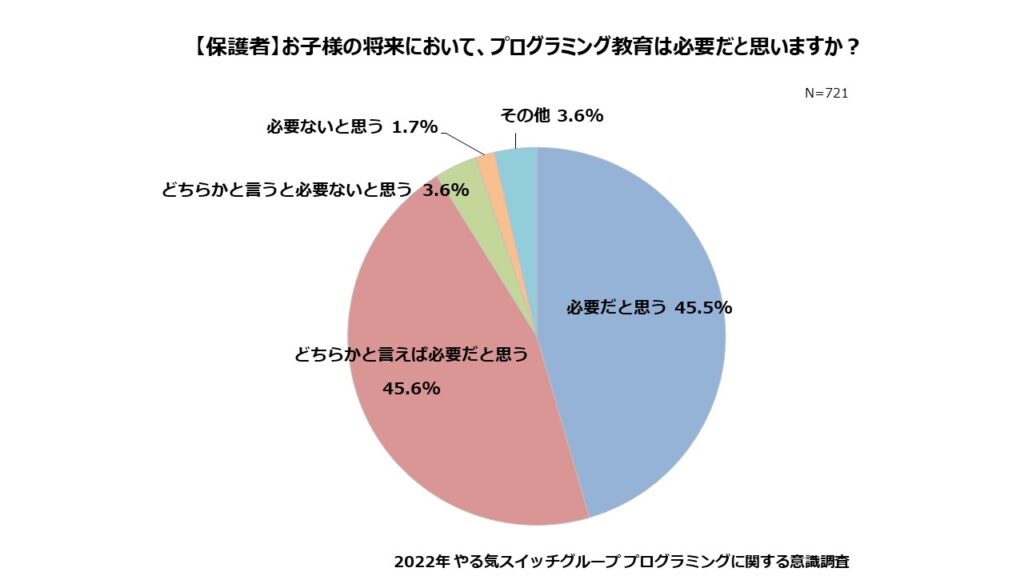

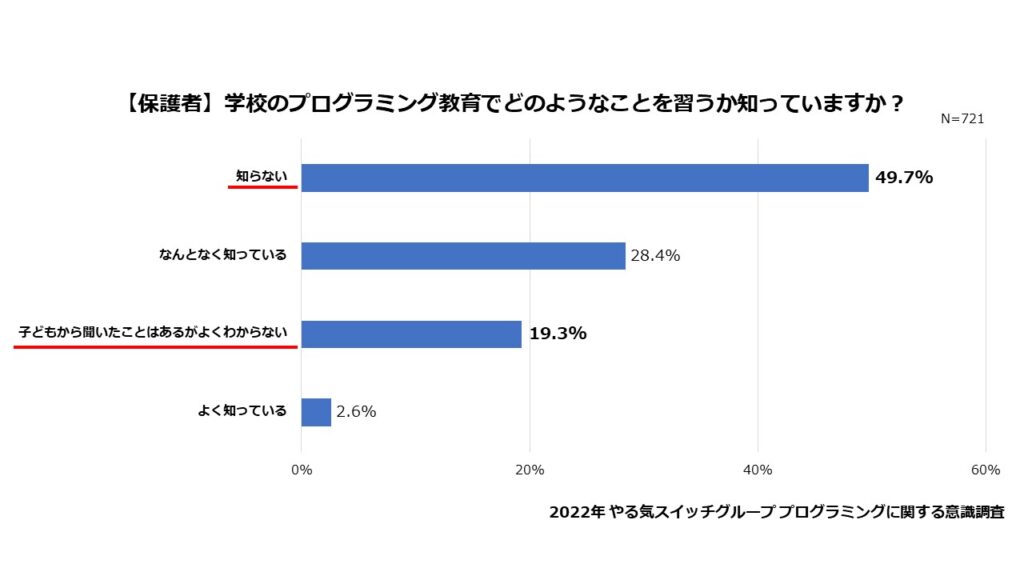

保護者の方への調査結果を見ると、多くの方がプログラミング教育の必要性を認識しています。一方で、学校でのプログラミング教育の学習内容については、半数に近い49.7%が「知らない」という結果になりました。また、「小学校で必修化されていること」を「知らない」保護者の方も25%という結果も出ています。

プログラミング教育の必要性を感じてはいるものの、学校での学習内容やその位置づけについては周知されておらず、まだまだ不透明であることが明らかになりました。

プログラミング教育の学習内容・メリットとは?

2020年に小学校で、2021年には中学校で、プログラミング教育が必修化されました。文部科学省の『小学校プログラミング教育の手引』では、小学校過程においては「プログラミング的思考」を育むことが必要であると唱えています。

「プログラミング的思考」とは、物事の動作や順序を理解し、目的とする動作や結果を効率よく導くためにはどうしたらよいのか、論理的に考える力のことです。わかりやすく言うと、思い描いたようにロボットに動いてもらうためには、どんな順序で、どんな指令を出すのが必要なのかを考える力のことです。

指令の順序・内容の組み合わせを学ぶということです。小学校の学習内容では、専門職で扱うような高度な技術やプログラミング言語について学ぶことはしません。走る・光るなど、シンプルな動きのロボットを操作したり、アイコンやキャラクターの動きを工夫してゲームを作ったりと、身近且つ楽しめるアイテムを使ってプログラミングを学んでいきます。

これらのプログラミング学習によって、以下のような効果が期待できると言われています。

- 論理的思考力・問題解決能力が身につく

- 想像力・創造力が働く

- 将来の職業に役立てることができる

- ICT機器の操作技術が向上する

プログラミング教育の現状

学習効果に高い期待が寄せられているプログラミング学習。その現状を見ていきましょう。

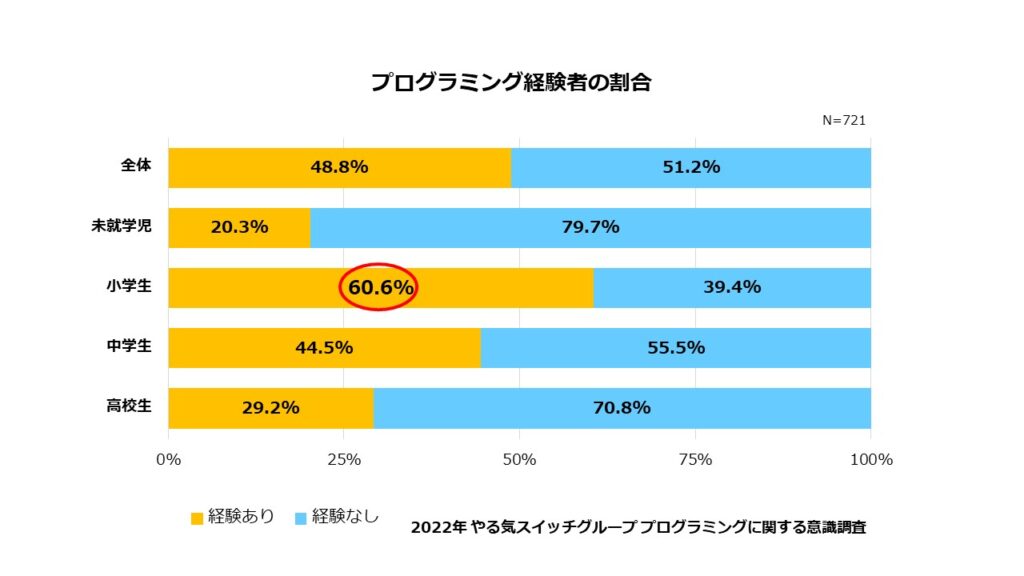

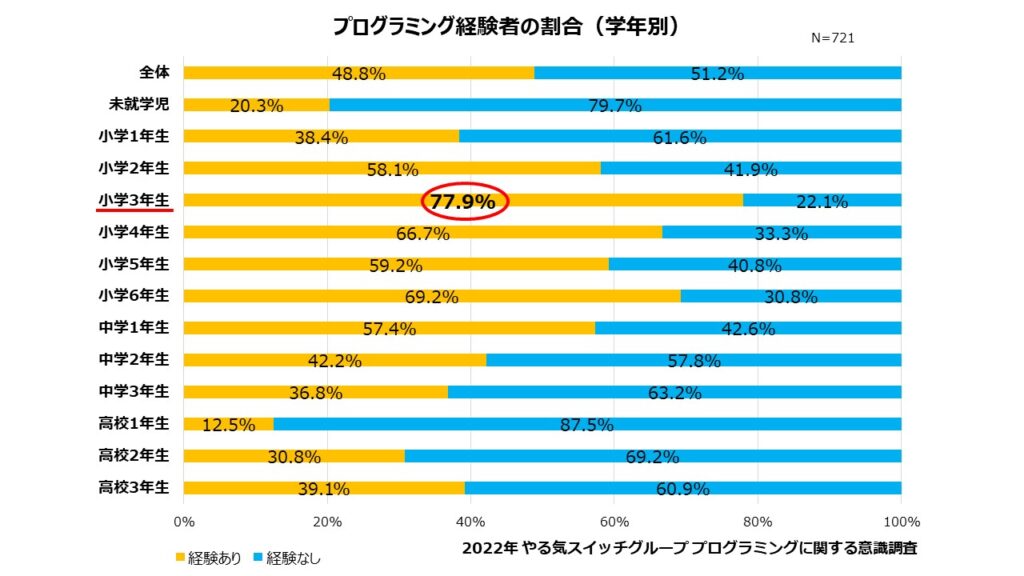

プログラミングを経験したことが「ある」と答えた割合が最も高かったのは、なんと小学生!

2020年にプログラミングが必修化されたことの影響が大いにありそうです。特に、小学3年生の割合が最も高いという結果になりました。

プログラミングを経験した場所については、「プログラミング教室に通っている・通ったことがある」(38.6%)、「学校の授業でプログラミングをやっている・やったことがある」(36.6%)(※複数回答可)でした。学校での必修化とともに、習い事としても人気を集めているということがわかります。

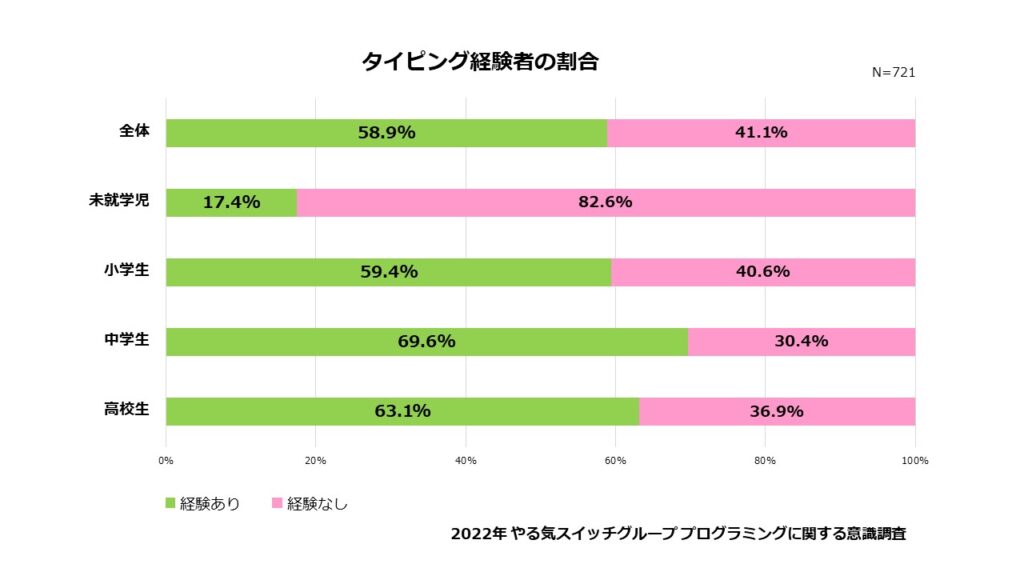

タイピングについての結果も見てみましょう。小学生は経験者が59.4%と、一見そんなに多くはない印象を抱きます。

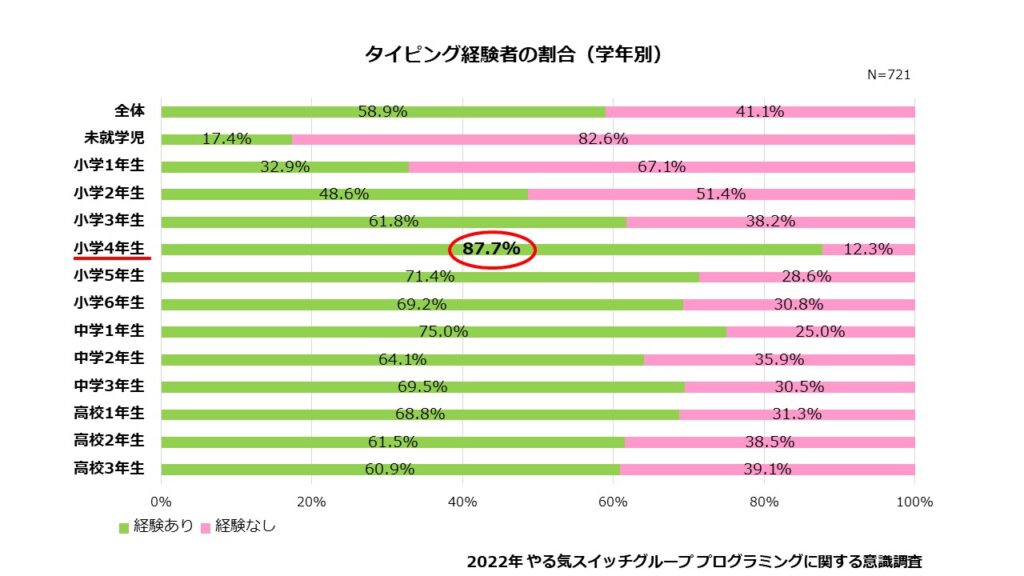

しかし、学年別に見ると、小学4年生が87.7%と全体で最も高い割合を占めています。

これは、タイピングに必須であるローマ字の学習が小学3年生に位置付けられていることと関係がありそうです。プログラミング教育が必修化されて、ここ数年ですから、小学4~6年生のタイピング経験者の割合が高いという結果にも納得です。

そのメリットが取り上げられ、注目を集めているプログラミング教育。小学校での実施やスクールの充実もあり、高いスキルを身につけているお子様が年々増えています。ご家庭でも取り組めるPCソフトや知育玩具も発売されています。お子様といっしょに楽しくプログラミングを体験してみるのはいかがでしょうか。

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!