暗記ではなく論理的に考える。本質的な学びができる人気シリーズに小学生版が登場!

2022年2月、株式会社学研プラスが、小学生向け参考書『わけがわかる小学理科』『わけがわかる小学社会』を発売しました。中学版で累計発行部数約22万部と人気を集めた「わけがわかる」シリーズ、待望の小学版です。出来事や現象の理由(わけ)がわかりやすく解説され、大人も子どもも考える楽しさを味わえるシリーズ、ぜひチェックしてみてください。

理科と社会の「わけがわかる」参考書

丸暗記をすればテストで点は取れるけど、わけもわからず覚えて、テストが終わったら忘れる。そんなことに何の意味があるんだろう?……そう感じた経験がある方もいるのではないでしょうか。

子どもはもともと好奇心のかたまりなのに、「どうして?」と考えることを忘れて丸暗記に走ってしまっては残念です。

今回ご紹介する小学生向け参考書『わけがわかる小学理科』『わけがわかる小学社会』は、「どうして?」の答えを丁寧にひも解き、論理的に考えることの面白さを教えてくれるシリーズ。

中学版(理科・社会・英語)の人気を受けて、このたび小学生向けが出版されました。対象は小学3年生から6年生の理科と社会です。

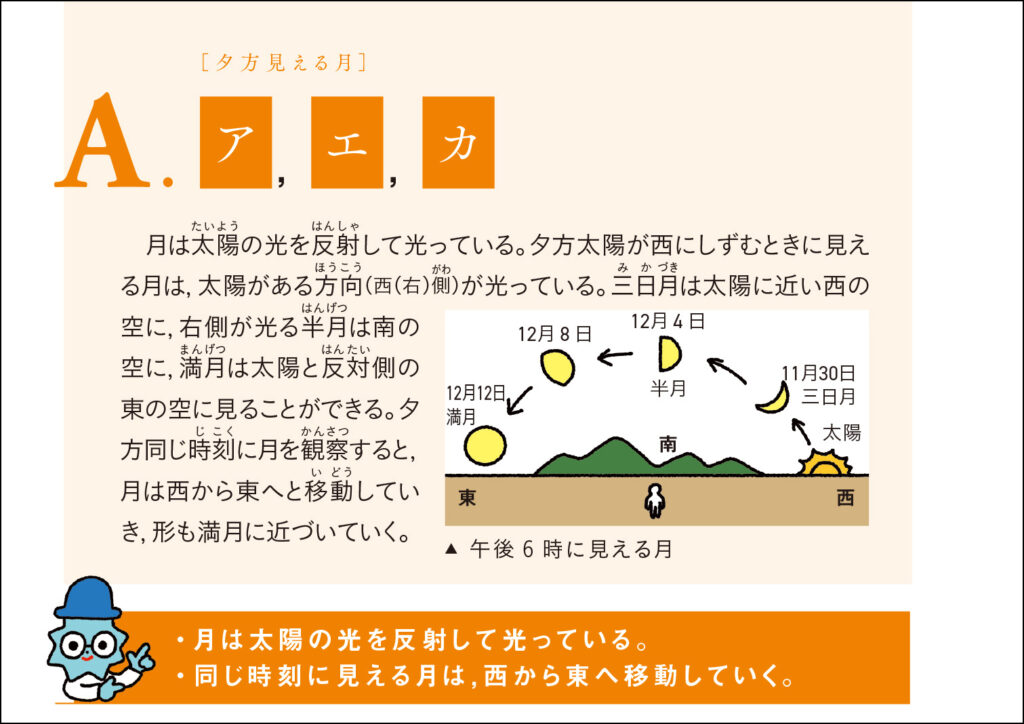

たとえば、空に浮かぶ月のかたち。「夕方に見ることができるかたちはどれ?」と選択肢を示されて、自信をもって選べる人はそれほど多くないのでは? 「小学校の時に覚えた気もするけど…」と、あやふやになった知識に自信が持てない大人も多いことでしょう。

本書では、「月は太陽の光を反射して光っている。夕方太陽が西にしずむときに見える月は、太陽がある方向(西(右)側)が光っている」と、スッキリ筋道立てて解説されています。これを理解していれば、月のかたちと見える時間を丸暗記しておく必要もなく、自分で考えて正解にたどりつけるというわけです。

ほかにも、「体重計に両足でのるときと片足でのるときでは、体重計の値はどうなる?」「弥生時代、集落をほりやさくで囲むようになったのはなぜ?」などなど、理科と社会の学びを深める問題が、クイズ形式で出題・解説されています。

単なる豆知識ではなく、身近な疑問から中学入試問題にまで幅広く対応した問いが、理科83題、社会97題。大人でも読み応え十分です。

自ら考え、判断する力を育てよう

理科や社会というと、「丸暗記しないといけない」「暗記が苦手だとテストの点が取れない」と考えがちですが、近年は日本の子どもたちの思考力・判断力・表現力等に課題がみられるとされており、暗記力よりも思考力が問われる傾向が高まっています。

文部科学省の学習指導要領でも「課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力その他の能力をはぐくみ,主体的に学習に取り組む態度を養うことに,特に意を用いなければならない」とあり、自ら考え、判断する力を育てようという姿勢が顕著に見られます。

今日ご紹介した2冊は、そんな時代の要請にかなったものだと言えるでしょう。

クイズを解くように楽しく読み進めながら、出来事や現象の本質を理解する。そんな経験を重ねるうちに、自ら論理的に思考し、判断する力を育てることができそうです。暗記をする際にも、理解したうえでの暗記になるので記憶に残りやすく、仮に忘れても引き出しやすいことでしょう。

親子で読んで楽しめる「わけがわかる」シリーズ、お子さんの考える力の向上にぜひお役立てください。

<参考資料>

・学研出版サイト「わけがわかる小学理科」

・学研出版サイト「わけがわかる小学社会」

・文部科学省 学習指導要領「生きる力」

・株式会社学研ホールディングス「夕方に見ることができる月はどれ?」――小学生向けと侮ることなかれ。頭を刺激する問いが満載の参考書。(PR TIMES)

子育てのお悩みを

専門家にオンライン相談できます!

「記事を読んでも悩みが解決しない」「もっと詳しく知りたい」という方は、子育ての専門家に直接相談してみませんか?『ソクたま相談室』には実績豊富な専門家が約150名在籍。きっとあなたにぴったりの専門家が見つかるはずです。

子育てに役立つ情報をプレゼント♪

ソクたま公式LINEでは、専門家監修記事など役立つ最新情報を配信しています。今なら、友だち登録した方全員に『子どもの才能を伸ばす声掛け変換表』をプレゼント中!